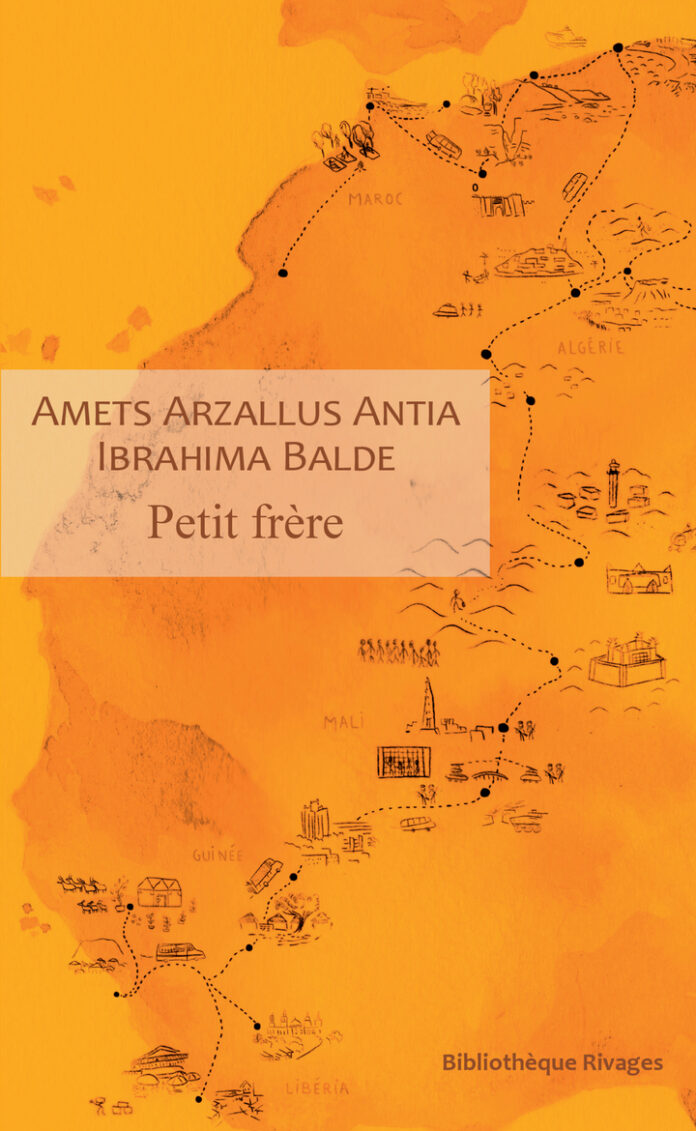

« Petit Frère » est le récit poignant d’Ibrahima Balde, un jeune Guinéen qui se lance dans un périple bouleversant à travers l’Afrique, avec pour fil rouge l’espoir de retrouver son frère cadet disparu. Co-écrit avec le bertsolari basque Amets Arzallus Antia, ce livre nous plonge au cœur de l’expérience migratoire, avec ses drames, ses violences, mais aussi ses moments de solidarité et de résilience. Une œuvre littéraire d’une rare intensité, qui nous interpelle et nous émeut profondément.

Ibrahima Balde – Amets Arzallus Antia, Petit frère, Rivages, 02/10/2024, 208 pages, 18€.

L’histoire débute en Guinée, où Ibrahima, alors âgé de 19 ans, vit au sein d’une famille modeste, entouré de ses parents, de ses deux petites sœurs et de son petit frère. La quiétude de leur quotidien, rythmé par les travaux des champs et le commerce du père, qui vend des chaussures sur un étal au bord de la route, non loin de leur maison, bascule brutalement avec la mort soudaine de ce dernier. Cet événement tragique fait d’Ibrahima le nouveau chef de famille, le confrontant brutalement à la précarité de leur existence et le chargeant d’une responsabilité immense. C’est le début d’un déracinement progressif, où chaque arrachement le contraint à s’éloigner un peu plus d’un retour possible.

De la Guinée au Liberia, les premières épreuves

Poussé par le besoin de subvenir aux besoins des siens, Ibrahima décide de quitter la Guinée pour le Liberia, espérant y trouver du travail. Commence alors un apprentissage difficile de la vie, loin des siens, dans un pays inconnu. Le jeune homme enchaîne les petits boulots, d’abord comme porteur au marché de Watazai, immense et grouillant, où se côtoient les odeurs, les marchandises et les espoirs de réussite, puis comme apprenti dans un atelier de mécanique. Au Liberia, il s’immerge dans la langue du pays et dit connaître plus de mille mots en soso : « En soso, « le pain se dit taami ; et père, baaba. En malinké, mère, c’est naa ; et douleur, dimin. » La langue devient à la fois un véhicule d’intégration et un marqueur d’identité, un moyen de naviguer dans ce nouvel environnement. La musique des mots, comme il la décrit, se révèle être une porte d’entrée vers une autre culture, et chaque terme, chargé d’émotion et d’expérience, souligne les étapes de son cheminement personnel et linguistique. Il y apprend à réparer les camions. C’est là qu’il rencontre Tanba, un chauffeur de camion, qui devient son mentor et son protecteur, incarnant la solidarité et l’entraide qui peuvent exister même dans un univers aussi dur que celui des travailleurs migrants.

Mais le destin le rappelle en Guinée, il rentre au village pour affronter la maladie de sa mère, qui succombe aux suites du diabète, puis la disparition de son jeune frère, Alhassane. Le devoir filial et l’amour fraternel le poussent à nouveau sur les routes, avec pour seul objectif de retrouver la trace de cet être cher, envolé vers un hypothétique eldorado européen. Le départ d’Alhassane a été précipité par le décès du père et les difficultés croissantes pour la famille. En tant que frère aîné, Ibrahima ressent une profonde obligation de retrouver Alhassane et le protéger. À travers le prisme de sa disparition soudaine, la détresse morale du jeune exilé est poignante, insoutenable. La culpabilité d’avoir survécu, alors que l’être aimé a sombré corps et biens dans les eaux troubles de la Méditerranée, tenaille Ibrahima, mine son âme déjà ravagée par la perte, la solitude, le désespoir absolu qui étreint tout migrant jeté sur les routes d’un exil sans fin. Désormais c’est une quête incertaine et sans merci qui attend le jeune homme. Elle le transformera à jamais.

L’enfer Libyen

La Libye s’annonce pour Ibrahima comme le théâtre d’une descente aux enfers. Il s’accroche à l’espoir de retrouver la trace de son frère, Alhassane, dans l’enfer libyen des camps de transit, véritables antichambres de la mort pour des milliers de migrants. L’arrivée à Sabratha, ville côtière transformée en plaque tournante du trafic d’êtres humains, marque une rupture dans le récit. Ibrahima découvre avec effroi l’univers carcéral des « trankilos », ces camps où sont parqués les candidats à l’exil, dans l’attente d’un hypothétique passage vers l’Europe. L’arbitraire et la violence émanent d’une organisation précise et huilée.

À travers la quête obsessionnelle d’Ibrahima, le lecteur prend la mesure du cynisme et de la brutalité des passeurs, qui exploitent la détresse humaine et monnaient au prix fort l’espoir d’une vie meilleure. La Libye devient le théâtre d’un implacable processus de déshumanisation qui va broyer l’individualité d’Ibrahima, nier sa dignité la plus élémentaire, et faire de lui un fantôme errant dans un dédale de souffrances et d’ignominie.

L’expérience de Taalanda, l’un de ces camps de l’horreur, constitue un moment charnière dans le récit. Ce « marché aux esclaves » à ciel ouvert, où les migrants sont traités comme du bétail, parqués dans un immense terrain, vendus et achetés par des trafiquants sans scrupule, symbolise la déshumanisation absolue à l’œuvre dans les filières migratoires clandestines. L’organisation de ce trafic, l’arbitraire des arrestations, la brutalité des milices et des gardiens de camps, tout concourt à plonger le jeune migrant dans un univers de cauchemar, où la violence est omniprésente, banalisée, institutionnalisée. Ibrahima y est parqué dans des conditions atroces, qui le confrontent à l’innommable : la torture physique et psychologique, la faim, la soif, les coups, les humiliations, l’absence totale de droits et de dignité.

À travers le récit sobre et précis de son calvaire, c’est toute l’horreur du système concentrationnaire libyen qui se révèle au lecteur, et c’est toute l’humanité du jeune homme, sa force d’âme inouïe, sa farouche volonté de survivre qui transparaissent entre les lignes. Ce dernier subit des sévices innommables, qui le meurtrissent dans sa chair comme dans son âme. Le spectre de son frère disparu le hante, mais devient aussi une source de courage et de détermination. L’image du jeune Alhassane, sa fragilité, son apparente insouciance, se superposent aux souffrances de l’aîné, renforçant l’empathie du lecteur pour ces deux êtres jetés malgré eux dans le tourbillon d’un monde sans pitié. Pourtant, malgré l’horreur et le désespoir, Ibrahima ne renonce pas à sa quête. Il continue à chercher, à interroger, à glaner le moindre indice qui pourrait le mettre sur la piste de son frère…

La traversée du désert

La suite du périple d’Ibrahima prend une tournure plus introspective. La traversée du désert, interminable et éprouvante, devient une métaphore de son cheminement intérieur. Chaque élément du paysage hostile prend une dimension symbolique : la touffeur oppressante du désert, les mirages qui leurrent le voyageur assoiffé, les tempêtes de sable qui effacent les traces et égarent les pas, tout concourt à matérialiser les affres de l’exilé, dont l’âme tourmentée se débat avec des démons intérieurs, entre culpabilité, douleur et immense solitude. Les haltes, dans les villages, les mosquées ou chez l’habitant, deviennent des moments de suspension, des parenthèses oniriques et comme irréelles, dans lesquelles Ibrahima puise l’énergie nécessaire à la poursuite de son voyage, à la fois physique et spirituel.

Le passage en mer, à bord d’un canot pneumatique surchargé, constitue l’acmé de cette odyssée. L’expérience du naufrage est relatée avec une sobriété qui en décuple la puissance évocatrice. Au milieu de ses compagnons d’infortune, Ibrahima affronte une nouvelle fois la mort, dans une promiscuité qui abolit les distances et met à nu les âmes. La peur, l’angoisse, le désespoir se mêlent à une forme de fraternité et de solidarité désespérée, transcendée par le courage du jeune homme et son opiniâtreté hors du commun, dont la seule boussole, dans le chaos des flots, reste l’amour pour ses proches disparus ou restés au pays.

L’arrivée sur les côtes européennes, arrachée de haute lutte aux flots, est loin d’être le dénouement espéré. Pour Ibrahima, c’est le début d’une nouvelle errance, d’une nouvelle confrontation avec la violence, le rejet, l’indifférence. Commence alors le long et douloureux cheminement vers la « normalité », celle d’une intégration sans cesse remise en cause. À travers le regard du jeune migrant, le lecteur prend conscience de l’âpreté du quotidien de ces exilés, confrontés à l’hostilité de certains, à l’indifférence du plus grand nombre, et à la brutalité d’un système qui les rejette et les marginalise.

La solidarité entre migrants devient alors une condition de survie, mais aussi le socle sur lequel se reconstruit le lien social, comme dans la forêt de Tanger où s’organise une communauté d’infortune, unie par le partage et le soutien mutuel. Les amitiés nouées avec d’autres exilés, comme Ismaïl en Algérie, ou Emi à Sabratha, sont autant de bouées de sauvetage, des îlots de réconfort et de chaleur humaine, qui lui permettent de tenir dans la tourmente. Ibrahima y trouvera l’énergie nécessaire pour affronter les difficultés du quotidien, le racisme ordinaire, les humiliations, la précarité, l’errance, mais aussi pour entreprendre, malgré les épreuves, un difficile travail de reconstruction identitaire, jalonné de doutes, d’angoisses, de fulgurances, de découvertes sur soi, d’échecs et de minces mais précieuses victoires.

« Petit Frère » s’impose comme un magnifique témoignage littéraire sur la condition de migrant au XXIe siècle. L’écriture ciselée d’Amets Arzallus Antia, qui a su épouser au plus près la parole de son ami Ibrahima Balde, nous offre un récit d’une belle intensité, à la fois précis et poétique, qui transcende le simple document pour atteindre une dimension universelle. À travers l’odyssée tragique de ce jeune Guinéen, c’est toute la violence du monde, mais aussi sa beauté fragile, son humanité irréductible, qui nous sautent au visage. C’est l’histoire d’un homme qui, parti sur les traces de son frère disparu, aura finalement perdu bien plus que sa terre natale : ses illusions, une partie de son âme, et presque sa vie. C’est un cri, un cri déchirant qui s’élève par-delà les frontières, les murs et les barbelés, pour nous rappeler que derrière chaque chiffre, chaque statistique, chaque fait divers sur les migrants, il y a des vies brisées, des destins fracassés, des êtres humains en quête d’un avenir meilleur. Un cri qui nous enjoint de ne jamais oublier, de ne jamais renoncer à notre humanité.