La Libye produit environ un million de barils de pétrole par jour, occupant ainsi la 17ᵉ place parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Elle est le troisième plus grand pays producteur en Afrique et détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut du continent africain. Représentant 95% des revenus publics, le secteur pétrolier a connu de multiples perturbations entre 2021 et 2024, avec une production oscillant entre 1,2 et 1,3 million de barils/jour.

L’industrie pétrolière libyenne est gérée par la National Oil Corporation (NOC), une entreprise d’État responsable de l’application des accords d’exploration et de participation à la production avec des compagnies pétrolières internationales. Avec plusieurs filiales, elle contribue à près de la moitié de la production pétrolière du pays.

Parmi les principales entreprises pétrolières mondiales opérant en Libye figurent : Eni (Italie)/Total (France)/Statoil Hydro (Norvège)/Occidental Petroleum (États-Unis)/OMV (Autriche)/ConocoPhillips, Hess Corp, Marathon, ExxonMobil (États-Unis)/Shell (anglo-néerlandaise)/BP (Royaume-Uni)/Wintershall (filiale de BASF, Allemagne)

La Libye exporte la majeure partie de sa production pétrolière, ne consommant que 300 000 barils par jour. Environ 85% de ses exportations de pétrole brut sont destinées à l’Europe, réparties ainsi : 32% vers l’Italie/14% vers l’Allemagne/10% vers la France

Environ 13% de ces exportations sont acheminées vers l’Asie via le canal de Suez, notamment 10% vers la Chine et 5% vers les États-Unis.

Six ports pétroliers

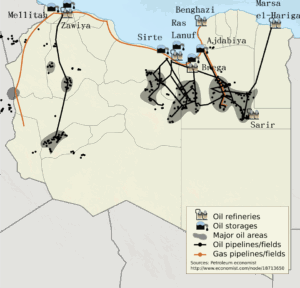

Les expéditions libyennes comprennent différents types de brut léger et sont chargées depuis six ports principaux, dont cinq situés à l’est du pays :

- Es Sider, Marsa el-Brega, Ras Lanuf, Tobrouk et Zouetina

- Le port de Zaouïa (près de Tripoli) expédie environ 250 000 barils par jour

La majorité des gisements pétroliers libyens sont concentrés dans et autour du bassin de Syrte, dans le sud du pays, qui détient environ 80% des réserves prouvées du pays.

La Libye possède cinq raffineries d’une capacité totale d’environ 400 000 barils par jour : Zaouïa, Sarir, Syrte, Tobrouk et Ras Lanuf.

Aucun budget depuis 2020

Depuis la nomination du Gouvernement d’unité nationale, la question du budget est l’un des principaux obstacles à son accord avec la Chambre des représentants. En effet, depuis l’été 2021, cette dernière a refusé à plusieurs reprises d’approuver le budget général de l’État, accusant le gouvernement de dépenser des sommes très importantes sans publier ni clarifier la nature de ces dépenses, leur origine, leur fondement juridique et les textes sur lesquels elles reposent. Aucun budget unifié n’a été adopté depuis 2020. Les dépenses publiques sont marquées par un manque de transparence et des accusations de corruption.

Le gouvernement s’est appuyé sur une règle budgétaire qui lui permet d’utiliser une fraction du budget proposé, allant de 1/12 à 12/12, suivant un découpage mensuel basé sur les dépenses du mois correspondant de l’année précédente. Ce mécanisme est autorisé par les textes législatifs encadrant les finances publiques en cas de retard du Parlement à adopter le budget. Cependant, cette disposition suscite une controverse juridique majeure, certains accusant le gouvernement de corruption et d’exploitation des lacunes législatives, qui lui permettent d’utiliser ces fonds en l’absence de validation parlementaire.

Cette base légale sur laquelle le gouvernement s’est appuyé pour justifier ces dépenses a été annulée par la décision de la Cour constitutionnelle suprême en novembre 2014, laquelle a invalidé l’article 30, paragraphe 11 de la déclaration constitutionnelle provisoire. De plus, la loi précise que le gouvernement ne peut utiliser qu’un 1/12 du budget de l’année précédente, considéré comme un budget approuvé et soumis au contrôle de l’autorité législative de l’État. Grâce à cette règle, le Parlement devrait être en mesure de suivre les dépenses effectuées par le gouvernement, en se référant aux budgets des années passées.

Malgré l’absence de clarification officielle par le Gouvernement d’unité nationale sur la législation qu’il aurait appliquée, les faits semblent indiquer qu’il s’est basé sur les propositions du Comité de février, ce qui, selon certains juristes, ouvre la porte à la corruption, éloignant ainsi le contrôle des autorités de surveillance et du Parlement.

Par ailleurs, l’augmentation successive du budget proposé par le gouvernement est perçue par plusieurs observateurs comme une preuve incontestable de son recours aux textes du Comité de février. Cette stratégie de hausse budgétaire permettait d’augmenter progressivement la marge de dépenses disponibles, facilitant ainsi l’exécution des paiements contestés.

la division politique, ses conséquences économiques et les perspectives de solution en Libye, M. Ali Al-Souyah, membre du Conseil d’État, a déclaré ce qui suit : « La division politique persiste et contribue grandement à complexifier le paysage politique. Chaque gouvernement agit à sa guise sans budget approuvé par l’autorité législative, ce qui a accru la dette publique. La corruption s’est répandue à un niveau sans précédent, avec une absence totale de rôle des organes de contrôle et un système judiciaire faible dans la poursuite des corrompus et leur dissuasion ».

L’expansion des accords gouvernementaux a largement contribué à l’inflation. De même, les prélèvements sur les réserves de devises étrangères ont fortement participé à la dépréciation du dinar libyen face au dollar, entraînant une baisse du pouvoir d’achat des citoyens. N’oublions pas que la facture des importations pour diverses marchandises a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, accentuant la pression sur les devises étrangères. La Libye importe bien plus que ses besoins, et de nombreuses marchandises sont ensuite acheminées en contrebande vers les pays voisins.

La commission économique conjointe, dont on espérait qu’elle mettrait en place des plans de réforme économique, n’a aucun rôle clair en raison du profond clivage entre les deux gouvernements. »

Hazem Raïs, analyste politique, explique qu’ « avec la lutte pour le pouvoir, la coexistence de deux gouvernements et les fractures institutionnelles, les conséquences sont claires : le rapport de la Banque centrale en avril dernier a exposé les dépenses parallèles et irresponsables des deux exécutifs, alourdissant le fardeau des citoyens libyens, victimes d’une corruption généralisée. En l’absence d’un budget unifié – impossible avec un gouvernement à l’Ouest et un autre à l’Est –, la solution passe par un gouvernement unique et des réformes économiques réelles. C’est le seul moyen d’améliorer progressivement la situation et d’éviter la faillite. Tout autre scénario serait un gaspillage de temps et d’argent public, précipitant le pays dans l’abîme. »

Chômage et crise sociale

En Libye, le chômage et la surcharge administrative constituent des défis majeurs pour l’économie, exacerbés par les crises politiques et la dépendance aux hydrocarbures. Selon les dernières données de la Banque mondiale (2023), le taux de chômage atteint 19 %, avec un pic alarmant chez les jeunes (35 %), reflétant l’incapacité du marché du travail à absorber les diplômés.

Parallèlement, le secteur public souffre d’une bureaucratie pléthorique : 60 % des employés libyens travaillent dans la fonction publique, pour seulement 15 % du PIB, selon la Banque centrale de Libye. Cette distorsion entraîne une hausse des dépenses salariales, qui engloutissent 30 % du budget de l’État, limitant les investissements dans les infrastructures et le secteur privé.

Pour le Dr Ali Al-Arabi, économiste à l’Université de Tripoli, « cette situation est le résultat de décennies de clientélisme et d’absence de réformes ». La Banque mondiale recommande une restructuration urgente de l’administration et une diversification économique pour créer des emplois viables.

En conclusion, sans une réforme profonde et une gouvernance transparente, la Libye risque de perpétuer ce cercle vicieux, menaçant sa stabilité socio-économique.