La visite de la diplomate américaine Morgan Ortagus a mis en lumière les attentes pressantes de Washington : désarmement du Hezbollah, « ce cancer qu’il faut éliminer », renforcement du rôle de l’armée, et engagement clair dans les réformes économiques. Dans ce contexte, d’autres questions sensibles, telles que la levée du secret bancaire et les allégations sur le contrôle du port de Beyrouth par le Hezbollah, cristallisent également les tensions internes et les inquiétudes internationales.

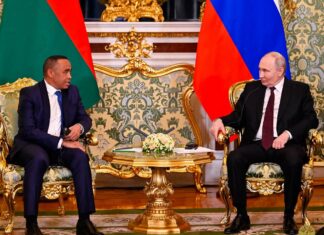

C’est à la résidence de Maarab, fief du chef des Forces libanaises Samir Geagea, que Morgan Ortagus a entamé sa visite au Liban. Ce choix, hautement symbolique, n’est pas passé inaperçu.

La visite stratégique à Samir Geagea

En rendant visite en premier à l’un des opposants les plus farouches au Hezbollah, la sous-secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient a adressé un message clair : Washington soutient les forces politiques libanaises qui plaident pour un État fort, souverain et affranchi de l’influence des groupes armés non étatiques.

Cette rencontre, avant les entretiens officiels avec le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri, reflète un positionnement diplomatique délibéré de la part des États-Unis. Elle illustre également une forme d’alignement stratégique avec les formations politiques pro-occidentales qui s’opposent ouvertement à la militarisation de la scène politique libanaise.

Le soutien aux Israéliens

Lors de ses entretiens avec les responsables officiels libanais, Morgan Ortagus a réitéré la position constante de Washington, à savoir la nécessité de désarmer les groupes armés non étatiques, au premier rang desquels le Hezbollah. Dans une interview accordée à la presse locale le 6 avril, elle a affirmé que « le Hezbollah devait être désarmé dès que possible » et que cette mission incombait « aux Forces armées libanaises, seules détentrices légitimes de la force armée sur le territoire libanais ».

Elle a également insisté sur la nécessité pour l’armée libanaise de renforcer le contrôle des frontières, en particulier avec la Syrie, pour empêcher la contrebande d’armes. Ortagus a souligné l’importance de la mise en œuvre complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdit notamment la présence d’armes non autorisées au sud du fleuve Litani — une zone où le Hezbollah continue d’être militairement actif.

« Il est clair qu’Israël n’acceptera pas que des terroristes tirent sur eux depuis un pays voisin, et c’est une position que nous comprenons », a-t-elle ajouté, exprimant ainsi l’alignement stratégique de Washington sur les préoccupations sécuritaires d’Israël tout en rappelant la responsabilité de l’État libanais dans le maintien de la paix à sa frontière sud.

Pas de soutien sans réformes concrètes

Morgan Ortagus a salué les premiers pas du gouvernement de Nawaf Salam en matière de réformes économiques, tout en soulignant l’urgence de traduire ces intentions en actions concrètes. Parmi les mesures attendues par la communauté internationale figurent la restructuration du secteur bancaire, la réforme des marchés publics, et la mise en place de mécanismes de nomination transparents dans les institutions publiques.

Elle a insisté sur le fait qu’un accord avec le Fonds monétaire international restait une priorité, à condition que le Liban s’engage fermement sur la voie de la transparence, notamment dans la gestion des finances publiques. Cependant, Ortagus a évité d’entrer dans les détails techniques des réformes, laissant ce volet aux institutions financières concernées, dont le FMI et la Banque mondiale.

La finance libanaise en cause

Parmi les réformes exigées par les bailleurs de fonds, la levée du secret bancaire occupe une place centrale. Ce dispositif, instauré en 1956, a longtemps contribué à faire du Liban un refuge financier prisé dans la région. Mais dans le contexte actuel de crise économique aiguë, il est perçu comme un frein à la lutte contre la corruption et au rétablissement de la confiance.

Morgan Ortagus a exprimé son soutien à la levée du secret bancaire, sans en faire un point de pression directe. Elle a déclaré : « La transparence est indispensable pour restaurer la confiance des investisseurs », tout en laissant au gouvernement libanais la responsabilité d’articuler cette réforme avec ses partenaires économiques.

C’est surtout dans le cadre des discussions avec le FMI que cette exigence prend un poids décisif. Le Fonds monétaire considère la levée du secret bancaire comme une étape incontournable vers la restructuration du système financier et la traçabilité des flux d’argent.

Les banques libanaises sur le grill

Face à ces injonctions, les établissements bancaires libanais manifestent une vive inquiétude. Plusieurs dirigeants redoutent qu’une levée brutale du secret bancaire provoque une fuite des capitaux encore présents, fragilisant davantage un secteur déjà sinistré. D’autres s’alarment des conséquences judiciaires potentielles de cette mesure, notamment en cas de divulgation d’opérations suspectes remontant à plusieurs années.

Ces craintes, bien que rarement exprimées publiquement, traversent l’ensemble du secteur bancaire. La Banque du Liban, sous la houlette de son nouveau gouverneur Karim Souhaid, tente de rassurer en promettant un plan de remboursement des dépôts « de façon intégrale et progressive, en commençant par les petits déposants ». Toutefois, le manque de clarté sur les mécanismes de mise en œuvre et les garanties offertes ne dissipe pas le malaise ambiant.

L’explosion du port de Beyrouth

Au-delà des réformes économiques, une autre question inquiète les chancelleries occidentales : celle du contrôle du port de Beyrouth. Depuis l’explosion meurtrière du 4 août 2020, des doutes subsistent quant à la sécurité et à la gestion de cette infrastructure vitale. L’enquête sur la catastrophe est à l’arrêt, bloquée par des recours successifs et des tensions politiques.

Certaines sources, notamment la chaîne Al Arabiya, affirment que le Hezbollah aurait consolidé son emprise sur le port après l’explosion, y organisant des opérations de contrebande et contrôlant certains terminaux à des fins logistiques ou militaires. Le parti chiite a catégoriquement nié ces accusations, dénonçant une campagne visant à ternir son image.

Morgan Ortagus n’a pas abordé publiquement ce dossier durant sa visite, mais selon plusieurs analystes, la question du contrôle effectif du port fait partie des préoccupations américaines. L’absence de souveraineté claire de l’État sur une infrastructure aussi stratégique soulève des questions sur la capacité du Liban à garantir la transparence et la sécurité de ses installations critiques.

Washington change de ton : stratégie ou désengagement?

Lors de sa précédente visite au Liban en février 2025, Morgan Ortagus, sous-secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, avait tenu des propos particulièrement fermes, notamment en déclarant que les États-Unis ne soutiendraient aucun gouvernement incluant le Hezbollah, qualifiant son influence de « cancer » à éradiquer. Ces déclarations avaient suscité de vives réactions sur la scène politique libanaise.

En revanche, lors de sa visite en avril 2025, Ortagus a adopté une approche plus mesurée. Bien qu’elle ait réitéré la position américaine en faveur du désarmement du Hezbollah, elle n’a pas fixé de calendrier précis pour cette action, demandant a ce que cela soit fait « aussi vite que possible ».

De plus, elle a salué les efforts du gouvernement libanais en matière de réformes économiques, notamment les mesures visant à lever le secret bancaire et à lutter contre la corruption.

Cette évolution dans le ton et le contenu des déclarations de l’émissaire américaine soulève des interrogations quant à l’engagement de Washington dans le dossier libanais. Certains observateurs se demandent si cette approche plus nuancée traduit une lassitude des États-Unis face aux complexités de la politique libanaise ou une volonté d’adopter une stratégie diplomatique différente pour encourager les réformes et la stabilité dans le pays.

Intensification des frappes israéliennes au Liban

L’espace aérien libanais est constamment surveillé par des avions de chasse et des drones israéliens, qui survolent le territoire jour et nuit. Cette présence aérienne permanente s’accompagne de frappes ciblées qui peuvent survenir à tout moment, sans avertissement, et dans presque toutes les régions du pays. Bien que le sud du Liban reste la zone la plus touchée, d’autres régions comme la banlieue sud de Beyrouth et la ville côtière de Saïda ont également été visées.

Le 6 avril 2025, une frappe israélienne a tué deux membres du Hezbollah à Zibqin, dans le district de Tyr. Selon l’armée israélienne, ces individus reconstruisaient des infrastructures terroristes. Quelques jours plus tôt, le 4 avril, un raid à Sidon a ciblé un immeuble résidentiel, tuant le commandant du Hamas Hassan Farhat et deux membres de sa famille. L’armée israélienne a affirmé que Farhat était responsable de plusieurs attaques contre des civils israéliens. Ces frappes sont les dernières d’une longue série d’opérations menées depuis le début du conflit, visant à neutraliser le leadership militaire du Hezbollah et de ses alliés.

Malgré les appels au respect de la résolution 1701 de l’ONU, qui interdit toute activité militaire au sud du fleuve Litani, les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche. Depuis fin novembre 2024, plus de 120 personnes ont été tuées sur le territoire libanais, dont de nombreux civils. Le gouvernement libanais dénonce régulièrement ces violations répétées de sa souveraineté, qui ont entraîné près de 1 500 incursions militaires enregistrées en seulement quatre mois.

Le ciel libanais, désormais sous surveillance constante, est devenu un théâtre d’opérations où Israël frappe quand et où il le souhaite, selon ses propres critères, sans que les autorités libanaises aient la capacité de répondre efficacement. Cette stratégie militaire crée un climat d’insécurité généralisée pour les civils et renforce la précarité d’une situation politique et sociale déjà instable. Les frappes sur des zones peuplées comme Saïda rappellent qu’aucun lieu n’est véritablement sûr.