Depuis trois ans, un clivage profond traverse le Mali : peut-on défendre le pays tout en refusant de voir les violences commises contre certaines de ses communautés ? Du côté des soutiens de la junte, le discours dominant affirme que critiquer l’armée ou ses alliés russes reviendrait à « trahir la nation ». Un récit manichéen qui occulte les réalités documentées de violences, de marginalisation et d’exclusions vécues par les communautés touarègues, arabes, songhaïs et peules dans les régions du Nord et du Centre.

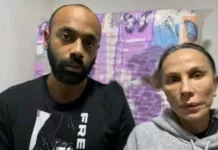

Mohamed AG Ahmedou, journaliste et acteur de la société civile malienne.

Défendre le Mali, rappellent de nombreux intellectuels, ce n’est pas défendre un régime militaire : c’est défendre la possibilité d’une cohabitation pacifique entre toutes les composantes d’un pays complexe, traversé par des histoires multiples.

Un État bâti sur des exclusions:

Le Mali indépendant n’a jamais réussi à dépasser certains héritages coloniaux. Ses frontières, tracées par la France, ont agrégé des populations aux identités, aux modes de vie et aux imaginaires très différents. Mais le système politique mis en place après 1960 a souvent été structuré autour d’élites du Sud, marginalisant de fait les communautés du Nord.

Pour les habitants des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka ou Taoudeni, « la question du Nord » n’est pas un caprice identitaire : c’est une revendication ancienne de justice, de représentation politique, et d’un droit au respect. Depuis l’indépendance, leurs tentatives d’être inclus ont souvent été réprimées, nourrissant des frustrations qui ont ouvert des brèches à des formes de radicalisation.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goïta, la stratégie sécuritaire a basculé dans une logique de violence punitive. L’usage de drones armés turcs, l’appui des mercenaires russes de Wagner puis d’Africa Corps et la disparition de tout contre-pouvoir judiciaire facilitent ce que plusieurs ONG décrivent comme des violences systémiques contre des populations civiles nomades.

Dans les plaines du Nord, des campements entiers ont été visés par des frappes. Des disparitions forcées, exécutions sommaires et nettoyages ciblés ont été documentés. Les communautés touarègues, arabes, peules et songhaïes sont les premières touchées.

La junte refuse d’admettre cette réalité. Mais, préviennent les experts, un État qui nie la souffrance d’une partie de sa population marche vers sa propre fragmentation.

Hégémonie culturelle : un discours dangereux:

Certains supporters de la junte affirment que le Mali devrait s’aligner sur une vision mandingocentrée du pays. Une telle conception, expliquent plusieurs historiens, reproduit les mécanismes coloniaux de domination, appliqués cette fois par des Maliens sur d’autres Maliens.

Un pays ne se gouverne pas par l’hégémonie d’une communauté sur les autres, mais par un contrat social fondé sur la justice et l’égalité.

Tiambel Guimbayara

Dans ce paysage polarisé, la trajectoire de Tiambel Guimbayara est révélatrice des recompositions politiques actuelles.

Natif de Dilly, dans la région de Nara, il a fait ses débuts à la Radio Kayira, média emblématique fondé par Dr Oumar Mariko, figure de la lutte démocratique au Mali. À ses débuts, Guimbayara incarnait une jeunesse malienne attachée à la liberté de la presse et au pluralisme.

Mais au fil des années, son positionnement a radicalement changé.

En France, où il est chargé de communication à la délégation malienne auprès de l’UNESCO depuis 2015, il est devenu l’un des porte-voix les plus ardents de la junte. Des activistes maliens en France affirment qu’il leur adresse régulièrement des messages d’intimidation lorsqu’ils prennent position contre les violences ou dérives commises par l’autoritarisme de la junte militaire d’Assimi GOITA ou par les mercenaires russes.

Selon des sources confidentielles l’ayant fréquenté, il entretiendrait depuis plusieurs années des liens rapprochés, non officiels, avec les services de renseignement maliens. Aucune preuve publique n’atteste ces liens et l’intéressé ne les a jamais revendiqués. Mais ces soupçons persistent, alimentés par son activisme et son alignement progressif sur le discours officiel.

Au début de la transition militaire, il critiquait pourtant ouvertement Assimi Goïta. Ce n’est qu’à partir de la fin 2023 qu’il s’est imposé comme défenseur acharné de la junte, adoptant une rhétorique où toute critique est assimilée à une trahison. Ses expressions répétées, « Le Mali est notre destin commun », « Que chacun reste dans sa position », sont devenues sa signature. Les grandes chaînes françaises, qui l’invitaient encore souvent, ont cessé de le solliciter à mesure que son discours se radicalisait.

La France honnie

La junte a également fait de la France un ennemi intérieur commode : expulsion de diplomates, départ forcé de Barkhane, campagnes de désinformation. Pourtant, c’est bien la France qui a empêché la chute de Bamako en 2013 et dont plus de cinquante soldats sont morts au Mali. Le paradoxe atteint son comble lorsque, à Paris, certains manifestants pro-junte vivant et travaillant en France insultent ouvertement l’État français, le qualifiant d’« État terroriste ».

Face aux intimidations visant des activistes protégés par la législation française, certains juristes et acteurs associatifs plaident pour une application stricte de la réciprocité diplomatique : qu’un individu soupçonné d’agir pour une junte étrangère ne puisse mener des activités hostiles sur le territoire français sans conséquence.

Le Mali est aujourd’hui confronté à un risque majeur : perdre son unité faute d’avoir reconnu la dignité de toutes ses composantes. La paix ne naîtra ni des drones, ni des mercenaires, ni des récits d’hégémonie, mais d’un contrat social renouvelé.