Le 18 juin 2020, Évariste Ndayishimiye prenait les rênes du pouvoir au Burundi. Cinq ans plus tard, le parti présidentiel du Conseil national de défense de la démocratie–Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) au pouvoir depuis 2005, a assené un score quasi-hégémonique aux élections législatives et communales de juin 2025, s’emparant de 96,51 % des suffrages et de 108 des 111 sièges de l’Assemblée nationale.

Tom Schneider, analyste indépendant

Hormis quelques sièges remportés par les partis d’opposition UPRONA et Congrès national pour la liberté (CNL), ces résultats illustrent l’ancrage croissant du pays dans une dérive vers un système de parti unique de facto, où l’alternance politique réelle apparaît de plus en plus théorique et où le pouvoir central continue d’étouffer l’espace démocratique. Les élections ont cristallisé la crise profonde de gouvernance qui s’ancre au Burundi et ont négligé la dégradation continue des conditions de vie des Burundais confrontés à une crise socio-économique profonde, une violence politique persistante, ainsi qu’à une implication militaire opaque dans l’est de la RDC.

L’échec démocratique

Le multipartisme, introduit au Burundi depuis les années 1990, s’apparente de plus en plus à un mirage national. Le score du CNDD-FDD le 5 juin 2025 n’a jamais été atteint par aucun autre parti dans l’histoire du pays. Les élections ont révélé la déconnexion flagrante des élites burundaises dans un coup de force politique historique, qualifiées pourtant par le président Ndayishimiye de « consolidation de la démocratie » qui prouverait la « maturité politique du peuple burundais ».

Cependant, la campagne électorale lancée officiellement le 13 mai a été entachée de graves irrégularités, unanimement dénoncées par les partis d’opposition et les observateurs internationaux. Elle s’est déroulée dans un contexte difficile caractérisé par un espace civique restreint et un terrain politique inégal. De nombreux partis ont éprouvé des difficultés à mobiliser leurs soutiens, invoquant des restrictions à la liberté d’expression et des ingérences présumées de certaines autorités administratives et locales. Depuis une dizaine d’années, la majorité des figures de l’opposition ont pris le chemin de l’exil, tandis que celles restées au pays ont, pour la plupart, été réduites au silence. En effet, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a participé au verrouillage politique en invalidant en décembre 2024 plusieurs candidatures issues de l’opposition, en particulier celles de la coalition Burundi Bwa Bose et du CNL. Cette décision a écarté d’emblée les principales voix dissidentes. Si certains candidats ont pu introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, des figures majeures comme Agathon Rwasa, arrivé deuxième à la dernière présidentielle et ex-dirigeant du CNL, demeuraient exclues du processus électoral.

La légitimité des résultats proclamés a été fortement contestée, les élections ayant elles aussi été entachées d’irrégularités massives et systématiques. L’UPRONA a pointé un bourrage d’urnes généralisé, l’exclusion de ses mandataires et l’intimidation des électeurs. La coalition Burundi Bwa Bose a évoqué le retrait de cartes d’électeurs, l’assistance forcée en faveur du CNDD-FDD et la fermeture prématurée de bureaux de vote. Le CNL, de son côté, a dénoncé la violation du secret du vote, la distribution de bulletins préremplis et des arrestations arbitraires.

Dans la foulée des élections, les observateurs nationaux et internationaux ont également exprimé de vives préoccupations. Le 10 juin, la Conférence des évêques catholiques du Burundi (CECAB) a dénoncé l’ouverture anticipée de bureaux de vote, le bourrage d’urnes, le vote multiple, ainsi que l’exclusion d’observateurs et les pressions sur les électeurs. Deux jours plus tard, Human Rights Watch (HRW) a également rapporté de graves restrictions de la liberté d’expression et de l’espace politique s’étonnant que l’Union Africaine (UA) salue des élections « pacifiques » et « transparentes ».

Des droits de l’homme en constante détérioration

Malgré les protestations des partis d’opposition ainsi que des observateurs, le CNDD-FDD n’a pas tremblé pour assoir son hégémonie par la répression et un contrôle strict des voix dissidentes. Le 10 juin, l’ONG nationale SOS-Torture Burundi a dénoncé une censure médiatique systématique et des restrictions à la liberté de la presse. Quelques jours plus tôt, le ministre de l’Intérieur, Martin Niteretse, avait interdit toute déclaration politique et journalistique sur les irrégularités post-scrutin, muselant ainsi toute contestation.

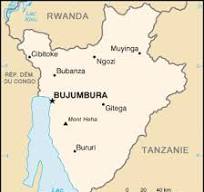

Les élections ont mis en lumière le rôle controversé des Imbonerakure, la ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiée de « milice » par l’ONU. Présents sur l’étendue du territoire national, ces jeunes militants sont accusés d’intimidations, d’exactions et de kidnappings en marge du scrutin. Selon HRW, ils auraient harcelé des électeurs et surveillé des bureaux de vote afin d’influencer le processus en faveur du parti au pouvoir. Durant la campagne, plusieurs cas d’intimidations violentes contre des opposants ont été rapportés, notamment dans les provinces de Burunga et Cibitoke. La presse locale fait état d’abus similaires à grande échelle, les Imbonerakure étant devenus un acteur central de l’insécurité au Burundi, opérant dans une impunité quasi totale et suppléant parfois les forces de sécurité absentes.

Le pays squatte le bas de nombreux classements internationaux en termes de liberté civiles, d’indice de perception de la corruption et d’indice de l’Etat de droit par exemple. En 2025, l’ONG américaine Freedom House a classé le Burundi parmi les pays non libres, lui attribuant un score global de 15 sur 100. Le pays n’a obtenu que 4 sur 40 en matière de droits politiques et 11 sur 60 pour les libertés civiles. L’exemple de la redistribution tendue des postes à la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) illustre cette dynamique. En avril 2025, la démission du président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, dans un climat de tensions internes, a ouvert la voie à une refonte de l’institution. La nomination en mai d’une nouvelle direction jugée proche du pouvoir, dont l’ancien primat anglican Martin Blaise Nyaboho, a ravivé les craintes d’une mise au pas politique de la Commission et d’un affaiblissement accru de son indépendance. Par la suite, la CNIDH a en effet qualifié le scrutin de juin d’« apaisé » et de « globalement satisfaisant », estimant qu’il respectait les normes démocratiques, en contradiction avec les nombreux témoignages d’irrégularités.

La situation des droits humains au Burundi demeure très préoccupante. Au premier trimestre 2025, SOS-Torture Burundi a documenté de nombreuses violations, dont plus de la moitié concernaient le droit à la vie (56 %). La plupart des auteurs restent non identifiés, mais lorsque c’est le cas, les responsables sont majoritairement des militaires, des policiers ou des Imbonerakure. Selon l’ONG, la justice reste absente dans la majorité des cas, preuve d’un système judiciaire défaillant aux ordres du pouvoir. Ainsi, les Burundais recourent souvent à une justice populaire d’une extrême violence, y compris pour de simples litiges de voisinage ou de petits vols.

Vulnérabilités internes et enjeux régionaux

La violence extrême, même pour de simples vols, reflète la crise d’une économie burundaise à court d’oxygène qui sévit depuis 2022. Avec un PIB par habitant de 259 $, le plus bas d’Afrique, plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté, selon le World Population Review et l’ONU. Après un léger répit début 2024, les prix ont flambé début 2025, avec une inflation moyenne de 39 % sur les deux premiers mois, alimentée par un recours massif au financement monétaire du déficit public. Résultat : la monnaie locale perd de sa valeur et les plus pauvres s’appauvrissent davantage. Les pénuries de carburant et d’eau, les coupures d’électricité et la difficulté à importer intrants agricoles et biens d’équipement perturbent gravement la distribution des services publics essentiels, comme la santé et l’éducation. Les exportations stagnent, affectées par une sous-facturation chronique, et les réserves de change s’amenuisent. Seule l’augmentation des cours mondiaux du café et de l’or pourrait, à moyen terme, soulager la balance commerciale. Pourtant, depuis 2024, Ndayishimiye n’a cessé, dans ses prises de parole publiques, de vanter la richesse de son pays, la bonne santé de son économie et la fertilité de ses sols.

La crise économique au Burundi exacerbe une situation humanitaire déjà fragile. En 2025, près de 1,9 million de personnes, soit 15 % de la population, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë (IPC phase 3), aggravée par des flambées de poliomyélite, choléra, rougeole, paludisme et la menace d’Ebola, amplifiées par la porosité des frontières. La réduction de l’aide de l’USAID fragilise davantage la sécurité alimentaire et la stabilité économique, tandis que la fréquence et la gravité croissantes des catastrophes climatiques accentuent la malnutrition et les risques pour les populations vulnérables, en particulier pendant la saison des récoltes. Le pays continue d’accueillir des réfugiés en provenance de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ce qui aggrave la situation humanitaire. Selon l’UNHCR, plus de 103 000 réfugiés congolais se trouvent au Burundi en juillet 2025. Leur arrivée massive met sous pression des infrastructures déjà fragiles et accentue les pénuries dans un contexte économique précaire. L’afflux de réfugiés alimente l’inflation des prix alimentaires et du carburant, aggravant la vulnérabilité des populations. La compétition pour les ressources intensifie également les tensions locales, notamment dans les zones frontalières, et renforce une insécurité déjà nourrie par la violence politique et les milices locales.

L’afflux de réfugiés congolais au Burundi s’inscrit dans un contexte régional tendu, amplifié par l’engagement militaire de Bujumbura dans le Sud-Kivu. Depuis mai, de nouveaux contingents burundais ont été déployés à Uvira, Fizi et dans d’autres zones stratégiques, participant à des affrontements avec les groupes Twirwaneho et Wazalendo. Ce déploiement, marqué par le recrutement de civils burundais et des pertes dont le bilan reste opaque, ainsi que par des allégations d’exactions contre les populations locales, s’inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale avec Kinshasa visant à contenir l’expansion du M23. Parallèlement, les relations avec le Rwanda se sont détériorées, Kigali étant accusé d’abriter des insurgés burundais, tandis que les invectives du président Ndayishimiye accentuent les tensions. Les combats récents à Uvira, à quelques kilomètres de la frontière burundaise fragilisent un équilibre régional déjà précaire.

Une crise multiforme

Les élections de juin n’ont pas apaisé les tensions internes ni les difficultés quotidiennes des Burundais. Elles ont au contraire révélé l’ampleur de la violence politique utilisée par le CNDD-FDD pour consolider son hégémonie dans une impunité généralisée, étouffant toute voix dissidente via les instances et commissions qu’il contrôle. La population et la jeunesse font face à une crise multiforme sans précédent, marquée par des pénuries de carburant et de devises, aggravée par l’arrivée de réfugiés congolais. Parallèlement, l’engagement militaire burundais opaque aux côtés des FARDC contre le M23 dans le Sud-Kivu et la fermeture de la frontière nord avec le Rwanda accentuent l’isolement du pays et menacent sa stabilité politico-économique déjà précaire.