L’Arabie saoudite vient de conclure une alliance de type OTAN avec le Pakistan, selon laquelle « toute attaque contre l’un des deux pays est une attaque contre les deux. »

Un article d’Arnaud Bertrand, journaliste depuis dix ans. Installé en Région Nouvelle-Aquitaine, il collabore avec des publications régionales. Il intervient notamment sur des sujets en lien avec l’actualité économique et la vie des entreprises.

La portée symbolique est extraordinaire : l’Arabie saoudite a longtemps été, à bien des égards, le modèle-type de l’État client des États-Unis. Si elle ne fait plus confiance aux garanties de sécurité américaines, pourquoi quiconque d’autre devrait-il le faire ?

Et bien sûr, le simple fait que cela se soit réellement produit, et que Washington n’ait pas réussi à l’empêcher, est en soi extrêmement révélateur.

Les conséquences sont si nombreuses qu’il est presque difficile de toutes les envisager :

-

Tout d’abord, cela signifie que l’Arabie saoudite bénéficie désormais de la dissuasion nucléaire pakistanaise (et l’accord inclut bien le nucléaire : un haut responsable saoudien a déclaré à Al Jazeera qu’« il s’agit d’un accord de défense global qui englobe tous les moyens militaires », source). Ce qui signifie qu’il existe désormais officiellement deux blocs soutenus par le nucléaire au Moyen-Orient : États-Unis–Israël d’un côté, Pakistan–Arabie saoudite de l’autre. En outre, le Pakistan rejette explicitement la doctrine du « non-recours en premier » — ce qui veut dire que l’Arabie saoudite a désormais un protecteur prêt à utiliser l’arme nucléaire de manière préventive.

-

Étant donné que 81 % des importations d’armes du Pakistan proviennent de Chine (source), cela signifie aussi que l’Arabie saoudite vient de s’aligner indirectement sur le complexe militaro-industriel chinois.

-

Cela étend de fait le Corridor économique Chine–Pakistan (CPEC) jusqu’au Golfe persique, protégé par l’arme nucléaire pakistanaise et la technologie militaire chinoise — créant un corridor énergétique sécurisé du Moyen-Orient vers la Chine, contournant complètement le détroit de Malacca.

-

Le timing n’est sans doute pas une coïncidence : cet accord survient quelques jours seulement après la frappe israélienne sur le Qatar, preuve ultime de la vacuité de la protection américaine.

-

D’autres États du Golfe, et sans doute à terme d’autres pays « protégés » par les États-Unis, pourraient explorer des modèles similaires dans les prochains mois. Cela pourrait en fait conduire à un effondrement en cascade du système d’alliances globales américaines, ouvrant la voie à un système international entièrement nouveau, où des puissances nucléaires régionales deviennent des fournisseurs de sécurité.

-

Il est difficile de voir comment cela ne tue pas définitivement toute chance de normalisation Israël–Arabie saoudite : le Pakistan ne reconnaît pas non plus Israël et, grâce à cette alliance, Riyad peut désormais résister aux pressions américaines puisqu’il ne dépend plus exclusivement de Washington pour sa défense.

-

Cela place l’Inde dans une position extrêmement difficile : son ennemi juré devient le garant de la sécurité de l’un de ses principaux fournisseurs d’énergie.

-

Cet accord enterre sans doute aussi le projet IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor), la grande stratégie phare de l’administration Biden pour contrer les Nouvelles Routes de la soie chinoises, qui devait connecter l’Inde à l’Europe via l’Arabie saoudite.

-

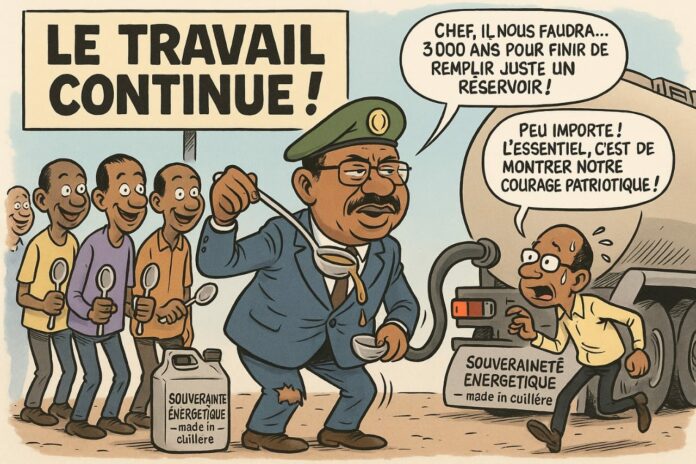

Il y a également un aspect monétaire : c’est un nouveau coup porté au système du pétrodollar (l’accord consistant à facturer le pétrole exclusivement en dollars en échange de la protection américaine). L’Arabie saoudite est désormais beaucoup plus libre de fixer ses prix pétroliers dans la devise de son choix.

Et ce ne sont là que les conséquences visibles immédiatement. En conclusion : si quelqu’un doutait encore que nous vivions désormais dans un monde multipolaire, le débat est désormais définitivement clos. La domination mondiale américaine n’est plus.