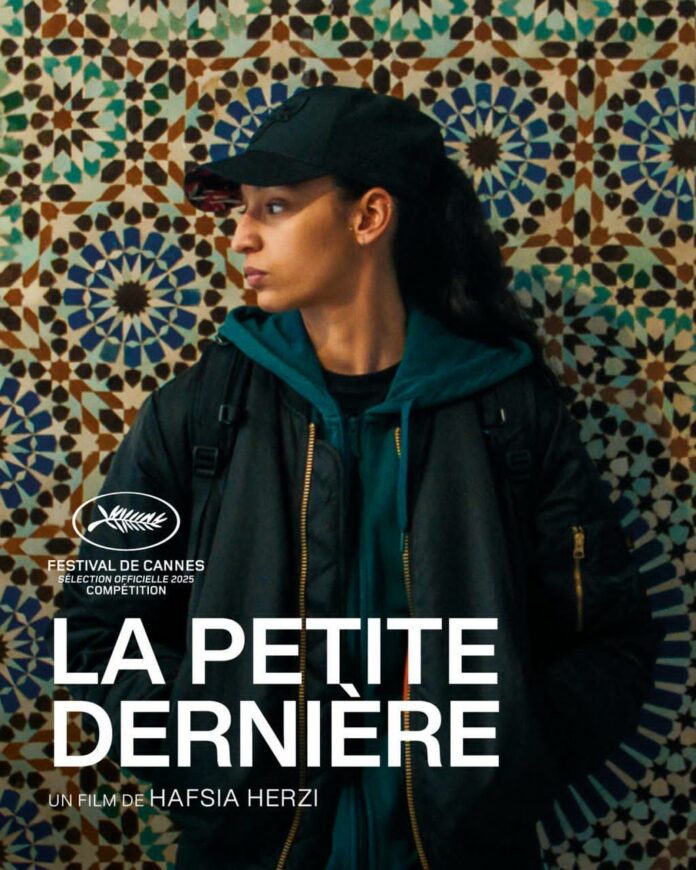

Récompensé par le Prix du Jury à Cannes, La Petite Dernière d’Hafsia Herzi est un récit sensible et pudique d’éveil amoureux, de foi intime et d’émancipation sociale. Un film fort et nécessaire qui donne une voix aux identités trop souvent invisibilisées.

C’est une ovation discrète mais puissante qu’a reçue Hafsia Herzi lors de la remise du Prix du Jury au Festival de Cannes 2025. Avec La Petite Dernière, son troisième long-métrage, la réalisatrice franco-algérienne offre un film d’une rare sensibilité, qui fait tomber les masques et les clichés sur l’homosexualité féminine, la foi musulmane et la vie en banlieue. Un pari osé, relevé avec grâce, pudeur et intelligence.

Inspiré du premier roman de Fatima Daas (2020), La Petite Dernière suit Fatima, 17 ans, benjamine d’une fratrie musulmane installée en région parisienne. À l’abri du regard des autres, la jeune fille se découvre une attirance pour les femmes, tout en restant attachée à sa foi. Le film embrasse ce tiraillement avec délicatesse, sans jamais tomber dans la démonstration ni dans le misérabilisme.

Un récit initiatique

Le scénario épouse le rythme intérieur de Fatima : ses doutes, ses désirs, ses contradictions. De la cour d’immeuble aux soirées parisiennes, en passant par les amphis de la fac de philo, La Petite Dernière trace un chemin d’émancipation intime, où chaque pas vers soi est une conquête. En une année charnière, Fatima traverse des amitiés nouvelles, une histoire d’amour, des déceptions, des révoltes sourdes. C’est ce temps suspendu entre deux âges que capte Herzi, avec une caméra souple, attentive, qui préfère les silences aux grands discours.

Le film s’inscrit dans une tradition du cinéma d’observation, où le réel s’impose par petites touches. La cinéaste évite tout effet spectaculaire, préférant suggérer l’émotion plutôt que la forcer. Une approche d’autant plus pertinente que le sujet, une jeune fille musulmane homosexuelle, est souvent déformé par les regards extérieurs, instrumentalisé ou caricaturé. Ici, pas de victimisation, pas de morale. Juste la complexité de vivre.

Une révélation, Nadia Melliti

Au centre du film, la jeune Nadia Melliti crève l’écran. Repérée sans expérience au théâtre ni au cinéma, elle incarne Fatima avec une intensité retenue, bouleversante de sincérité. « Je me suis reconnue en elle », dit-elle. D’origine algérienne, ancienne footballeuse en deuxième division, Melliti prête à son personnage une densité rare. Elle ne joue pas, elle est. On pense à Adèle Exarchopoulos dans La Vie d’Adèle, mais sans le filtre de l’exotisme social.

Son duo avec Park Ji-min, qui incarne l’amoureuse tourmentée, fonctionne à merveille. La relation entre les deux femmes est filmée avec douceur, sans voyeurisme. Herzi, qui a aussi coordonné les scènes intimes, a misé sur la confiance et la chorégraphie. Le résultat est d’une sensualité juste, naturelle, sans artifice. Là encore, c’est le regard féminin qui change tout : pas de domination, pas de hiérarchie, seulement le trouble, la découverte, la tendresse.

Un regard nouveau sur la banlieue

La réussite du film tient aussi dans sa manière de montrer la banlieue. Plutôt que de la poser comme un décor anxiogène, Herzi la filme comme un simple cadre de vie. Un lieu traversé par la foi, le sport, les relations familiales, mais sans surdétermination. Fatima y prie, aime, rit, doute, court après un ballon. La religion n’est jamais mise en opposition avec l’homosexualité : elle coexiste avec elle. « J’avais envie de filmer tout ça avec normalité », dit la réalisatrice. Et c’est précisément cette normalité qui bouleverse.

Herzi signe ainsi un film profondément politique, sans jamais hausser la voix. En évitant les effets de manche, elle parvient à imposer un regard nouveau, lucide et bienveillant. L’émancipation de Fatima est d’abord celle d’un regard sur soi, puis sur le monde. Et cette révolution tranquille touche en plein cœur.

Une œuvre rare, essentielle

La Petite Dernière n’est pas un film à thèse, c’est un film d’existence. Il raconte ce que c’est que de vivre entre plusieurs mondes, sans jamais trahir l’un pour l’autre. Le Prix du Jury à Cannes récompense cette démarche exigeante, incarnée par une réalisatrice désormais incontournable dans le paysage cinématographique français.

Hafsia Herzi prouve qu’il est possible de filmer l’intime avec pudeur, la banlieue sans misérabilisme, la jeunesse avec espoir. Elle signe une œuvre rare, à la fois profondément personnelle et universelle. On en sort bouleversé, avec le sentiment d’avoir vu quelque chose de vrai. Un film qui, tout simplement, donne envie de croire en la vie.

La Petite Dernière sortira en salles le 1er octobre. Un rendez-vous à ne pas manquer.