À Abou Dhabi, la Maison abrahamique, inaugurée en 2023, unit mosquée, église et synagogue dans un même ensemble harmonieux. Projet unique, entre ambition spirituelle et diplomatie culturelle, où chaque édifice célèbre l’identité de sa foi dans une architecture lumineuse

Belinda Ibrahim, d’Ici Beyrouth

En 2023, au cœur d’Abou Dhabi, s’est élevée la Maison abrahamique, une œuvre architecturale et spirituelle destinée à rassembler musulmans, chrétiens et juifs autour de leurs valeurs communes. Sur l’île de Saadiyat, trois édifices de culte – une mosquée, une église et une synagogue – trônent côte à côte, dans une parfaite égalité de stature et de symbolique. Le projet, porté par les Émirats arabes unis et conçu par l’architecte britannique Sir David Adjaye, vise à incarner une vision moderne, à savoir celle d’une fraternité possible dans un monde fragmenté.

Chaque bâtiment, tout en dialoguant avec les autres, conserve sa spécificité propre, exprimée par le jeu des formes, des matériaux et surtout de la lumière, qui devient ici un véritable langage spirituel.

La mosquée Imam al-Tayeb s’élève dans une clarté presque minérale. Construite en pierre blanche, elle accueille la lumière naturelle par des ouvertures discrètes, qui baignent la salle de prière d’une lueur douce et diffuse. Le mihrab, simple et sobre, capte cette lumière en orientant l’attention du fidèle vers La Mecque. À l’intérieur, l’espace, volontairement dépouillé, invite au recueillement profond, porté par une atmosphère de pureté silencieuse.

La mosquée Imam al-Tayeb au sein de la Maison abrahamique à Abou Dhabi. © Ici Beyrouth

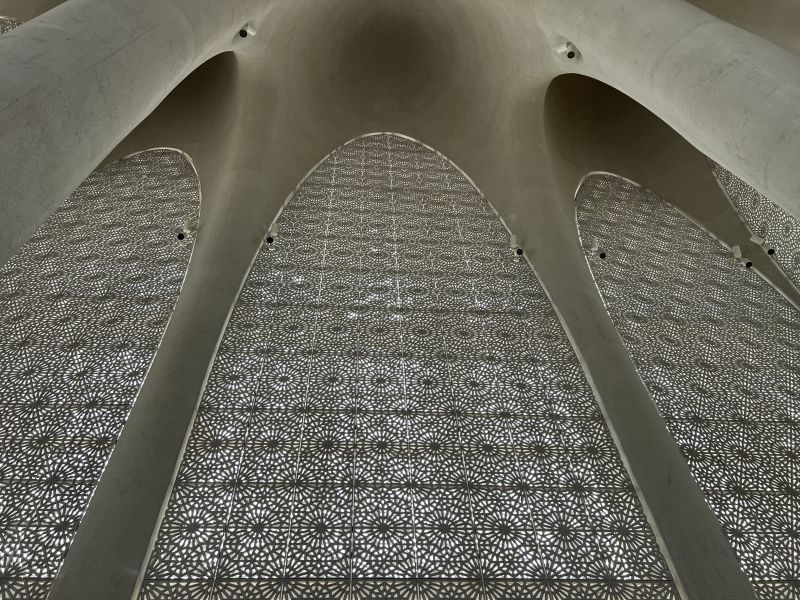

À ses côtés, l’église Saint-François d’Assise célèbre la lumière de manière spectaculaire. Son plafond est une œuvre d’art, un entrelacs complexe de croix en bois sombre forme une immense étoile ajourée, à travers laquelle la lumière naturelle tombe en faisceaux changeants. Cette clarté sculpte littéralement l’espace, projetant sur les murs blancs des ombres mouvantes, comme autant de prières silencieuses. Suspendue au centre de la nef dépouillée, une croix dorée capte la lumière et la magnifie, créant un point d’élévation intérieure. Ici, le dialogue entre l’ombre et la lumière devient une parabole silencieuse de la foi franciscaine.

L’église Saint-François d’Assise au sein de la Maison abrahamique à Abou Dhabi. © Ici Beyrouth

La synagogue Moïse Ben Maimon adopte, elle aussi, une relation subtile à la lumière. Construite en pierre claire et bois naturel, elle se refuse à toute ostentation. À l’intérieur, la lumière filtre discrètement à travers des lucarnes géométriques, évoquant des étoiles stylisées, projetant sur les sols et les murs des motifs abstraits. L’Aron Hakodesh, abritant les rouleaux de la Torah, se détache avec simplicité dans cet univers de pierre et de bois clair. Ici, la lumière enveloppe sans jamais dominer, favorisant la méditation et l’étude.

La synagogue Moïse Ben Maison au sein de la Maison abrahamique à Abou Dhabi. © Ici Beyrouth

Ce parti pris architectural, où chaque tradition s’exprime à travers sa propre relation au clair-obscur, est le fruit d’une vision portée par Sir David Adjaye. Pour l’architecte, la lumière est le véritable fil conducteur du projet, autant que l’équilibre des formes. Aucun édifice ne surplombe les autres; chacun affirme son identité tout en dialoguant silencieusement avec ses voisins. L’ensemble devient ainsi une chorégraphie de la lumière et de la foi, matérialisant l’idée d’une égalité spirituelle.o

Au centre du complexe, un forum ouvert offre un espace de dialogue et de réflexion, destiné à accueillir des rencontres interreligieuses, des débats et des manifestations culturelles. Cet espace neutre, baigné lui aussi par la lumière naturelle, souligne l’esprit du projet, celui de favoriser la connaissance mutuelle sans effacer les différences.

La Maison abrahamique s’inscrit dans le prolongement du «Document sur la fraternité humaine», signé en 2019 par le pape François et le grand imam Ahmad el-Tayeb. Les Émirats arabes unis, à travers ce projet, ont voulu inscrire dans la pierre et la lumière leur engagement pour une coexistence pacifique, dans une région historiquement fragmentée.

L’initiative a été saluée par de nombreuses autorités religieuses internationales. Le Vatican voit dans la Maison abrahamique une «avancée historique» pour le dialogue islamo-chrétien; plusieurs institutions juives ont salué la création de la synagogue comme un signe d’une ouverture inédite dans la péninsule Arabique.

Bien sûr, quelques critiques subsistent. Certains craignent un relativisme qui diluerait les différences confessionnelles; d’autres rappellent que la liberté religieuse reste encadrée dans la région. Mais au-delà des réserves, la Maison abrahamique propose le message fort d’une altérité respectée et célébrée, dans un monde où la différence devient richesse.

Par son architecture inspirée, son travail subtil de la lumière et son engagement spirituel discret mais puissant, le complexe incarne une utopie fragile mais essentielle, celle d’un monde où la diversité des croyances n’empêche pas la communion des âmes. Ces trois édifices qui s’élèvent ainsi côte à côte, chacun portant la mémoire d’une foi, mais tous baignés d’une lumière commune, incarnent parfaitement cela.