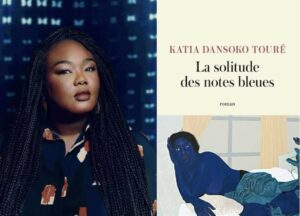

Dans La solitude des notes bleues, Katia Dansoko Touré explore la construction de soi à travers la musique, les racines familiales et la douleur, livrant un premier roman sensible, sensoriel et sans concession, récompensé par le Prix de la Brasserie Barbès en 2025.

Publié en février 2025 chez JC Lattès, La solitude des notes bleues signe l’entrée remarquée de Katia Dansoko Touré dans le paysage littéraire français. Ce texte, lauréat du Prix de la Brasserie Barbès, intrigue dès ses premières pages par la tension qu’il installe entre la mémoire et l’effacement, le cri et le silence. L’autrice, journaliste née entre deux continents, choisit le roman comme espace pour réparer, déconstruire et recomposer une histoire familiale souvent déformée par les regards extérieurs.

L’héroïne, dont le prénom d’Europe de l’Est reste mystérieux, invite le lecteur à suivre son enfance traversée de ruptures : Quimper, Paris, Antilles, Guinée, Martinique. Les détails concrets s’accumulent : sachets de jus de bissap, cartes prépayées pour joindre la Guinée, tresses synthétiques, lectures d’Astrapi, souvenirs d’Aéroports d’où l’on part sans certitude de revenir. Dès six ans, la fillette collectionne les douleurs physiques, pertes de cheveux, vitiligo, crises de panique. À chaque migration, une nouvelle langue, une autre communauté, un décor qui change de couleur mais jamais de blessure. Touré parvient à incarner la sensation d’« Atlantique noir », un terme emprunté à Paul Gilroy, sans jamais diluer la réalité du quotidien diasporique. L’identité s’y construit entre malentendus, maladresses et rituels d’apprentissage.

La violence sourde de l’abandon

Au centre du roman, les femmes portent la structure du récit. Maman, beauté fuyante de la préfecture de Boké, incarne la figure de la « femme-territoire » : île inatteignable, parfois refuge, souvent marée imprévisible. L’enfant subit, observe, attend. Dès l’âge de six ans, la protagoniste encaisse un abandon brutal : déposée chez un oncle aux Antilles, elle découvre une « opulence » sans chaleur, un environnement où la douleur s’exprime à travers les symptômes du corps. Névralgies, infections, troubles anxieux deviennent le langage d’une violence invisible.

Les figures féminines se succèdent, toutes marquées par des drames : la grand-mère Dibariguinè, « femme-territoire originelle », la tante qui polit et façonne la fillette, la mère qui alterne brutalité et indifférence. Touré creuse le sillon du malentendu générationnel : chaque femme transmet une faille, un silence, une exigence, jamais d’amour franc. Le roman refuse la complaisance : les retrouvailles maternelles sont faites de gestes absents, d’étreintes qui n’ont rien de réconfortant, de regards qui auscultent au lieu d’accueillir. Un passage frappant : la mère, armée d’un fouet, cherche à imposer l’amour par la douleur. Dans ce climat, la narratrice apprend à se défendre par l’observation, la fuite intérieure, le jeu avec les couleurs.

Les couleurs deviennent territoire

La solitude des notes bleues se distingue par son travail sur la palette sensorielle. Chaque émotion se matérialise en couleurs, chaque souvenir en teinte ou en matière. Le bleu indigo d’un bin-bin offert par le père, la jupe bleu marine d’une rentrée des classes, le vert omniprésent des Antilles, le rouge du sang, le noir des larmes. La couleur remplace le langage manquant, colore les absences, transfigure la douleur.

Dans ce roman, la musique agit comme catalyseur : Marvin Gaye, Oumou Sangaré, Serge Gainsbourg ou Kandia Kouyaté sont des « étoiles dans un ciel noir », compagnons invisibles de l’enfance et guides de la reconstruction. Touré structure chaque chapitre autour d’un morceau, proposant au lecteur une playlist sur Spotify qui prolonge l’expérience du texte. La musique devient l’outil de la guérison : la guitare folk, les jam sessions dans un bar parisien, le jazz qui apaise et révèle. Le corps se fait instrument, les mots vibrent comme des accords.

S’affranchir du récit imposé

La force de ce premier roman réside dans la capacité à donner voix à l’indicible. La narratrice cherche à se réapproprier son histoire, à écrire contre les récits mensongers, les silences maternels, les manipulations paternelles. « La voix fondatrice est la mienne », affirme-t-elle dans un final bouleversant. Refusant de donner toutes les réponses, Touré invite le lecteur à habiter les interstices, à lire entre les lignes, à accepter l’opacité. Le récit se clôt sur des questions laissées ouvertes : qu’adviendra-t-il du tissu indigo ? Peut-on pardonner après l’abandon et la violence ? Qui détient la vérité sur la filiation ?

Le livre évite toute tentation d’exotisme ou de pathos. Touré privilégie la justesse du détail : une odeur de plastique, la fraîcheur d’un mur sous la main, la lumière sur le toit vert d’une maison. L’écriture épouse la musicalité du jazz : improvisations, ruptures, reprises. On sort de ce roman avec l’impression d’avoir traversé un morceau de blues, long, dense, tissé de douleurs et d’éclats, mais jamais résigné. La solitude des notes bleues s’impose comme une voix nouvelle, puissante, indispensable.

Informations pratiques

La solitude des notes bleues, Katia Dansoko Touré

Roman, JC Lattès, 2025

208 pages, 20 €

Lauréat du Prix de la Brasserie Barbès 2025

Playlist disponible sur Spotify sous le titre du roman