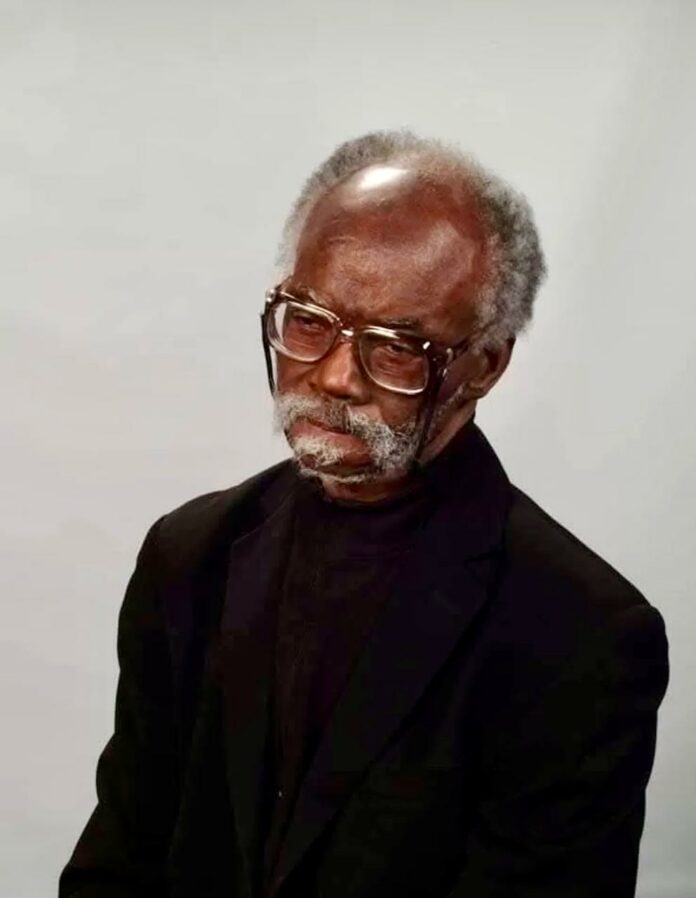

Philosophe congolais et figure incontournable de la pensée postcoloniale, Valentin-Yves Mudimbe s’est éteint dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, à l’âge de 83 ans. Son œuvre majeure, The Invention of Africa, laisse une empreinte indélébile sur la critique des savoirs coloniaux.

Dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, à Durham, en Caroline du Nord, s’est éteint l’un des grands penseurs du XXe siècle finissant et du XXIe naissant : Valentin-Yves Mudimbe. Il avait 83 ans. Philosophe, poète, romancier, critique littéraire et professeur, cet intellectuel congolais laisse derrière lui une œuvre majeure qui a profondément bouleversé la manière dont l’Afrique se pense, se raconte, et se décolonise intellectuellement. Avec lui disparaît une figure rare, celle d’un homme qui a fait de la pensée un territoire libre, mais jamais neutre.

Né en 1941 à Likasi (anciennement Jadotville), en République démocratique du Congo, Mudimbe grandit dans un environnement catholique rigoureux. Un temps destiné à la prêtrise, il abandonne cette voie en 1962 pour embrasser des études de philosophie à l’Université catholique de Louvain. Il y obtiendra un doctorat en 1970, avec une rigueur qui marquera toutes ses œuvres futures. Cette formation européenne, nourrie de Husserl, Foucault, Lévi-Strauss, mais aussi de la tradition catholique et scolastique, allait bientôt rencontrer les fractures de l’histoire coloniale africaine.

De retour au Congo, il enseigne la philosophie à l’Université nationale du Zaïre à Lubumbashi, où il s’impose très vite comme une figure intellectuelle centrale. Non seulement professeur, mais éditeur, animateur de revues, traducteur, poète, il fonde les éditions du Mont-Noir et participe activement à la vie intellectuelle du pays. Il s’agit là d’une période intense, marquée par une effervescence créative autant que par des tensions politiques croissantes. L’ombre du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko se fait de plus en plus lourde. En 1979, Mudimbe prend la décision de s’exiler. Ce départ marque un tournant existentiel : désormais, sa pensée s’écrira depuis l’ailleurs.

L’ailleurs devient d’abord l’Europe, puis les États-Unis, où il s’installe durablement. Il enseigne au Haverford College, puis à Stanford, et enfin à Duke University, où il demeurera jusqu’à sa mort. Son ancrage académique américain ne l’éloigne jamais de sa préoccupation centrale, celle de comprendre les conditions historiques, linguistiques et philosophiques dans lesquelles l’Afrique a été, et est encore, pensée par l’Occident — mais aussi par elle-même, à travers des catégories héritées de la colonisation.

La bibliothèque coloniale

C’est en 1988, avec la publication de The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, que Mudimbe s’impose définitivement comme l’un des penseurs majeurs de la décolonisation des savoirs. Ce livre, devenu une référence incontournable dans les études postcoloniales, interroge la manière dont l’Afrique a été construite comme « objet de savoir » par les explorateurs, les missionnaires, les anthropologues et les administrateurs coloniaux. Ce que Mudimbe nomme « la bibliothèque coloniale », c’est cet ensemble de textes, de récits, de catégories intellectuelles qui, sous couvert de science ou d’humanisme, ont figé l’Afrique dans une altérité radicale : un continent sans histoire, sans rationalité, sans parole propre.

Mudimbe ne se contente pas d’en dénoncer l’existence. Il en propose une cartographie précise, rigoureuse, et surtout, il en analyse les effets durables. Ce que les philosophes européens ont nommé « l’Afrique » n’est pas une réalité, mais une construction discursive, produite par l’Occident à travers des cadres de pensée exogènes. Pour Mudimbe, il ne s’agit donc pas seulement de déconstruire, mais de repenser l’épistémologie elle-même : quelle place pour les savoirs autochtones ? Comment sortir du piège de l’universalisme occidental ? Peut-on produire un discours critique sur l’Afrique sans reproduire les outils du colonisateur ?

Cette pensée, exigeante, dense, parfois déroutante, irrigue l’ensemble de son œuvre. Dans L’écart (1979), Le Bel immonde (1976), ou encore dans Entre les eaux (1973), ses premiers romans, on perçoit déjà cette tension entre la quête d’identité et le refus des essentialismes, entre l’ancrage culturel et le désir d’universel. À travers une langue allusive, poétique, souvent métaphorique, Mudimbe explore le déracinement, le dédoublement intérieur, l’exil — non seulement géographique, mais aussi symbolique.

Une pensée de l’intervalle

Ce qui caractérise profondément l’œuvre de Mudimbe, c’est qu’elle ne cherche jamais à affirmer un centre. Elle habite l’intervalle, entre l’Afrique et l’Occident, entre le français et l’anglais, entre la tradition catholique et la critique philosophique, entre le roman et l’essai, entre la mémoire individuelle et l’histoire collective. C’est cette position liminaire, cet entre-deux, qui rend sa parole si précieuse : elle refuse les réponses toutes faites, les discours de pure revendication, les binarismes réducteurs.

L’exil, chez Mudimbe, n’est pas une nostalgie, mais une méthode. Être ailleurs, c’est penser autrement. Refuser les appartenances closes. Reconfigurer le rapport au savoir, à la vérité, à l’histoire. En cela, il rejoint d’autres grandes voix de la pensée diasporique — Édouard Glissant, Aimé Césaire, Paulin Hountondji, Gayatri Spivak — avec lesquelles il partage une attention critique aux formes du discours autant qu’à leurs effets politiques.

Valentin-Yves Mudimbe a influencé plusieurs générations de chercheurs, d’écrivains, de penseurs africains et non africains. Ses ouvrages sont enseignés dans les universités du monde entier, traduits, commentés, disputés — comme il se doit pour une œuvre vivante. Mais plus qu’un corpus, c’est une manière de penser qu’il lègue : une pensée inquiète, exigeante, dérangeante parfois, mais toujours en quête d’émancipation. Dans un monde saturé de récits prémâchés, de discours identitaires figés, sa voix rappelle l’importance du doute, de la rigueur, de l’ouverture.

Il est mort loin de son pays natal, comme beaucoup d’intellectuels africains exilés par les régimes qu’ils dérangent. Mais son œuvre, elle, appartient à tous les territoires.