L’Iran, Israël et les États-Unis ont tous proclamé leur succès — mais les faits, et la prochaine guerre, racontent une autre histoire.

« En guerre, la vérité est la première victime. » — Eschyle

Richard Sauzon

À l’issue de la dernière confrontation entre l’Iran, Israël et les États-Unis, toutes les parties ont déclaré la victoire. L’Iran, meurtri mais debout, a proclamé avoir humilié ses ennemis. Israël, fort de décennies de doctrine de dissuasion et de supériorité militaire, a affirmé avoir redéfini les règles de l’engagement. Et Donald Trump, soucieux de cimenter son récit avant les élections de mi-mandat de 2026, a affirmé que la guerre s’était terminée selon ses conditions.

Mais les faits sur le terrain — et les préparatifs déjà en cours pour ce qui s’annonce — dressent un tableau plus sombre. Ce ne fut la victoire de personne. Tout au plus, une répétition générale pour un conflit plus vaste. Et s’il faut tirer une vérité des décombres, c’est celle-ci : personne n’a perdu — sauf la région.

Il s’agissait là d’un cas d’école de revendication mutuelle de victoire — ce que les théoriciens des conflits appellent victoire narrative : lorsque la perception prend le pas sur la performance, et que la communication politique supplante la réalité militaire. Chacun a hissé son drapeau sur les ruines et proclamé sa réussite. Mais sous les slogans se cachent des mythes brisés, des limites révélées, et les fondations de la prochaine escalade.

Iran : un régime qui endure, des défenses affaiblies — et réveillées

L’Iran a payé le prix fort. Son réseau de défense aérienne a été percé. Des sites nucléaires clés ont été endommagés. Plusieurs hauts commandants des Gardiens de la Révolution — dont certains prônaient un apaisement avec Washington — ont été tués. Sa force aérienne demeure insignifiante sur le plan opérationnel.

Et pourtant, Téhéran en est sorti avec quelque chose de plus précieux que ses infrastructures : un nouveau mandat intérieur. Les frappes — censées affaiblir le régime — l’ont au contraire renforcé. Les fractures ethniques, politiques et sociales ont cédé la place à la mobilisation. Comme l’a déclaré Hassan Khomeiny, petit-fils de l’ayatollah Khomeiny et potentiel successeur du Guide suprême : « Les pertes matérielles sont un faible prix à payer pour la cohésion stratégique. »

La doctrine défensive de l’Iran se transforme : elle devient préventive plutôt que réactive. Son programme balistique s’accélère. Son alignement stratégique avec la Chine n’est plus spéculatif ou symbolique : il est réel — et structurel.

Israël : des gains tactiques, des pertes stratégiques

Israël a réussi à entraîner les États-Unis plus profondément dans son affrontement avec l’Iran. Une nouvelle « normalité » s’est imposée. Les lignes rouges ont été déplacées. Mais ces gains se sont accompagnés d’une perte bien plus difficile à récupérer : l’aura d’invulnérabilité.

Pour la première fois, Tel-Aviv et l’intérieur d’Israël ont été frappés de manière répétée. Le Dôme de fer et le système Fronde de David — aussi sophistiqués soient-ils — ont été débordés par la quantité de missiles iraniens rudimentaires et assemblés localement. Le bouclier aérien a craqué. L’illusion d’une protection totale aussi.

La vie civile a sombré dans le chaos après seulement 24 heures de bombardements. La société israélienne, qui se veut prête à toute guerre, s’est révélée vulnérable à la panique et à la saturation. Et malgré les espoirs discrets que les frappes pourraient déstabiliser le régime iranien, c’est l’effet inverse qui s’est produit. Le rêve d’un changement de régime rejoint le cimetière des illusions américano-israéliennes : l’Afghanistan, l’Irak, la Libye — et peut-être bientôt la Syrie.

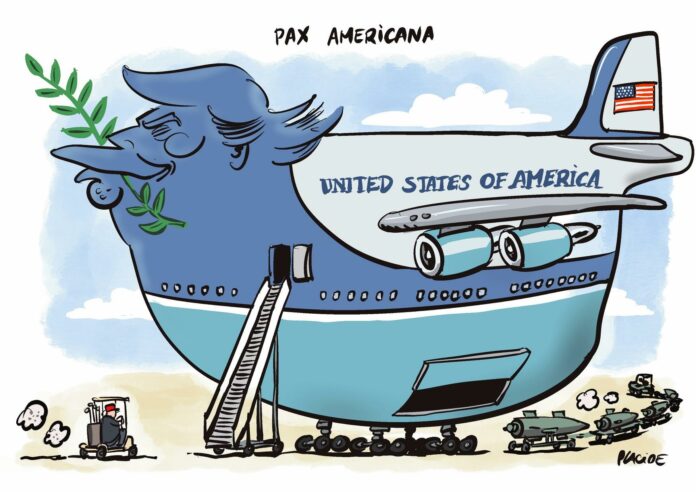

États-Unis : dérive stratégique, aveuglement tactique

Donald Trump a abordé le conflit avec sa fanfaronnade habituelle — vantant ses armes de pénétration, sa supériorité technologique, et sa posture de dissuasion. Mais ce qu’il a livré fut un coup porté aux intérêts à long terme des États-Unis.

Les frappes n’ont ni paralysé le programme nucléaire iranien, ni changé son calcul stratégique. Trump a plutôt brûlé le dernier pont diplomatique vers Téhéran et enfermé l’Iran dans l’orbite chinoise — avec, en prime, un renforcement des liens militaires avec le Pakistan. Accords énergétiques, transferts de technologie, corridors d’infrastructure : tout se met en place rapidement — au bénéfice de Pékin.

Plus inquiétant encore, ce conflit a révélé les limites du pouvoir américain dans un monde multipolaire. Les évaluations du renseignement ont été ignorées. La retenue militaire a cédé la place à une mise en scène pour usage interne. Comme Steve Bannon aurait averti Trump : «

Cette guerre va déchirer l’Amérique. » L’image d’un Trump opposé aux guerres éternelles est en lambeaux — à quelques mois des élections.

Washington a aussi perdu une chose difficile à mesurer mais cruciale : l’illusion du contrôle stratégique. L’idée que les États-Unis pourraient freiner l’escalade israélienne ou gérer le tempo régional s’est effondrée. C’est Netanyahou qui a fixé le rythme — à Washington comme à Paris — et Trump l’a suivi.

Chine et Russie : les vainqueurs silencieux

« L’Histoire est écrite par les vainqueurs — mais au Moyen-Orient, chacun apporte son propre stylo. »

Les chapitres les plus décisifs de cette guerre ne sont pas rédigés en arabe, en persan ou en hébreu — mais en chinois et en russe.

La Chine a gagné sans tirer un coup de feu. Elle a consolidé son partenariat stratégique avec l’Iran, s’est enfoncée dans les secteurs de la défense et de l’énergie de la région, et s’est imposée comme l’alternative au bloc occidental. L’excès de zèle de Trump a offert à Pékin ce que des années de diplomatie n’avaient pu accomplir : l’alignement total de Téhéran — à prix réduit.

La Russie, quant à elle, a profité de l’instant. Tandis que les systèmes de défense américains étaient redirigés vers Israël, Moscou a intensifié ses frappes de missiles en Ukraine, gagnant du terrain autour de Kyiv. Avec une Amérique distraite et sa crédibilité affaiblie, la Russie a discrètement étendu son influence régionale.