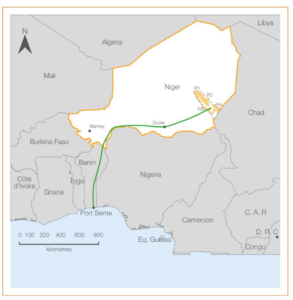

Un premier chargement de pétrole brut nigérien – 1 million de barils – a quitté le port béninois après une longue attente. Sous pression du partenaire chinois, le Président Patrice Talon a finalement accordé son autorisation «ponctuelle et provisoire» après avoir menacé de tout bloquer, en violation de l’accord bilatéral signé entre les deux pays en 2019.

C’est que le président béninois Patrice Talon exige toujours la réouverture de la frontière entre les deux pays, que Niamey garde obstinément close, en rasion de l’attitude du Bénin lors de la prise de pouvoir au Niger d’une junte militaire. Ces désaccords profondes entre les deux payx pénalise le port de Cotonou qui alimentait, jusqu’au coup d’Etat du 26 juillet dernier un commerce intense en provenance du Niger, via un corridor nigérien.

Olivier Vallée

Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, a été clair sur les causes de la fermeture de la frontière : « Nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin » car « sur le territoire du Bénin, il y a des bases françaises et sur certaines d’entre elles, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays ».

À l’aide d’une carte satellitaire, il a désigné cinq zones censées abriter ces « bases » près de la frontière entre Malanville et Gaya, parmi lesquelles le parc transfrontalier du W, à cheval sur les frontières du Niger et du Burkina Faso. Ces cartes satellitaires n’ont pas été fournies par les Etats-Unis mais, sans doute, par la Chine.

Depuis plusieurs mois, les forces béninoises se renforcent avec l’aide d’instructeurs français et américains. On pouvait déjà rencontrer, à bord des hélicoptères béninois, des pilotes et des mécaniciens colombiens et péruviens. « Leur expérience, acquise notamment dans la lutte contre les narcotrafiquants, est précieuse, expliquait dans une interview le général Abou Issa, chef d’état-major de l’armée de terre du Bénin. Dans le cadre de l’opération Mirador, les forces étrangères apportent un appui logistique et elles interviennent dans la formation. Mais il n’y a que les soldats béninois qui combattent au front.» Le Rwanda, déjà présent en Centrafrique et au Mozambique, pourrait aussi lui venir en aide : le pays a offert ses services sans préciser dans quel domaine il opérerait.

Un climat de méfiance

Les soupçons nourris sur sa présence présence militaire dans le nord du Bénin sont, à Paris, jugés ridicules et preuve d’une paranoïa nigérienne. Mais Niamey n’en démord pas. Le Niger n’a pas non plus pardonné le zèle de Patrice Talon dans l’adoption des dures sanctions infligées par la Communauté économique ouest-africaine et dans le projet d’intervention militaire contre son grand voisin, en représailles au renversement du Président Mohamed Bazoum.

Ce sont donc des litiges actuels et brûlants qui expliquent le différé d’ouverture des passages du coté nigérien. Mais ils surgissent au fil d’une histoire heurtée et dans une géographie contestée. Le tracé de la ligne de partage entre les deux pays est discuté, il y a plus de vingt ans. Le traitement de ce litige fait l’objet d’un compromis signé le 15 juin 2001 à Cotonou et entré en vigueur le 11 avril 2002 afin d’établir «la délimitation définitive de l’ensemble de leur frontière». Ce sera fait en 2005 quand la Cour internationale de justice (CIJ) a dessiné la frontière entre le Bénin et le Niger dans le lit du fleuve Niger et de la Mekrou, attribuant 9 îles au Bénin et 16, dont Lété, au Niger. Le président de la Chambre, le malgache Raymond Ranjeva, a rappelé que « a Cour a recherché quelle est la frontière héritée de l’Administration française», ancienne puissance coloniale de la région. Et de fait, en 1963-1964, des affrontements étaient intervenus entre les deux États avec le « dégagement » de milliers de Dahoméens chassés de Niamey.

Pour le Niger, immense pays enclavé moins riche que le Bénin, les frontières sont décisives et s’étendent sur 5688 kilomètres dont 2000 avec le Nigéria, voisin du Bénin, avec lequel il entretient un trafic triangulaire qui a pour pivot le tandem des villes de Malanville (Bénin) et de Gaya (Niger). A Gaya, l’ensemble des corps des forces de sécurité du Niger voisinent leurs contreparties du Bénin.

Commerce légal et illégal

Il est nécessaire pour les autorités de Niamey de s’assurer qu’il n’y pas de failles dans la cohésion et la sécurité à ce poste frontière qui était, encore il y a peu, le laboratoire de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de ses financeurs européens. Mais loin de s’assurer de la sécurité des frontières et de la régularité des passages de marchandises selon les règles douanières, la mission de sécurité européenne EUCAP, l’agence de coopération allemande GIZ et l’Organisation internationale pour les migrations étaient focalisées sur la traque des migrants en noyautant la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) du Niger. Aujourd’hui, le ministère de la Défense avec la gendarmerie et l’armée, le ministère de l’Intérieur, dont la DST, et le ministère des Finances, avec la douane, se coordonnent pour protéger l’économie de la réexportation illégale de marchandises à partir du Bénin.

Après plusieurs mois de fermeture presque totale, le système économique nigérien s’est affranchi du Bénin et les opérateurs préfèrent passer leurs commandes directement en Europe ou aux Etats-Unis. De plus, bien avant même l’embargo de la CEDEAO et la posture agressive de Patrice Talon, les autorités municipales de Malanville ont imposé une fiscalité qui a contribué au déménagement des grossistes vers le Niger d’où ils ont organisé d’autres circuits via le Burkina et le Togo.

Ainsi, Gaya est devenue l’une des principales plaques tournantes de la friperie à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest sans que l’on connaisse les intentions de l’actuel pouvoir à Niamey à l’égard de cette filière, qui permet d’importer librement les textiles et de négocier leur vente à des marchands nigérians capables d’assurer la distribution des fripes dans leur pays et, dans une moindre mesure, vers le Tchad, le Cameroun, le Mali et le Burkina Faso. Ce commerce est dominé par une vingtaine de grands commerçants originaires du Niger, des Igbo du Nigeria et un petit nombre de marchands tunisiens et libanais, dont certains ont quitté Cotonou, Lomé ou le Burkina Faso pour s’implanter à Gaya.

Menace djihadiste croissante

Avec la production pétrolière et la raffinerie de Zinder, le Niger ne veut pas de l’entrée sur son territoire de produits pétroliers moins chers, car la plupart du temps détournés au Nigeria et échappant à toute taxation. A Malanville, une bonne partie des opérateurs directement liés au parti socialiste nigérien et à Mohamed Bazoum se sont installés et peuvent ainsi voyager vers Paris ou les Etats-Unis et revenir au Bénin sans encombre. Au reproche contre cette menace nouvelle, les autorités de Niamey ajoutent le peu de résultats de la coalition internationale qui soutient Patrice Talon dans la guerre contre le terrorisme au nord du Bénin. L’activité des groupes terroristes membres de l’État Islamique (État Islamique au Sahel, EIS), d’Al-Qaïda (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin – JNIM) ou encore de la scission de Boko Haram, Ansaru, se développe dans la zone. Cette présence nourrit le risque d’une menace terroriste accrue pour le Niger, notamment dans la région de Dosso, où la pression djihadiste est aggravée par le renforcement de leur ancrage dans les États de Kebbi et Sokoto du Nigéria voisin. Tous les flux de la frontière constituent un cadre d’approvisionnement en carburant ou en vivres pour les groupes armés qui menacent l’Alliance des États du Sahel et ils disposent de surcroît d’un abri sûr dans le parc du W.

Des enquêtes communautaires non loin de Gaya attestent que 50% des interrogés assistent régulièrement à des actions des groupes armés non étatiques (GANE) dans leurs communautés. Les groupes créent des liens croissants avec les populations (collecte d’information, approvisionnement, tentatives de médiation dans les conflits pastoraux) et installent des bases arrière : environ 300 combattants du JNIM ont été signalés au nord Bénin et une cellule active de l’EIS mène des activités de part et d’autre de la frontière. Leur présence ouverte au sein des communautés, notamment à Malanville ou Goungoun, suggère une tolérance locale, voire une acceptation de mauvais augure.

On comprend, devant ce faisceau de menaces, les réticences nigériennes. Elles s’opposent à ce que tout recommence comme avant dans cet écosystème favorable aux marchés parallèles des monnaies, des marchandises, de la drogue et des armes.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique