L’Afrique a contracté une dette de marché qu’elle rembourse à un prix de plus en plus élevé, en raison d’une multiplication des acteurs, du poids croissant des prêteurs privés et commerciaux et d’un manque d’harmonisation.

Olivier Vallée

Power Shift Africa et Earth4All, deux ONG militant contre la dette des États et en particulier des pays africains, ont alerté sur la hausse, en 2024, des paiements dus par les débiteurs. Elles avaient saisi les assemblées annuelles de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale pour rappeler que les Africains vivent dans des nations où les seuls intérêts de la dette extérieure pèsent plus lourd que les budgets de la santé, de l’éducation, du logement et du climat.

183% d’augmentation depuis 2010

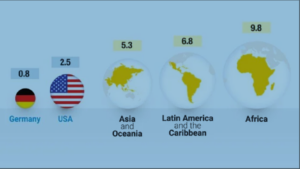

Quelques chiffres et données confirment ce diagnostic : la dette africaine s’est accrue de 183% depuis 2010 et s’élève à 2000 milliards de dollars US. (Source: UN Global Crisis Response Group calculations, based on IMF World Economic Outlook – avril 2023).

Près de 40% de cette dette se concentre sur les pays d’Afrique du Nord. L’Égypte, par exemple, a vu sa dette s’accroître pendant la pandémie avec l’importation de protections, de médicaments, de vaccins et d’équipements de santé. La Russie et l’Ukraine étant les fournisseurs de 75% du blé consommé en Égypte, ce pays a souffert aussi de l’augmentation des coûts de son alimentation.

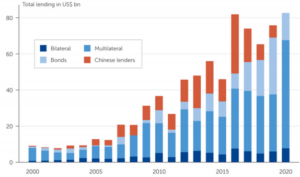

L’autre facteur de l’alourdissement de la charge de la dette tient à la part croissante des emprunts africains auprès de créanciers privés et commerciaux (Source : OECD Global Debt Report 2024: Bond Markets in a High-Debt Environment). Aujourd’hui, 43% de la dette africaine est détenue par des banques et institutions financières extérieures au continent. Cette part privée de la dette se répartit entre 2/3 d’obligations qui circulent sur le marché mondial des capitaux et des crédits chers dispensés principalement par la Chine, le Royaume Uni, les Émirats Arabes Unis et la France.

De nouveaux créanciers publics

La Chine est aussi présente pour 20% parmi les créanciers publics (57% de la dette souveraine africaine), supposés prêter moins cher que les marchés financiers. La France y figure également mais la part de ses financements concessionnels favorables se réduit tandis qu’elle prête davantage à des conditions commerciales. Parmi ceux qui financent l’Afrique sur fonds publics, il faut noter l’importance de nouveaux venus comme l’Arabie saoudite, le Koweït et l’Inde.

Les mutations dans l’origine et les poids respectifs des prêteurs ont une incidence sur le coût annuel de la dette africaine. Le club de Paris, longtemps pivot de la restructuration de la dette, ne rassemble plus qu’une minorité des prêteurs de l’Afrique. La Chine et l’Arabie saoudite préfèrent négocier hors de ce club de créanciers dont elles ne font pas partie. Les réponses bricolées par le G 20 et le FMI pour alléger le service de la dette africaine, à travers ce qu’on appelle le Common Framework, sont insatisfaisantes et insuffisantes. C’est un processus très lent et bureaucratique, en particulier parce qu’il ne traite pas réellement des obligations, titres dont le coût évolue en fonction du marché financier. Les pays comme la Zambie, le Ghana, l’Éthiopie qui ont placé des obligations souveraines ont ainsi vu leurs intérêts sur ces instruments croître de 500%.

Un suivi multilatéral lacunaire

Le Common Framework est plus efficace pour les créanciers publics, car au début de 2024, le Ghana a pu conclure dans ce cadre un schéma (non définitif) pour restructurer 5,4 milliards USD. Le Tchad est le seul pays francophone bénéficiaire, à partir de 2021, du Common Framework mais les négociations ne sont pas achevées. Les créances chinoises et celles des traders pétroliers sont traitées en parallèle.

Le suivi multilatéral de la dette africaine par la Banque mondiale et le FMI est lacunaire. Le Burkina Faso a obtenu une bonne note sur la transparence de sa dette mais sur une base déclarative. Le suivi de la dette des pays africains produit par le FMI et la Banque mondiale est devenu lacunaire et obsolète. Ces deux institutions observent un étrange silence sur les arriérés à leur égard du Niger et du Mali. Outre la pandémie de COVID-19, ces deux États ont subi de lourdes sanctions financières décidées par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest.

Le paysage de la dette africaine se dégrade et se fragmente à l’heure où sa charge alourdit un peu plus le fardeau des habitants du continent.