L’administration de Sciences Po a subi des attaques sur tous les fronts, écartelée entre la mobilisation pro-palestinienne des étudiants qui occupent le très majestueux amphithéâtre Boutmy, le plus emblématique de cette école prestigieuse et la pression du monde politique, dont de nombreux éminents représentants sont passés par la grande école parisienne.

Une enquête de Mateo Gomez

Lors de l’année scolaire qui vient de s’écouler, l’administration de Sciences Po n’aura connu aucun répit. Il faut dire que le timing était particulièrement mauvais. Après une première réponse au 7 octobre très critiquée, qui a pris l’administration au dépourvu, comme décrit dans le volet précédent, la célèbre école s’est retrouvée dans la tourmente après la garde à vue de son directeur, Mathias Vicherat, pour violences conjugales. Ainsi, les blocages qui eurent lieu en décembre 2023 n’eurent rien à voir avec les massacres à Gaza. Certes, le tout premier sit-in pro-palestinien rue Saint Guillaume eut lieu dès le 21 novembre, mais Sciences Po est encore bien loin d’accaparer l’attention nationale, et le mouvement pro-palestinien est loin même d’accaparer l’attention de la communauté de Sciences Po. Priorité à l’affaire Vicherat, qui est, aux yeux de l’administration, beaucoup plus délicate que la question palestinienne. Du moins sur le moment. Un manque de prévoyance qui avait en réalité de quoi la berner : avant la rentrée de janvier, la mobilisation pour la Palestine n’était pas aussi intense que ce qu’elle le serait au printemps.

La déflagration médiatique

C’est à la rentrée, fin janvier, que la contestation s’intensifie. Débarrassés des examens et voyant la situation empirer à Gaza sans perspective de fin, les étudiants se mobilisent. Au début, au cours du mois de février, la mobilisation fait peu de vagues. C’est le mardi 12 mars qu’aura lieu la déflagration médiatique qui plongera réellement l’administration dans la tourmente et qui fera parler de Sciences Po jusqu’au conseil des ministres. Ce matin-là, les étudiants pro-palestiniens occupent l’amphithéâtre Boutmy, le plus grand de l’université, pour y organiser des conférences sur la question palestinienne avec une bonne dose de manifestation, le tout sans demander l’autorisation et sans déclaration préalable, empêchant la tenue d’un cours. Au menu, des conférences sur “la judéité et l’antisionisme”, “l’analyse, la qualification et la définition juridique en Palestine”, “la théorie de la révolution et ses modes d’action”, et plus. L’administration, mécontente, tente de couper les micros et les projecteurs pour disperser la réunion, raidissant les participants. L’atmosphère s’alourdit, notamment avec l’arrivée d’étudiants de l’Union Étudiante Juive de France (UEJF), soupçonnés de vouloir perturber les conférences. C’est à ce moment qu’explose la bombe : l’UEJF rapporte sur X qu’une étudiante se serait fait refuser l’entrée à cause de sa religion, rapportant les mots “ne la laissez pas enter, elle est sioniste !”.

Depuis le 7 octobre, le climat est tendu. Les actes antisémites sont en hausse, et les accusations fusent de plus belle, souvent malhonnêtes et instrumentalisées politiquement. Un acte potentiellement antisémite à Sciences Po attire particulièrement l’attention de la classe politique, vu qu’une partie conséquente de celle-ci est passée par la grande école. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, Christophe Béchu, ministre de la transition écologique, Marc Fesneau, ministre de l’agriculture… La liste s’éternise, de nombreux ministres, ex-ministres, députés et sénateurs sont des anciens de Sciences Po. Sans oublier, bien évidemment, le premier ministre Gabriel Attal, et le président lui-même, Emmanuel Macron. Les réactions fusent. Selon Gérard Larcher, président du Sénat, “Science Po ne peut pas devenir un bunker islamo-gauchiste. L’université, une grande école, ça doit être un lieu de débats, ça doit être un lieu d’expression, de libre opinion.” D’après Aurore Bergé, ministre à l’égalité hommes-femmes, “Ce qui s’est passé a un nom : l’antisémitisme.” Et on en passe. Seule La France Insoumise vient à la défense des manifestants : d’après le député LFI Aymeric Caron, “[les étudiants] ont été injustement accusés d’antisémitisme suite à un incident monté en épingle”.

L’ingérence du gouvernement

Mais le mauvais timing frappe à nouveau, et plonge l’administration de l’université dans le désarroi. Le lendemain, mercredi 13 mars, un mail atterrit dans toutes les boîtes de la communauté Sciences Po : “j’ai décidé […] de démissionner de mes fonctions de directeur”. Mathias Vicherat est soudainement rattrapé par son affaire de violence conjugale, il est renvoyé, avec sa compagne, devant le tribunal correctionnel. Une occasion à ne pas rater pour Gabriel Attal. Le soir même, le premier ministre, dans sa recherche constante du coup de com’ et d’une image d’homme d’action, s’engouffre à travers les portes du 27 rue Saint Guillaume et s’invite inopinément à une réunion du conseil d’administration qui se tenait en urgence cette fin d’après-midi là. Il s’était mis d’accord plus tôt avec Emmanuel Macron lors du conseil des ministres tenu ce jour-là. A ce conseil d’administration, Attal tient des mots très durs : “le poisson pourrit par la tête”, déclare-t-il. Il s’inquiète d’une “dérive liée à une minorité agissante et dangereuse à Sciences Po”, parle d’une éventuelle “reprise en main”, et annonce la saisine du procureur de la République, sous les regards interloqués des membres du conseil.

Peut-être aurait-il dû patienter quelques heures de plus. Il aurait alors pu lire un des nombreux démentis publiés dans la presse le soir même qui expliquaient que l’étudiante de l’UEJF avait en réalité été empêchée d’entrer à cause de soupçons de harcèlement, que la déclaration “ne la laissez pas enter, elle est sioniste !” lui aurait uniquement été rapportée, et que finalement elle était bel et bien entrée dans l’amphithéâtre. La semaine suivante, le 18 mars, c’est les doyens et chercheurs qui envoient un mail agacé à tout le monde, doublé en communiqué de presse. “Aucun responsable politique ne saurait s’arroger le droit de dévaloriser les principes fondamentaux d’indépendance et de liberté académiques”, dénoncent-ils. Côté politique aussi, son passage est critiqué. Le journal Le Monde rapporte le 7 mai les paroles à Gabriel Attal du député socialiste et enseignant à Sciences Po, Jérôme Guedj : “Tu crées un précédent dangereux. C’est un caillou posé vers un État illibéral ! Si un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir, Bardella va débarquer au conseil d’administration des universités et pourra dire : Attal l’a fait.” Trois mois avant l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, il ne croyait pas si bien dire.

Mais le premier ministre n’en a cure. Le 26 mars, Jean Bassères, ex-directeur général de Pôle Emploi, est nommé directeur de Sciences Po par intérim par Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur. Officiellement, la nomination est faite avec l’accord de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), organisme qui assure la gestion de Sciences Po. Mais en réalité tout le monde est d’accord pour se dire que c’est le choix d’Attal.

Les interventions des forces de l’ordre

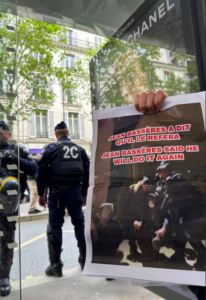

Le calme fragile qui suit ne dure pas : le 17 avril, un sit-in est organisé devant les bureaux de l’administration, et cette dernière lance plusieurs procédures disciplinaires en représailles. La semaine suivante, le 24 avril au soir, un campement s’installe dans un bâtiment annexe de l’université, prenant inspiration des campements à l’Université de Columbia à New York, avec qui Sciences Po a un partenariat resserré. Les étudiants comptent bien y passer la nuit et négocier avec l’administration. Car ils viennent armés de trois demandes précises : l’organisation d’un grand débat avec l’administration, la création d’un groupe de travail pour enquêter sur les liens de l’école avec les universités israéliennes, et la cessation des poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-palestiniens. Non seulement les négociations échouent, mais le directeur par intérim, Jean Bassères, décide avec l’accord du ministère de l’enseignement supérieur d’envoyer la police pour dégager les campeurs. Une première dans l’Histoire de Sciences Po. Mais l’intervention des forces de l’ordre ne fait qu’énerver les organisations étudiantes. “Le fait d’inviter la police à pénétrer pour la première fois dans notre école était une ligne rouge claire qui a été franchie”, déclare le Comité Palestine sur Instagram. Le lendemain (le 25 avril), des étudiants en colère occupent le bâtiment principal pendant la nuit, et le jour d’après (le 26) bloquent l’entrée de ce même bâtiment.

Bassères se voit obligé de s’attabler aux négociations, qui sont rudes. Il promet de suspendre les scolarités et de décaler les examens à l’été. Le Comité Palestine promet des occupations et blocages à répétition. Dehors, une manifestation venue en soutien du blocage se fait prendre en nasse par la police, et la tension monte. D’après les militants sur place, la dispersion violente de l’attroupement a été évitée grâce à l’arrivée de députés de La France Insoumise, qui s’interposèrent eux et leur immunité parlementaire entre les étudiants et les forces de l’ordre pour éviter la violence. Finalement, à l’intérieur, les deux parties arrivent à un accord : l’administration organisera le débat que le Comité demande, et suspendra les procédures disciplinaires liées au sit-in du 17 avril. En échange, le Comité cessera les manifestations disruptives.

Un débat difficile

Le débat se tient le jeudi 2 mai au matin, de dix heures à midi. L’amphithéâtre Boutmy est bondé, des représentants de l’administration, du Comité, des syndicats, des enseignants et des salariés sont là. Les discussions sont houleuses, tout le monde est sur les nerfs. Et surtout, les échanges ne sont pas constructifs. Jean Bassères ne “regrette pas d’avoir appelé la police” et annonce à la presse juste après avoir refusé “la demande d’un groupe de travail pour investiguer nos relations avec les universités […] israéliennes”. De son côté, le Comité Palestine annonce que les manifestations repartiront de plus belle.

L’administration et Jean Bassères sont quelque peu dépassés. Il faut dire que le “wokisme” auquel il s’attendait ne prenait pas du tout la forme qu’il imaginait. Loin des marqueurs habituels qu’on aurait pu voir à la télévision, il se retrouve face à un débat sans issue qui prend toute la place, des militants infatigables, un Comité coriace qui n’hésite pas à faire tanguer le rapport de force, et des divers groupes à l’organisation redoutable. Il n’est pas étonnant que quatre hauts fonctionnaires aient refusé le job avant qu’il accepte. Coincé entre le marteau médiatique et l’enclume militante, il fait également face, dès avril, à une certaine pression financière : la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, décide de suspendre le financement de la région à Sciences Po à hauteur d’un million d’euros “tant que la sécurité et la sérénité ne seront pas rétablies à l’école”. Le mécène David Fitoussi décide de suspendre la bourse au nom de son père qu’il finance. Se sentant attaquée sur tous les fronts, l’administration n’a qu’une carte à jouer : l’appel aux forces de l’ordre. Et elle ne s’en prive pas. Depuis le débat, chaque nouveau blocage est dispersé par la police, qui des fois vient par dizaines et bloque les rues avoisinantes juste pour déloger une vingtaine d’étudiants.

La fin de l’année scolaire, le 15 mai, apporte lentement et difficilement la délivrance. La force contestataire s’amenuise, mais ne disparaît pas, avec notamment des actions menées le 24 mai, ainsi que le 11 et le 14 juin. Mais l’été finit nécessairement par amener une pause. Profitant de l’accalmie, l’administration tente de reprendre l’initiative, en annonçant le renforcement des liens académiques avec la Palestine. “Neuf étudiants palestiniens en échange nous rejoindront à la fin août”, assure Bassères dans un mail. “Nous travaillons par ailleurs à l’accueil, dans les prochains mois, de chercheurs gazaouis dans le cadre du programme PAUSE” et Sciences Po va “participer à plusieurs initiatives très concrètes de soutien aux étudiants gazaouis, comme la mise en place d’un programme de cours en ligne ou encore la mise à disposition des ressources de la bibliothèque.” Des avancées que le Comité n’a pas encore officiellement commentées.

En réalité, le vrai test sera la rentrée, en Septembre. Un nouveau directeur sera nommé, mettant fin à l’intérim Bassères. Agira-t-il différemment ? Les étudiants se mobiliseront-ils à nouveau, et aussi puissamment ? Seul l’avenir le dira.

Les mobilisations à Sciences Po (1), le surgissement d’un « Comité Palestine »