La mascarade procès de l’affaire dite du « complot » impliquant quarante personnes s’était ouvert le mardi 4 marsdans l’atmosphère surchauffée d’une salle d’audience qui peinait à contenir la foule compacte des avocats et des soutiens des accusés qui scandaient « Liberté liberté ! non à la justice aux ordres ! ».

Les avocats présents, sur les quelque trois cents qui se sont proposés pour assurer la défense, ont entamé une épreuve de force avec la Cour pour contesté la décision du tribunal de faire comparaître à distance, depuis la prison, les huit accusés en détention cités à comparaître.

« Nous avons introduit deux recours auprès du Tribunal administratif, a expliqué Dalila Mbarek Msadek, avocate, membre du comité de défense, et sœur de l’un des accusés (Jawher Ben Mbarek). L’un pour contester la décision et l’autre en référé pour en suspendre l’exécution. » L’avocate refuse de croire aux « raisons de sécurité » invoquées pour justifier cette mesure d’exception. « Nos clients ne sont ni terroristes, ni dangereux. Ils n’ont pas de sang sur les mains, ils n’ont jamais porté d’armes. Ils n’accepteront de sortir de prison que la tête haute et aux yeux de tous, pas s’évadant comme des malfrats », a-t-elle insisté. « Nous n’aborderons pas le fond du dossier tant que cette question n’aura pas été réglée avec avec la justice. »

Le 11 avril, deuxième audience du procès

Après plus d’un mois d’interruption aussi inhabituelle qu’incompréhensible, la mascarade de procès a repris le vendredi 11 avril. Dès l’aube, des familles de détenus politiques, figures de l’opposition, militants de la société civile et journalistes se sont rassemblés devant le palais de justice de Tunis pour dénoncer la nature politique du procès. L’accès à la salle d’audience leur a cependant été massivement refusé, à l’exception d’un membre par famille.

Ce filtrage discriminatoire s’est doublé de manœuvres policières visant à intimider les manifestants pacifiques, notamment par un quadrillage renforcé des abords du tribunal et des dispositifs d’empêchement physique de l’entrée.

Des cris se sont élevés pour exiger la transparence du procès, l’annulation des comparutions à distance et la libération des détenus. Ce mouvement de protestation a été soutenu par plusieurs leaders politiques, dont Ahmed Néjib Chebbi, qui a dénoncé la volonté du régime de « terroriser l’opposition » et d’imposer une culture de la peur.Les manifestants ont brandi des photos des détenus, scandé des slogans réclamant un procès équitable, tandis que les avocats ont confirmé leur refus de participer à une audience sans la présence physique des accusés. Les autorités judiciaires ont maintenu le dispositif de comparution à distance décidé dès la première audience du 4 mars.

Entre huis-clos et entraves médiatiques

Les conditions réelles d’accès ont rendu cette audience de fait fermée. Plusieurs journalistes – dont Zied El Heni, Khawla Boukrim, Monia Arfaoui, Lotfi Hajji – ont été empêchés d’y assister.

Les représentants des organisations nationales ont également été tenus à l’écart, tandis que seuls les représentants de chancelleries occidentales ont été autorisés à y assister. Étaient notamment présents des délégués des ambassades de France, d’Allemagne, du Canada, de Belgique, des Pays-Bas et de l’Union européenne. Ce traitement différencié a été largement perçu comme une tentative de contrôle de l’image à l’international tout en muselant les relais locaux critiques.

L’audience a été dominée par le refus des détenus politiques de comparaître à distance depuis leur lieu de détention. Les avocats ont unanimement soutenu que cette méthode viole l’article 141 bis du Code de procédure pénale tunisien, en particulier l’exigence d’un consentement préalable du prévenu, d’une motivation écrite et d’une décision judiciaire individualisée, toutes absentes dans ce dossier.

Cette comparution à distance a été qualifiée de « simulacre de procès » relevant plus d’une opération de communication politique que d’un véritable débat judiciaire.Me Abdelaziz Essid a déclaré à l’AFP : « Nous refusons de plaider dans ces conditions et nous ne voulons pas être les témoins complices de cette parodie. »Me Ayachi Hammami a ajouté : « Par solidarité avec les détenus, nous refusons également d’intervenir à distance. »

Deux des inculpés résidant à l’étranger, en l’occurrence Mohamed Kamel Jendoubi, infatigable défenseur des droits de l’homme, et Ridha Driss, un des théoriciens du printemps arabe qui aurait réussi l’alliage des valeurs démocratiques et islamiques, traduits sans avoir été auditionnés lors des phases d’enquête et d’instruction, ont demandé à être entendus dans cette audience, en tant qu’accusés mais aussi comme témoins, par visioconférence. Ce type de procédure est parfaitement légal si l’intérêt de la justice le justifie, ce qui est le cas.

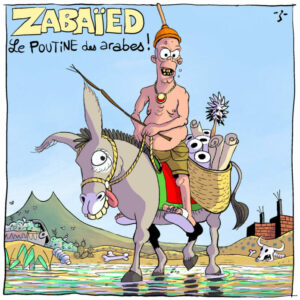

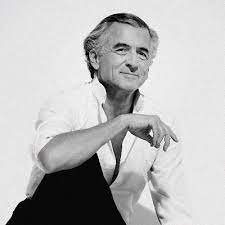

Détail amusant, un seul français figure sur la liste des prévenus. Il s’agit du philosophe et écrivain Bernard Henri Lévy, qui fait l’objet de réquisitions aussi fausses que grotesques dans ce qui ressemble à un procès stalinien. Encore que l’URSS et les pays qui lui étaient inféodés avaient un certain talent pour culpabiliser les accusés, souvent d’anciens communistes, et les contraindre à des aveux forcés qui donnaient à ces audiences totalement fabriquées un certain impac sur les opinions publiques de l’époque. Ce qui n’est pas le cas avec Kaïs Saïed, ce Poutine au petit pied qui n’a apparemment pas le talent de mise en scène d’un Staline ou d’un Poutine..

Grèves de la faim et maltraitance

Un autre moment marquant de cette audience fut la déclaration de Me Dalila Msadek indiquant que cinq détenus à Mornaguia, à savoir Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj, Khayem Turki, Issam Chebbi et Abdelhamid Jelassi, ainsi que Jaouhar Ben Mbarek à Belli (Nabeul), sont en grève de la faim – ce dernier depuis plus de 13 jours – pour protester contre la comparution à distance et l’interdiction de s’exprimer devant leurs juges.

Cette grève de la faim est l’expression ultime de la volonté d’être entendus dans un procès où le pouvoir tente d’étouffer toute voix dissonante. Elle est aussi un cri d’alarme face à des conditions de détention inhumaines.

L’instruction du dossier repose sur des témoignages anonymes, des accusations sans preuves matérielles, des interpellations spectaculaires sans mandat et une absence totale de contre-interrogatoire des témoins-clés. L’ancien juge d’instruction, désormais en fuite, et le chef de la police judiciaire, aujourd’hui incarcéré, illustrent la fragilité institutionnelle de l’affaire.

La composition même du tribunal est jugée illégale et inconstitutionnelle. En effet, la chambre criminelle en charge du dossier a été constituée par simple note administrative émise par la ministre de la Justice, en contradiction manifeste avec les dispositions du décret-loi n° 11-2022 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, qui stipule que les juges doivent être désignés selon des mécanismes indépendants garantissant l’impartialité de la justice.

La défense a ainsi mis en cause la légitimité de l’ensemble du bureau du tribunal, composé des magistrats suivants : Lassâd Chamakhi (président), Moez El Gharbi, Ahmed Barhoumi, Fatma Boukattaya, Afef Betaïeb.

La défense et les experts ont dénoncé publiquement cette composition, affirmant devant la cour que ses décisions seront sans valeur et que cette mascarade judiciaire sera inévitablement corrigée une fois la légalité restaurée.

Maitre Bassam Trifi a déclaré : « On ne peut pas qualifier ce procès de procès équitable. Il comporte de nombreuses irrégularités… Des citoyens, des représentants de la société civile, des journalistes et les familles des accusés ont été empêchés d’assister à l’audience. Or, la publicité des débats est un pilier fondamental et essentiel du procès équitable. Les avocats ont respecté le tribunal, mais le tribunal ne nous a pas respectés, car il nous est demandé de plaider alors que nos clients ne sont pas présents dans la salle ».

Et d’ajouter: « C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas entrer dans le fond de l’affaire tant que les accusés ne seront pas physiquement présents à l’audience. »

Tous des terroristes

Comme l’ont souligné plusieurs avocats et observateurs, l’objectif de ce procès n’est pas de juger des crimes réels, mais de criminaliser l’opposition politique. Les accusations de « complot », « terrorisme », ou « atteinte à la sécurité de l’État » visent des figures démocratiques connues pour leur attachement à l’action politique pacifique : avocats, syndicalistes, universitaires, anciens ministres, journalistes.

Kaïs Saïed, en qualifiant publiquement les accusés de « terroristes » et en affirmant que « quiconque les acquitte est leur complice », a miné d’avance toute présomption d’innocence et toute possibilité d’un procès équitable.

Le président accuse également certains d’entre eux de « collusion avec des diplomates étrangers », des contacts que la défense qualifie de parfaitement normaux dans le cadre du travail politique et associatif.

Tunisie, Mondafrique décrypte le rapport d’instruction du procès pour complot qui débute le 4 mars