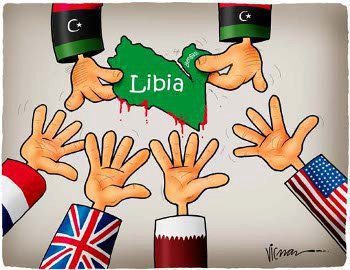

Il est impossible de comprendre la crise libyenne ou d’évaluer les chances de succès de la conférence Berlin III sans une analyse fine du maillage complexe et contradictoire des intérêts des puissances internationales impliquées. Le conflit en Libye s’est transformé d’une guerre civile en un champ de bataille par procuration, puis en une sorte de « marché géopolitique » où les puissances étrangères négocient entre elles et avec les acteurs libyens pour protéger et étendre leur influence.

Les grandes puissances : États-Unis et Russie

- États-Unis: Après une période de relatif désengagement, Washington est revenu en force sur le dossier libyen. Ses motivations sont multiples :

- Garantir la stabilité des approvisionnements énergétiques vers l’Europe (surtout après la crise du gaz russe).

- Contrer l’influence grandissante de la Russie en Afrique.

- Empêcher que la Libye ne devienne un sanctuaire pour les groupes terroristes.

Washington soutient fermement le processus mené par l’ONU et semble être la force motrice derrière la pression pour des élections et une nouvelle feuille de route politique.

- Russie: Principal soutien du maréchal Khalifa Haftar et des factions politiques et militaires de l’Est, Moscou maintient une présence militaire significative. Ses objectifs :

- Sécuriser un point d’appui stratégique en Méditerranée centrale et en Afrique du Nord, incluant l’accès à des ports et bases aériennes.

Bien que participant formellement au processus de Berlin, la Russie a souvent joué un rôle obstructif : abstentions sur des résolutions clés au Conseil de sécurité, doutes sur l’efficacité du dialogue… autant de manœuvres pour préserver son influence et ses investissements dans l’Est.

- Sécuriser un point d’appui stratégique en Méditerranée centrale et en Afrique du Nord, incluant l’accès à des ports et bases aériennes.

Les puissances régionales : Turquie, Égypte et Émirats arabes unis

- Égypte et Émirats arabes unis: Principaux parrains de Haftar et du gouvernement de l’Est. Leurs motivations sont :

- Idéologiques: Opposition aux courants islamistes en Tripolitaine.

- Stratégiques: Sécuriser la frontière occidentale de l’Égypte et contenir l’influence des Frères musulmans.

Les deux pays ont fourni un soutien militaire, financier et politique massif au camp oriental pendant des années.

- Turquie: Alliée clé du gouvernement de Tripoli, Ankara a déployé des troupes et des drones, en échange d’accords économiques et énergétiques. Son objectif :

- Affirmer son statut de puissance méditerranéenne.

- Contrer l’influence égyptienne et émiratie.

L’Europe : Une maison divisée

- Allemagne: En tant qu’hôte et facilitateur du processus, Berlin cherche à jouer les « médiateurs neutres ». Ses priorités :

- Stabiliser la région pour réduire les flux migratoires irréguliers.

- Éviter un vide sécuritaire aux portes de l’Europe.

- France et Italie: Aux intérêts économiques et énergétiques historiques en Libye, elles ont souvent adopté des politiques divergentes :

- La France a traditionnellement soutenu Haftar.

- L’Italie a appuyé les gouvernements de Tripoli.

Ces divisions ont empêché l’émergence d’une position européenne unie, laissant le champ libre à la Russie et à la Turquie.

Les scénarios possibles

À la lumière de l’analyse du contexte interne complexe, des échecs historiques du processus de Berlin et de l’enchevêtrement des intérêts internationaux, trois scénarios principaux se dessinent pour l’avenir de la Libye après la conférence.

Scénario 1 : La percée

- Description:

- Le forum parvient à un consensus réel entre acteurs libyens et internationaux sur une feuille de route électorale détaillée.

- Un gouvernement transitionnel unifié et neutre est formé via le « Comité des 60 », bénéficiant d’un soutien unanime.

- Adoption d’un calendrier contrôlé pour le retrait des forces étrangères et mercenaires.

- Conditions de réussite:

- Unité rare parmi les membres permanents du Conseil de sécurité (notamment USA-Russie).

- Menaces crédibles de sanctions coordonnées contre les obstructeurs.

- Volonté inédite des dirigeants libyens actuels à quitter le pouvoir.

- Indicateurs clés:

- Un communiqué final précis avec des échéances et mécanismes d’exécution clairs.

- Une résolution rapide du Conseil de sécurité approuvant ce texte à l’unanimité sans abstention.

Scénario 2 : Progrès graduel/Gestion de l’impasse

- Description:

- La conférence réaffirme l’engagement pour des élections et la paix, sans résoudre les divergences constitutionnelles.

- Progrès limités possibles :

- Volet économique: Accord temporaire sur la transparence budgétaire.

- Volet sécuritaire: Mesures de confiance entre factions militaires.

- Le Comité des 60est évoqué mais son implémentation échoue face aux résistances institutionnelles.

- Statu quo maintenu avec un risque réduit de guerre ouverte.

- Facteurs déclencheurs:

- Volonté internationale d’éviter l’explosion sans imposer de solution radicale.

- Consentement des acteurs libyens à des concessions cosmétiques préservant leurs privilèges.

- Indicateurs clés:

- Un communiqué final diplomatiquement correct mais dépourvu de mesures contraignantes.

- Poursuite des querelles sur la légitimité du GUN et de la Chambre des représentants.

Scénario 3 : Effondrement et escalade

Description :

- Échec cuisant de la conférence avec désaccords publics.

- Rejet ouvert du Comité des 60par des acteurs clés (ex: Chambre des représentants).

- Effondrement du cessez-le-feu et reprise des combats locaux ou généralisés.

- Facteurs déclencheurs:

- Fracture majeure entre parrains internationaux (USA vs Russie).

- Initiative militaire préemptive d’une faction libyenne pour torpiller les négociations.

- Indicateurs clés:

- Condamnation publique des conclusions par Aguila Saleh ou Dbeibah.

- Escalade rapide des affrontements à Tripoli ou autour des sites pétroliers.

Gagner du temps

La version « gestion de l’impasse » (Scénario 2) reste la trajectoire la plus plausible, car :

- L’intérêt international a muté de la « résolution » vers le « confinement » du conflit.

- Le coût d’une solution réelle(ex: forcer la Russie/la Turquie à abandonner leurs gains) est prohibitif.

- Le coût d’un effondrement total(perturbations énergétiques, migration massive, résurgence jihadiste) est inacceptable.