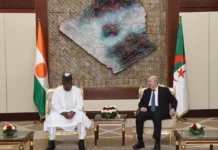

« C’est une grande affaire », lance tout sourire Donald Trump, le 27 juin à la Maison Blanche, lors de la signature d’un accord de paix entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. En assurant que les deux pays vont enfin « connaître la paix », le président américain se félicite alors d’avoir rapproché deux ennemis historiques, même si ces derniers s’étaient rencontrés une première fois à Doha le 18 mars dernier grâce aux bons offices de l’Émir du Qatar (voir l’image ci dessus).

Mais derrière l’enthousiasme de Trump, l’accord de Washington censé tourner la page de trois décennies de conflits dans les Grands Lacs, se heurte aux réalités du terrain.

Tom SCHNEIDER, analyste

Paul Kagame et Felix Tshisekedi à Kigali, le 25 mars 2019

L’est de la RDC reste occupé par le M23, groupe armé soutenu par Kigali, et les conditions humanitaires des populations civiles restent alarmantes. L’accord de Washington, qui comporte aussi un volet économique aligné sur les intérêts américains, suscite de nombreuses réserves. Jugé flou et incomplet, il apparaît largement tributaire des négociations en cours à Doha entre le gouvernement congolais et représentants du M23.

Du processus de Luanda à la médiation américaine : un long parcours diplomatique

Le 15 décembre 2024, le sommet de Luanda, initié sous médiation angolaise pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, est annulé en raison de l’absence du président Paul Kagame. Ce dernier a estimé que la rencontre avait perdu sa pertinence, après le refus de Kinshasa, la veille, d’engager un dialogue direct avec le M23. Cet échec a fragilisé les efforts diplomatiques angolais, tandis que les tensions se sont accrues, culminant avec la prise de Goma par le M23 soutenu par plus de 6,000 soldats rwandais de la RDF[1] le 27 janvier 2025.

À la suite de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 18 mars 2025 à Doha, le président angolais João Lourenço, engagé dans la médiation depuis juillet 2022, annonce la fin de son rôle de facilitateur. Le Qatar, qui entretient de bonnes relations avec la RDC et le Rwanda et dispose d’importants investissements dans la région, s’impose alors comme le médiateur, à la surprise générale. L’émir parvient à arracher un accord de principe de cessation des hostilités, destiné à contenir l’avancée du M23, qui contrôle une large partie de l’est congolais depuis la prise de Goma, capitale du Nord-Kivu. Malgré cette avancée diplomatique, les lignes de front restent gelées, sans évolution notable sur le terrain.

L’initiative qatarie s’inscrit désormais dans un paysage diplomatique mouvant, marqué par l’entrée en scène de l’administration Trump, désireuse de contribuer à la résolution de la crise en RDC tout en promouvant ses intérêts économiques dans la région. En février, Tshisekedi avait déjà sollicité un appui sécuritaire des États-Unis, en échange d’un accès privilégié aux minerais stratégiques du pays. Massad Boulos entre alors en scène. Quelques jours après sa nomination comme conseiller spécial pour l’Afrique au sein du Département d’Etat américain, Boulos- qui est aussi le beau-père de la fille du président américain- entreprend une tournée dans les Grands Lacs, illustrant l’intérêt croissant de Washington pour cette région stratégique dans l’approvisionnement mondial de minerais rares. L’un des objectifs de ces efforts diplomatiques américains, entrepris avec une incontestable célérité, est de faire de Trump un artisan de la paix tout en affirmant clairement ses ambitions économiques dans la région.

Ces initiatives s’inscrivent en parallèle de celles de l’Union africaine (UA), qui a nommé en avril le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur dans le dossier RDC–Rwanda. L’UA a structuré son approche autour d’un panel de cinq co-facilitateurs, tous anciens chefs d’État africains, chargés de porter une solution diplomatique africaine à la crise. Cependant, cette médiation peine à s’imposer, fragilisée par la multiplication des initiatives concurrentes, un manque de cohésion entre les facilitateurs, des difficultés d’articulation avec la diplomatie togolaise, ainsi que par l’absence de capacités et de mécanismes de pression réels sur les parties prenantes et la défiance persistante de Kigali depuis son retrait du processus de Luanda.

Un accord jugé incomplet

L’accord de Washington a été salué comme « historique » par les parties signataires et comme une avancée majeure vers le retour de la paix. Le document, relativement concis, souligne clairement que les opérations militaires constituent un volet essentiel des engagements réciproques. L’accord place en son cœur un double volet militaire : la neutralisation des FDLR[2] par les FARDC (forces congolaises) et la levée des positions défensives rwandaises, ainsi que l’on nomme pudiquement le déploiement de troupes et des équipements de la RDF sur le sol congolais. L’accord prévoit également la mise en place d’un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la création, d’ici la mi-août, d’un comité de suivi multilatéral. Celui-ci devra vérifier la mise en œuvre des engagements, avec le soutien de l’UA, des États-Unis et du Qatar. Le texte comprend aussi un volet économique, dévoilant au grand jour les intérêts de l’administration Trump. Il prévoit de renforcer la coopération régionale en matière de commerce, notamment dans le secteur minier. Les deux voisins sont invités à coopérer dans le commerce minier, en partenariat avec le gouvernement et les investisseurs américains.

Pour l’opposition congolaise, l’accord de Washington s’apparente à un revers. Celui-ci ne fait aucune mention explicite du M23, ni du soutien que lui accorde Kigali, pas plus qu’il ne reconnaît la violation du territoire congolais par les forces armées rwandaises. S’il propose un cadre structuré, avec un calendrier de retrait des troupes rwandaises sur 90 jours et des conditions comme la neutralisation des FDLR, certains y voient un compromis qui, sous couvert de pragmatisme, pourrait être interprété comme un affaiblissement de la position exprimée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l’ONU. Adoptée en février 2025, elle exigeait un retrait « immédiat et inconditionnel » des forces rwandaises du territoire congolais.

L’aspect économique de l’accord soulève des préoccupations majeures. Le cadre d’intégration bilatérale prévoit une coopération accrue entre la RDC et le Rwanda dans des domaines stratégiques tels que la gestion conjointe des ressources du lac Kivu, la valorisation des minerais via des chaînes de valeur « de la mine au métal transformé », ainsi que des projets de développement hydroélectrique. Toutefois, cette orientation vers une industrialisation transfrontalière, souvent située au Rwanda, fait craindre que les ressources congolaises continuent à être extraites dans une relative opacité, sans bénéfices clairs pour les populations locales. Cette logique de co-développement économique, incluant des investissements potentiels des États-Unis, alimente les critiques de certaines figures politiques congolaises, à l’image de Denis Mukwege, qui dénonce un « bradage de la souveraineté congolaise » au profit d’un partenaire accusé d’agression militaire non sanctionnée.

Quelle suite à l’accord de Washington ?

À la suite de la signature de l’accord, les deux priorités qui se dessinent selon les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais sont la neutralisation des FDLR et la levée des dispositifs défensifs du Rwanda. Le schéma opérationnel, ou « concept des opérations » (Conops) de ce double objectif avait été signé le 31 octobre 2024 dans le cadre du processus de Luanda, qui prévoyait une mise en œuvre de ces mesures dans un délai de trois mois. Comme lors de ce processus de Luanda, un certain flou demeure cependant sur la séquence des engagements, chaque partie semblant conditionner ses actes à ceux de l’autre. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, s’est montré catégorique, affirmant sans détour que l’éradication des FDLR constituait, selon Kigali, une condition sine qua non à tout retrait de ses mesures défensives. Ce à quoi son homologue congolaise a immédiatement réagi, en insistant sur la concomitance des actions.

Il y a un risque que l’impasse ne perdure, suite aux regains de tensions militaires dans le Walikale, le Sud-Kivu ainsi qu’au Nord-Kivu. Les avancées sur le terrain dépendent maintenant largement des pourparlers engagés à Doha, processus parallèle et complémentaire destiné à rétablir un cadre de dialogue entre la RDC et le M23. Les délégués du M23 avaient en effet quitté les discussions le 23 avril arguant que les représentants congolais n’avaient aucun mandat décisionnel ; ces derniers avaient à leur tour jugeant les préalables du M23, pudiquement appelés « mesures de confiance », « inacceptables ».

Cependant si l’accord de Washington a offert à Félix Tshisekedi une vitrine diplomatique, le président congolais n’a pas encore renoncé à l’option militaire pour sortir de l’impasse sécuritaire et défendre les localités pas encore tombées aux mains de la rébellion. Les FARDC, tout en restant actifs sur le front Nord et Sud de Goma, ont renforcé leur capacité de surveillance et de frappe en se dotant de quatre drones turcs Bayraktar TB2 et en négociant l’acquisition de trois drones d’attaque chinois auprès du fabricant CATIC. A Uvira dans le Sud-Kivu, les troupes des FARDC se déploient en nombre pour défendre la localité stratégique face à la pression du M23.

De son côté le groupe armé a considérablement renforcé ses effectifs depuis son offensive éclair sur Goma, en intégrant plusieurs milliers de recrues, principalement issues des FARDC démobilisés, des Wazalendos et de la population civile. Selon le rapport de juillet du Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC, les nouveaux membres ont ensuite suivi une courte formation militaire au camp de Rumangabo (Nord-Kivu) avant leur mobilisation sur les terrains d’affrontement.

En tant que partenaires indissociables des équilibres régionaux, l’Ouganda et le Burundi sont concernés par la crise à l’est de la RDC et par les dynamiques sécuritaires des Grands Lacs. Pourtant, ces acteurs régionaux ont été écartés des discussions alors qu’ils continuent d’être engagés dans le conflit. Au Sud-Kivu, l’armée burundaise continue d’appuyer les opérations des FARDC dans un contexte diplomatique tendu entre le Burundi et le Rwanda, chacun s’accusant d’alimenter l’instabilité régionale. L’Ouganda n’a également pas été consulté alors que son appui au M23 a été documenté par le Groupe d’Experts des Nations Unies et que son armée, l’UDPF, s’est déployée graduellement aux cotés des FARDC dans l’Ituri pour contrer la menace des groupes armés opérant le long de la frontière ougandaise. Kampala vient également de signer un protocole avec Kinshasa pour étendre ses opérations à une plus grande échelle et plus longtemps dans l’est du Congo. L’est de la RDC parait ainsi partagé selon les intérêts de chacun, désirant protéger ses intérêts et préserver sa zone d’influence.

L’accord de Washington a servi de prélude au processus de Doha, en instaurant un cadre bilatéral propice à l’ouverture de discussions directes entre Kinshasa et l‘AFC/M23. Le 19 juillet 2025, une déclaration de principes a été signée à Doha, sous l’égide des autorités qatariennes et avec le soutien d’acteurs internationaux. Ce texte, qui engage les parties à un cessez-le-feu permanent, à l’interdiction des discours haineux, et à des négociations formelles prévues au plus tard le 8 août, constitue une avancée notable sur le plan diplomatique. Le texte prévoit le retrait du M23 des zones occupées et le rétablissement de l’autorité de l’État dans l’est. Toutefois, la déclaration reste floue, se bornant à rappeler la nécessité de restaurer l’autorité gouvernementale sur l’ensemble du territoire, tout en renvoyant la définition des modalités et des délais à un accord global à venir en août. Cette imprécision alimente une guerre d’interprétations : Kinshasa y voit la réaffirmation de sa légitimité institutionnelle, tandis que le M23, soutenu par le Rwanda, revendique une souveraineté de fait au nom des populations locales. Ce malentendu pourrait compromettre les négociations à venir. D’autant plus que, malgré l’engagement écrit, plusieurs violations du cessez-le-feu ont déjà été signalées ces derniers jours, illustrant la fragilité de la dynamique enclenchée.

Accord historique ou simple effet d’annonce ?

La déclaration des principes de Doha, prolongement de l’accord de Washington, est un signal diplomatique fort. Il fixe les grandes lignes d’un processus de paix à venir, mais sans détailler les mesures concrètes à mettre en œuvre. Le processus doit, en théorie, aboutir à un accord global d’ici au 17 août 2025. Mais cette approche par étapes, censée instaurer la confiance, donne surtout le sentiment que la paix se dilue dans une succession de textes aux effets limités. Le désaccord sur la notion même de « souveraineté » – revendiquée par Kinshasa comme à restaurer, et par le M23 comme acquise – fragilise davantage le processus.

Sur le terrain, les violations du cessez-le-feu se multiplient, et l’insécurité persiste : depuis janvier, plus de 400 000 personnes ont été déplacées dans l’est du pays, selon l’OCHA.

[1] Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of Congo (DRC), UN Group of Experts, July 2025, para. 36 and Annex 8

[2] Un mouvement fondé par d’anciens génocidaires hutus rwandais basé dans l’est de la RDC avec qui l’armée congolaise collabore dans la lutte face au M23.

L’affrontement fratricide entre le Congo et le Rwanda