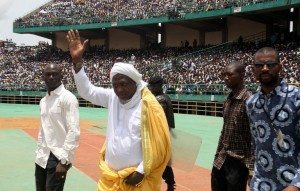

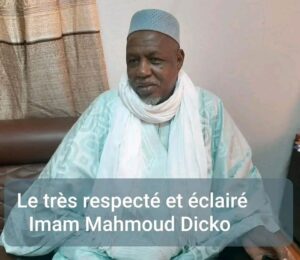

Figure religieuse et politique du Mali contemporain capable de réunir 50000 fidèles dans le grand stade de Bamako, l’imam Mahmoud Dicko, dont le journaliste Mohamed AG Ahmedoua dresse le portrait pour Mondafrique, a traversé tous les régimes et surmonté toutes les crises, du code de la famille auquel il s’opposait en 2009 au putsch militaire d’Assimi Goïta qu’il a rallié dans un premier temps avant de s’en éloigner. Exilé désormais en Algérie, cette personnalité malienne charismatique cultive de nombreux réseaux aussi bien parmi les touaregs que chez les djihadistes armés, auprès de certains responsables de l’armée ou encore au sein des services algériens ou séoudiens.

On a beaucoup prêté à l’imam Dicko, qui serait à la fois un faiseur de roi, un fin politique ou encore un stratège avisé. Cette réputation qui n’est pas usurpée, est à la fois une force en faisant de lui un intermédiaire incontournable pour toute résolution de la crise malienne, mais aussi une faiblesse en l’obligeant à naviguer en eaux troubles.

« On ne sort de l’ambiguité qu’à son détriment », estimait le cardinal de Retz. Tel est sans doute le vrai défi que rencontre désormais l’imam Mahmoud Dicko s’il veut retrouverla place centrale qu’il mérite sans doute sur l’échiquier politique malien.

Nicolas Beau, directeur de Mondafrique

À bientôt 70 ans, Mahmoud Dicko est l’un de ces hommes dont le destin épouse l’histoire récente du Mali. Né à Atta, un village de l’arrondissement de Tonka, dans le cercle de Goundam (région de Tombouctou), cet figure centrale de l’Islam malien longtemps proche des séoudiens ,se définit comme un religieux “à cheval entre la confrérie des Frères musulmans et la Tijania de Cheikh Ahmadou Bamba de Touba”, dont il revendique la filiation spirituelle avec fierté.

Théologien formé dans les écoles coraniques du Sahel et dans la rigueur des cercles islamiques arabes, l’imam Dicko a longtemps incarné une voix d’équilibre entre les traditions maliennes et la modernité religieuse importée. Cette double appartenance fera de lui, au fil des décennies, un médiateur national autant qu’un symbole de résistance morale.

Du Code de la famille à l’émergence politique

L’Imam Dicko fut longtemps capable de rassembler 50000 musulmans dans le grand stade de Bamako. Son ascension publique débute au milieu des années 2000, lorsqu’il préside pendant plus de dix ans le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM). Sous le régime d’Amadou Toumani Touré (ATT), il s’oppose fermement au projet de loi sur le code de la famille, jugé trop favorable aux femmes et contraire, selon lui, “aux valeurs civilisationnelles et religieuses du Mali”.

Ce combat, qui mobilisa les mosquées et les rues de Bamako, propulsa Dicko au rang d’acteur politique incontournable. Déjà en 1992, lors d’une rencontre nationale à Mopti réunissant ATT, les groupes armés et les forces vives, il avait récité une Fathiha d’ouverture, marquant symboliquement l’entrée des religieux dans l’espace politique malien.

Médiateur au cœur des tempêtes

L’imam Dicko : Une république islamique au Mali?

En 2012, lors du coup d’État mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo, Dicko joue un rôle de médiateur pour la libération des membres du gouvernement arrêtés par la junte avec lequel il entretient des relations ambigues.

Quelques mois plus tard et lorsque le nord du Mali tombe entre les mains des Touaregs du MNLA et des islamistes d’AQMI, d’Ansar Dine et du MUJAO, l’Iama deviendra le seul interlocuteur crédible capable de négocier avec ces groupes. C’est le moment où il multiplie les rencontres avec les tenants de l’autonomie de l’Azawad, voire de son indépendance, tes que Iyad AG Ghali, Oumar Ould Hamaha, Moctar Bel Moctar, Adnane Abou Walid al-Sahraoui, Sultane Badi ou Hamada Ould Khayrou.

Selon plusieurs sources, ces démarches ont permis la libération de nombreux militaires détenus, parmi lesquels un certain Assimi Goïta, aujourd’hui chef de la junte.

La rupture avec IBK

En 2013, l’imam Dicko mobilise ses fidèles pour soutenir la campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), soutenu par la France, qu’il contribue à faire élire après l’avoir discrètement appuyé depuis une dizaine d’années. Étrange alliance entre l’ami de François Hollande, membre de l’Internationale socialiste, et un religieux soutenu par les Séoudiens et hostile à une laicité à la française. Très vite cependant, la la désillusion s’installe entre le Président et l’Imam. Dicko reproche à IBK d’avoir trahi ses promesses et d’avoir laissé prospérer la corruption et le népotisme.

Lors de la campagne de 2018, il se détourne du président sortant et prône un sursaut moral. La crise politique s’aggrave, et en juin 2020, il devient la figure morale du mouvement M5-RFP, qui regroupe Choguel Kokala Maïga, Mountaga Tall, Oumar Mariko et d’autres figures historiques de la démocratie malienne. Ensemble, ils réclament la démission d’IBK, affaibli par la maladie et le poids de son entourage familial, notamment son fils Karim Keïta.

L’ombre d’Assimi Goïta

Le 18 août 2020, un groupe de cinq colonels inconnus du public malien dirigé par Assimi Goïta renverse IBK. L’imam Dicko, prudent, refuse de cautionner la junte qu’il estime en train de détourner une lutte populaire. Il conseille au jeune colonel d’organiser rapidement des élections et le met en garde : “S’il s’entête à diriger le Mali en putschiste, cela mènera à l’isolement du pays.”

Mais dès mai 2021, Choguel Kokala Maïga – son ancien allié du M5-RFP – est nommé Premier ministre par la junte. Opportuniste, il se retourne contre son mentor. Les relations se dégradent rapidement, et les autorités militaires interdisent les rassemblements de ses partisans. Lorsque ses fidèles l’accueillent à l’aéroport de Bamako, les forces de l’ordre les gazent, sur ordre du pouvoir.

La voix de l’exil

Face à la dérive autoritaire, l’imam Dicko crée en 2021 le Centre pour la paix au Mali et au Sahel, plateforme de dialogue qui reçoit la visite de presque tous les ambassadeurs accrédités à Bamako : Américains, Français, Algériens, Britanniques, Suédois, Nigérians…

Deux ans plus tard, il devient membre permanent de la Ligue islamique mondiale et quitte le Mali, à qui la junte a retiré son passeport diplomatique.

En décembre 2023, il est invité à Alger pour l’inauguration de la plus grande mosquée d’Afrique, où il rencontre le président Abdelmadjid Tebboune. Ce geste, perçu à Bamako comme une “provocation”, déclenche une nouvelle crispation diplomatique entre le Mali et l’Algérie.

Le Mali en crise

Depuis son exil à Alger, Dicko observe à distance la dégradation du Mali. La situation qu’il redoutait se réalise de l’échec sécuritaire à la pénurie de carburant ou à l’expansion jihadiste. Les mercenaires russes de Wagner, rebaptisés Africa Corps, coûteraint 10 000 dollars par mois chacun, sans parvenir à endiguer la menace. Les convois de carburant venus de Côte d’Ivoire, du Sénégal et de Guinée sont attaqués, brûlés. Les villes du sud sont paralysées. Les jihadistes du JNIM, désormais visibles jusque dans la périphérie de Bamako, imposent leurs lois : port du voile intégral, ségrégation des sexes et lapidations publiques.

Sur les réseaux sociaux, de jeunes voix maliennes s’élèvent pour lui rendre hommage. Le vidéaste Del Fro, figure de la diaspora à Paris, salue “le courage et la dignité” d’un imam qui “a préféré l’exil à la soumission”. Selon lui, Mahmoud Dicko reste “une conscience nationale, au-dessus des calculs politiques”. Il rappelle que l’imam avait toujours prôné le dialogue avec les djihadistes du JNIM, non par faiblesse, mais parce qu’il avait compris “qu’avant d’être des jihadistes, ces hommes sont des Maliens”.

Del Fro appelle même Dicko à “parler à nouveau au peuple malien, à guider la nation dans l’incertitude”, convaincu que seule sa voix peut aujourd’hui rassembler au-delà des clivages et redonner un cap moral au Mali.

Mahmoud Dicko, le dernier médiateur possible ?

Selon une source politique proche de lui, “le jour où le Mali retombera sous la coupe des islamistes radicaux, Mahmoud Dicko pourrait redevenir le médiateur entre Maliens et entre le Mali et ses voisins”, affirment certains de ses proches. Une offre dee service? Les mêmes d’ajouter: « Son retour marquerait le début de la fin de l’isolement diplomatique du pays”.

En exil à Alger, l’Imam reste discret, mais ses messages continuent de circuler : “Le pouvoir actuel n’a ni vision, ni boussole.” Lui possède les deux, une vision de la société empreinte de justice sociale et d’un islamisme tempéré; une boussole politique teintée d’autorité et d’opportunisme.