Sous couvert de “procédure constitutionnelle”, Madagascar vient, à son tour, de basculer dans une zone d’ambiguïté institutionnelle qui n’a rien d’anodin. Un nouveau coup porté à la démocratie africaine?

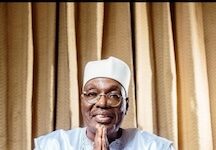

Mohamed AG Ahmedou, spécialiste des dynamiques politiques et sécuritaires sahélo-sahariennes

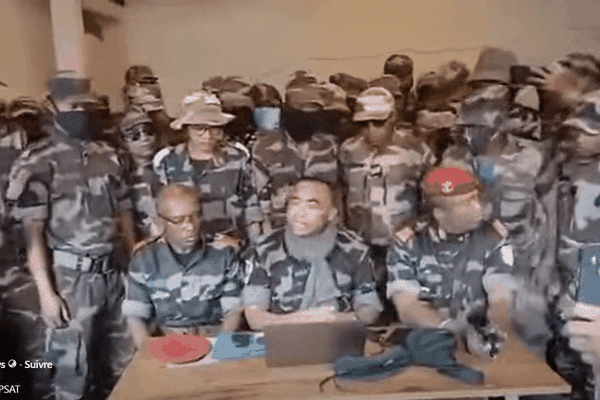

Le 14 octobre 2025, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a constaté la vacance du pouvoir du président Andry Rajoelina et confié, à titre “provisoire”, les fonctions présidentielles à un collège militaire dirigé par le colonel Michaël Randrianirina.

Officiellement, il ne s’agirait pas d’un coup d’État. Juridiquement, la HCC invoque le respect de la lettre constitutionnelle.

Politiquement, c’est une rupture nette avec l’ordre démocratique.

Le plus inquiétant est survenu quelques jours plus tard : la même HCC, qui avait légitimé la transition, a été purement et simplement dissoute par le nouveau pouvoir militaire.

Un geste autoritaire qui enlève tout vernis institutionnel à ce qu’il faut désormais nommer par son nom : un coup d’État militaire maquillé en procédure républicaine.

Le droit, langage du coup d’État

Cette dissolution de la HCC révèle une logique bien connue sur le continent : celle de l’usage stratégique du droit pour justifier l’arbitraire.

À Madagascar comme ailleurs, les institutions constitutionnelles sont convoquées, manipulées, puis éliminées une fois leur rôle de légitimation accompli.

Ce scénario rappelle tristement les dérives du Mali en 2020. À Bamako, une partie de la classe politique et de la société civile, rassemblée au sein du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), avait mobilisé des foules immenses contre le régime démocratique du président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de la “justice sociale” et de la “bonne gouvernance”.

Mais cette colère populaire, légitime dans ses fondements, a été confisquée par les colonels putschistes menés par Assimi Goïta.

Sous prétexte de “corriger les erreurs du passé”, les militaires ont pris le pouvoir, renversé l’ordre constitutionnel et plongé le Mali dans une impasse sans précédent.

Cinq ans plus tard, le pays vit sous une chape de plomb : isolement diplomatique, effondrement économique, répression politique, et une insécurité qui s’aggrave de jour en jour.

Ce qui était présenté comme une “libération” s’est transformé en captation brutale de la souveraineté populaire.

Le piège de la “continuité de l’État”

Madagascar emprunte aujourd’hui la même pente glissante.

En prétendant “assurer la continuité de l’État”, le collège militaire malgache a en réalité suspendu la légitimité civique et neutralisé l’organe constitutionnel suprême.

Sous ce prétexte, l’armée s’érige en arbitre du destin national.

Cette mécanique politique repose sur un sophisme dangereux : celui selon lequel la stabilité vaut mieux que la démocratie.

Or, l’expérience malienne, comme celles du Niger et du Burkina Faso, montre que les régimes militaires ne stabilisent jamais — ils bloquent, figent, paralysent.

Ils confondent discipline et gouvernance, hiérarchie et légitimité, obéissance et responsabilité.

La militarisation du pouvoir

Depuis 2020, plus d’une dizaine de pays africains ont connu des ruptures de l’ordre constitutionnel.

Derrière les uniformes, les drapeaux et les slogans de “refondation”, se cache une vérité brutale : le retour du politique sous la botte militaire.

Cette militarisation de l’État, soutenue parfois par des segments naïfs ou opportunistes de la société civile, traduit une crise de confiance dans la démocratie, et une fatigue intellectuelle des élites face à la complexité du pouvoir civil.

Mais l’histoire enseigne que chaque coup d’État, même “populaire” ou “juridique”, repousse l’Afrique de plusieurs décennies dans son apprentissage démocratique.

L’armée ne peut être un instrument de refondation : elle n’a pas vocation à diriger, mais à protéger.

Pour une renaissance civique africaine

Madagascar et le Mali partagent désormais le même drame : celui d’avoir cru que la justice pouvait venir des casernes.

Les peuples africains doivent comprendre que la démocratie n’est pas un luxe occidental, mais une nécessité vitale pour préserver la dignité politique du continent.

La dissolution de la HCC à Madagascar n’est pas un acte isolé : c’est le symbole d’une désacralisation du droit, un signe avant-coureur de la dérive autoritaire.

Et chaque silence complice, chaque relativisme intellectuel face à ces dérives, affaiblit la civilisation africaine dans sa marche vers la maturité institutionnelle.

La démocratie africaine ne sera sauvée ni par les militaires ni par les juges : elle le sera par des citoyens éclairés, conscients de leur rôle et jaloux de leur liberté.

Sous le vernis juridique d’une décision constitutionnelle, c’est bien un coup d’État sans effusion de sang qui s’opère à Antananarivo, comme à Bamako hier.

L’un a dissous sa Cour Constitutionnelle, l’autre ses idéaux démocratiques.

Dans les deux cas, le résultat est le même : l’Afrique qui recule, trahie par ses propres enfants au nom de sa stabilité.

Il est temps, plus que jamais, que le continent rompe avec la fascination du pouvoir militaire et redécouvre la noblesse du pouvoir civil — le seul compatible avec la civilisation politique de l’Afrique moderne.