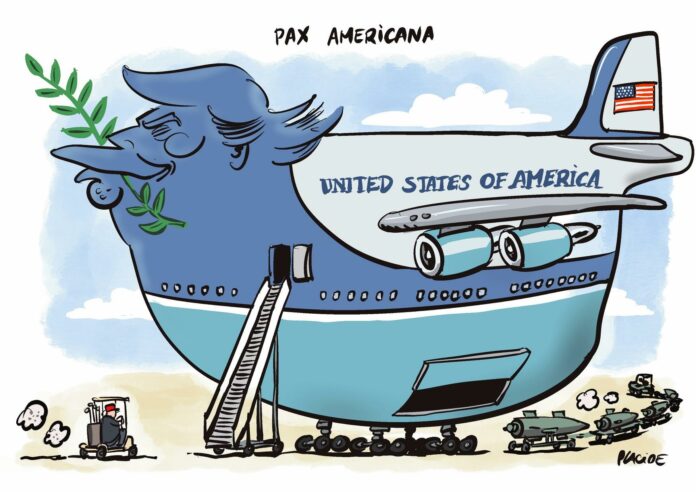

Depuis des décennies, la politique étrangère des États-Unis aujourd’hui comme hier oscille entre principes et expédients. La première puissance mondiale, impérialiste sans en avoir conscience, proclame de nobles objectifs pour les contredire dans la foulée. Alors que circulent des propositions visant à déplacer près de deux millions de Palestiniens de Gaza vers la Libye ou l’Éthiopie sous prétexte « humanitaire », Washington risque à nouveau la complicité dans la réécriture des identités par la force — une violation flagrante de l’autodétermination qu’il prétend défendre.

Les piliers de la stratégie américaine sont connus : défendre la démocratie et l’autodétermination, dissuader l’agression, maintenir des équilibres de puissance en Europe et en Asie, sécuriser les flux énergétiques, prévenir la prolifération et faire respecter le droit international. Mais, à maintes reprises, Washington chancelle dans leur application, laissant derrière lui une traînée de contradictions, d’engagements brisés et de contrecoups.

Le Vietnam fut l’archétype de ce vacillement. Les présidents successifs présentèrent la guerre comme un test de la détermination américaine : si le Sud-Vietnam tombait, le communisme se répandrait comme des dominos et la crédibilité américaine s’effondrerait. Pourtant, cette guerre censée préserver cette crédibilité la consuma au contraire, prouvant que lorsqu’un principe est appliqué de façon inconsidérée, il s’effondre sous son propre poids. Washington quitta non pas avec honneur mais avec épuisement, ses alliances intactes mais sa réputation marquée d’un bourbier.

Compromis et escalade dans le même souffle.

La Guerre froide enfanta aussi une inconsistance plus sombre : l’habitude de la CIA de renverser des gouvernements élus au nom de la stabilité ou de l’endiguement. En Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Chili en 1973, et ailleurs, les États-Unis sapèrent les démocraties qu’ils prétendaient défendre. Des années plus tard, des responsables présentèrent des excuses à certaines de ces nations, alors même que Washington les menaçait à nouveau. La contradiction devint éclatante lors de la récente guerre de douze jours entre Israël et l’Iran : tandis que Washington était assis à la table des négociations avec Téhéran, il larguait simultanément des bombes sur des forces alignées avec l’Iran à la demande d’Israël. Peu d’épisodes illustrent plus nettement l’oscillation américaine.

« Vous pouvez toujours compter sur les Américains pour faire ce qui est juste — après avoir essayé toutes les autres options. »Churchill

L’Afghanistan cristallisa le prix de cette habitude. Dans les années 1980, sous la direction de William Casey, la CIA injecta des milliards pour armer les moudjahidines et saigner l’Union soviétique. La stratégie fonctionna à court terme ; quand les Soviétiques se retirèrent, l’Amérique en fit autant. La guerre civile s’ensuivit, les talibans montèrent, et al-Qaïda prospéra dans ce vide. Un triomphe par procuration devint le terreau du 11 septembre.

Après les attentats, Washington revint avec une force écrasante, renversa rapidement les talibans — puis vacilla pendant vingt ans entre contre-terrorisme, contre-insurrection, démocratisation et retrait, sans jamais définir de fin cohérente. Quand Biden tira enfin la prise en 2021, les talibans reprirent Kaboul plus vite que les Américains ne les avaient renversés. La sortie chaotique grava l’image d’une Amérique qui entre avec résolution mais sort avec improvisation, laissant alliés abandonnés et adversaires enhardis.

Un même schéma en Irak.

,En 2003, les États-Unis envahirent sur la base fausse d’armes de destruction massive. Saddam tomba, mais la guerre déstabilisa la région, renforça l’Iran et accoucha de Daech. Ce qui devait démontrer la fermeté ruina au contraire la crédibilité. Les renseignements parurent politisés, les principes malléables, et la guerre rejoignit le Vietnam au catalogue des avertissements historiques.

La Libye devait être différente : une intervention humanitaire rapide en 2011 pour empêcher un massacre à Benghazi. Elle réussit à éliminer Mouammar Kadhafi mais échoua à préparer l’après. Le pays sombra dans la violence factionnelle, terrain de jeu pour milices et mercenaires. Washington se félicita d’avoir sauvé des vies, puis détourna le regard tandis que l’État s’effondrait. L’intervention sans responsabilité devint un autre visage de l’oscillation : principe invoqué avec force, puis abandonné en silence.

Le Printemps arabe révéla ce vacillement en temps réel. En Égypte, Washington s’accrocha d’abord à Hosni Moubarak comme rempart, puis bénit la révolution populaire qui le renversa, tenta ensuite de travailler avec Mohamed Morsi, élu démocratiquement, et accepta finalement le coup d’État d’Abdel Fattah al-Sissi, rétablissant rapidement l’aide militaire. Le message aux peuples arabes était clair : le soutien américain à la démocratie est élastique dès qu’il se heurte à la « stabilité ». En Syrie, la « ligne rouge » d’Obama sur les armes chimiques se mua en élastique. Après l’attaque de la Ghouta en 2013, Washington choisit un accord de désarmement plutôt que des frappes — retirant les stocks déclarés mais échouant à dissuader les brutalités futures ou à résoudre la guerre. Dans les deux cas, le résultat fut le même : principes prêchés, exceptions pratiquées.

Le Yémen ajouta une autre strate. Pendant des années, Washington arma et conseilla l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans leur guerre contre les Houthis, tout en appelant à des cessez-le-feu et à une aide humanitaire. Trump approfondit le soutien à Riyad tout en se vantant de contacts secrets avec les Houthis via Oman. L’Amérique arma donc un camp tout en courtisant l’autre — à la fois parrain et médiateur. Le résultat ne fut pas un levier mais une incohérence : une guerre prolongée, une famine aggravée et une crédibilité américaine ternie.

Israël, une morale sélective.

Washington prétend défendre les droits universels et le droit international, pourtant alors qu’Israël commet ce que la plupart des experts qualifient de génocide et de crimes contre l’humanité à Gaza, les États-Unis se précipitent pour réapprovisionner en armes et protègent leur allié de toute responsabilité à l’ONU. Le soutien se transforme en indulgence, exemptant un allié des règles exigées des autres. Cette double norme sape la crédibilité mondiale.

Plus récemment, le comportement de Trump en Alaska illustra l’oscillation dans le langage de l’apaisement. Selon des rapports, il aurait suggéré un cadre demandant à l’Ukraine de céder des pans de territoire — y compris des zones non occupées par la Russie — pour conclure un accord avec Vladimir Poutine. Ce fut une réédition au XXIᵉ siècle du principe de Munich : des concessions imposées au nom d’un autre pays, sans son consentement. Pour l’Ukraine, le message était que le soutien américain était conditionnel ; pour la Russie, que la coercition paie. De tels marchés n’apportent pas la paix, ils garantissent la prochaine guerre.

L’Accord de Taëf au Liban.

En 1989, les États-Unis aidèrent à négocier l’accord qui mit fin à la guerre civile libanaise et remania le système politique libanais. Un temps, il symbolisa un art de gouverner constructif. Mais Washington détourna vite le regard, tolérant la domination syrienne et intégrant ensuite le Liban dans ses confrontations plus larges avec l’Iran et Israël. Taëf devint un point de référence cité mais rarement défendu, laissant le pays dériver dans la paralysie.

Pourquoi l’Amérique vacille-t-elle si souvent ? L’explication réside en partie dans sa politique intérieure. Le cycle présidentiel de quatre ans et l’alternance partisane récompensent les revirements spectaculaires plutôt que la constance. Chaque administration se définit contre la précédente, dénonçant des traités une année pour les réintégrer la suivante, reclassant menaces et alliés comme s’il s’agissait d’une campagne domestique. Ce qui en ressort à l’étranger est l’impression que les engagements américains ne sont pas nationaux mais partisans — et que chaque élection réinitialise la boussole.

À travers tous ces théâtres, le schéma est clair. L’Amérique arme des insurgés puis recule devant le chaos qu’ils engendrent. Elle renverse des tyrans puis se lasse de reconstruire. Elle proclame les droits de l’homme puis exempte ses alliés. Elle négocie des accords puis les néglige. Les piliers sont bien définis mais rarement défendus avec discipline. Au lieu de constance, Washington confond le mouvement avec la stratégie, prenant les deals et les déploiements pour du leadership.

Le remède n’est pas mystérieux mais exige de la discipline. Cesser de proposer des raccourcis comme en Alaska qui bradent ce qui ne vous appartient pas. Assumer la longue queue des interventions comme en Afghanistan, en Irak et en Libye. Appliquer les règles autant aux alliés qu’aux adversaires pour que le droit international n’apparaisse pas sélectif. Préserver les accords comme Taëf plutôt que de les abandonner. Résister à la tentation de s’excuser une décennie puis de bombarder la suivante. Et ne jamais accepter le déplacement comme substitut à la justice — que ce soit à Gaza, en Libye ou en Éthiopie.

La réplique de Churchill saisissait autrefois la force particulière de l’Amérique : la capacité de s’embrouiller, de corriger le tir et finalement de « faire ce qui est juste ». Mais le monde est aujourd’hui moins indulgent. Les rivaux avancent plus vite, les alliés se protègent, les opinions deviennent cyniques, et les institutions s’affaiblissent lorsque le faiseur de règles ne les respecte pas lui-même. Faire ce qui est juste après toutes les mauvaises options n’est plus un luxe que l’Amérique peut se permettre.

L’épreuve du leadership est plus simple et plus difficile : faire ce qui est juste d’abord, avant le prochain vide, la prochaine contradiction, le prochain effondrement de crédibilité.