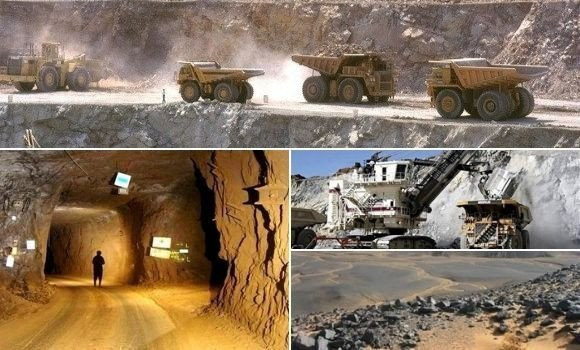

Tala Hamza, c’est une success-story annoncée, une priorité nationale, la fierté de l’Afrique gérant ses propres ressources, du moins dans la version officielle du gouvernement algérien. Le projet d’exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza-Amizour, dans la wilaya de Bejaia, a connu durant l’année 2024 une avancée significative, note la presse officielle algérienne, marquée par l’achèvement de toutes les procédures légales et administratives et le lancement des travaux préparatoires.

Mais derrière les effets d’annonce accompagnant la mise en exploitation de la mine géante de zinc et de plomb près de Béjaïa se cache une réalité moins triomphale, entre désastre environnemental et militarisation de la Kabylie.

Charlotte Touati, chercheuse affiliée à l’université de Lausanne, spécialiste des sujets sureté-défense dans la Corne de l’Afrique et Afrique du Nord. Son prochain ouvrage analysera l’action de compagnies minières australiennes et canadiennes qui s’associent à l’armée régulière ou à la milice dominante pour capter les ressources d’une population indigène (Érythrée, Ethiopie, Soudan, Libye): https://www.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

Le projet de la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza, qui s’étale sur 134 km2 comprenant les communes de Tala Hamza, Amizour, Boukhelifa, El Kseur et Oued Ghir, wilaya de Béjaïa, a connu une trajectoire longue, heurtée et hautement stratégique depuis le milieu des années 2000. Il illustre les tensions entre exploitation des ressources nationales, souveraineté économique, dynamiques locales kabyles et influences étrangères.

En 2006, l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux (ENOF), relevant du groupe Manadjim El Djazaïr (Manal), conclut un partenariat avec la société Terramin Australia Ltd, cotée à la Bourse de Sydney. Une joint-venture est créée : Western Mediterranean Zinc (WMZ). Terramin en détient alors 65%, et la partie algérienne 35%. La ressource estimée dépasse les 60 millions de tonnes de minerai, avec des teneurs élevées en zinc et en plomb.

Malgré les études prometteuses, le projet est ralenti. Plusieurs facteurs convergent : une hostilité grandissante des populations locales inquiètes pour l’environnement et les terres agricoles, des désaccords sur le partage des bénéfices entre partenaires et une volonté de l’État algérien de reprendre le contrôle sur ses ressources stratégiques.

Dans ce contexte, les autorités demandent à rééquilibrer la répartition du capital de WMZ, ce que Terramin finit par accepter. En parallèle, le gisement reste sous surveillance, et les permis d’extraction sont retardés.

En 2022, le capital de WMZ est officiellement modifié : la partie algérienne (ENOF et ORGM) passe majoritaire avec 51%, tandis que Terramin est réduite à 49% et le projet s’oriente vers la construction d’une mine souterraine au lieu d’une exploitation à ciel ouvert.

Le 6 septembre 2023, l’État algérien publie le décret exécutif n° 23 320, déclarant officiellement le projet comme « opération d’utilité publique ». Cela permet le déclassement des terres agricoles concernées et la mise en œuvre des procédures d’expropriation, malgré l’opposition persistante de certaines familles et comités locaux.

En novembre 2024, la société publique chinoise Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd signe un contrat EPC avec WMZ pour construire les installations minières. Ce contrat, d’une valeur d’environ 336 millions de dollars, inclut la mine, une usine de traitement, les routes d’accès, les systèmes de sécurité et la gestion des déchets industriels.

En 2025, les travaux de terrassement sont en cours. La mise en production est prévue pour juillet 2026, avec une capacité annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de plomb, sur une durée d’exploitation estimée à 19 ans.

« Une mine au cœur du paradis »

Mais Tala Hamza, c’est surtout le bassin versant de la Soummam, un site classé RAMSAR « zone humide protégée » à la faune exceptionnelle incluant des marais de montagne et une lagune côtière. La Soummam débouche dans la Méditerranée non loin de Bejaïa, mêlant ses eaux douces à celles salines dans l’estuaire des Eyragues servant de nurserie à plusieurs dizaines d’espèce de poissons. Tout cet écosystème est menacé par la mise en exploitation de la mine, même si le site est classé réserve naturelle. En effet, le gouvernement algérien est passé en force en instaurant Tala Hamza « opération d’utilité publique ». Ce statut est accordé compte tenu de son « caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique », ce qui fait sauter tous les verrous. Le décret autorise l’expropriation des terres privées nécessaires à la construction de la mine, des routes d’accès ou des infrastructures afférentes et limite fortement les voies de recours juridiques. Il n’y a eu aucune consultation populaire, et pour cause, car le rapport des Kabyles à leurs montagnes est extrêmement intense.

Les montagnes de Kabylie ont servi de bastion face au colonialisme depuis l’Empire romain et ont permis le particularisme kabyle. Cultivées en terrasses, elles sont certes des lieux de vie, mais aussi de mémoire. Chaque élément naturel y a son histoire, son usage, mais on y trouve également des cimetières perchés ce qui leur donne un caractère inviolable, à la fois sacré et politique. Chaque tombe fait l’objet de récits transmis oralement qui ancrent les lignées dans la terre.

Toute atteinte à cet environnement — comme les projets miniers ou les feux de forêts — est donc vécue comme une violence culturelle et existentielle.

Désastre écologique et risques sanitaires majeurs

Les forages et l’extraction endommageront de manière durable et visible la zone, mais il faut également compter avec les 52 millions de tonnes de déchets miniers (stériles), qui doivent être stockés en surface, avec un risque de drainage acide. Face aux critiques, un enfouissement partiel a été proposé par Terramin. Ensuite se profile le traitement des minerais. Le plomb fait partie des métaux lourds et le processus de flottaison retenu pour le raffiner libérera des particules polluant directement la nappe des alluvions de la Soummam, la plus grande réserve d’eau potable de la Kabylie. Celle-ci se déverse directement dans la Méditerranée. Les ressources halieutiques seront affectées impactant les pécheurs kabyles, mais bien au-delà puisque les poissons nés dans la baie des Eyragues ne connaissent pas de frontières.

Les minerais seront traités à El-Kseur dans une zone de développement agro-alimentaire. Les souffres extrêmement volatiles émis lors du raffinage du plomb et du zinc risquent de compromettre les denrées alimentaires traitées à proximité. Aucune étude d’impact environnemental ni sanitaire n’a été publiée. Selon une source interne, une étude a bien été commanditée, mais elle a été réalisée par universitaire proche du gouvernement algérien. Il aurait monté pour ce faire un cabinet d’étude, dont il est le seul employé.

En plus de la zone RAMSAR, les concessions accordées pour l’exploitation du gisement de Tala Hamza s’étendent sur des zones agricoles cruciales pour l’approvisionnement de la Kabylie. Le corridor de la Soummam entre El-Kseur et Béjaïa est densément peuplé avec 320’000 habitants. Une pollution de l’eau, de l’air ou des ressources alimentaires serait catastrophique.

Selon un expert en développement durable basé à Paris, la rentabilité de la mine et les potentielles créations d’emplois ne compensent pas les risques et dommages avérés. Les promoteurs de la mine mettent constamment en avant la proximité de l’aéroport de Béjaïa pour attirer les ingénieurs et techniciens étrangers. Les comités locaux dénoncent une forme de colonialisme, puisque seules les tâches pénibles et subalternes reviendront à la population, préalablement paupérisée par la perte des terres agricoles. « Des voix ont tenté de s’élever au début du projet, mais les gens ont peur. Toute opposition au pouvoir d’Alger est assimilée à de l’indépendantisme ».

Depuis 2021, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie est classé organisation terroriste. Tout contact avec ses membres, avéré ou supposé, est passible de lourdes peines de prison, comme l’affaire Christophe Gleizes, journaliste sportif condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme, est venu le rappeler.

Béjaïa étant au cœur du mouvement indépendantiste kabyle, le projet minier de Tala Hamza pourrait être l’enjeu d’un bras de fer non pas pour les ressources qu’il renferme, mais pour l’emprise sur la Kabylie et l’accès au port de Bejaïa.

Opération « Zéro Kabyle »

Les relations entre Alger et la Kabylie ont été conflictuelles quelles que soient les époques. L’arabisation comme politique de décolonisation après l’indépendance a provoqué plusieurs soulèvements des populations non-arabes, Printemps Berbère (1980) et Printemps Noir (2001) ou encore la fameuse « grève du cartable » (1994) pour exiger l’enseignement du tamazight. A partir de 2001, la marginalisation de la Kabylie se fait sentir plus durement encore, précipitant la naissance du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK). La rupture est consommée et un discours de haine raciale contre les Kabyles s’installe dans les médias, repris par certains officiels. Entre le 18 et le 20 août 2019, une réunion dite « colloque de conscientisation » se déroule non loin de Mostaganem, ayant pour thème l’opération « Zéro Kabyle ». Les locaux ont été mis à disposition par la commune et l’événement est sécurisé par la gendarmerie. Rien ne se passe en Algérie sans que les autorités ne soient au courant et ne donnent leur blanc-seing.

L’événement est organisé par un ancien gendarme à la retraite et l’idéologue du mouvement présent au colloque se nomme Lakhdar Benkoula. Franco-algérien basé à Besançon, il défend l’idée qu’il n’y a pas eu d’arabisation, et partant, pas de colonisation arabe, mais que la langue parlée en Algérie descend du punique, c’est-à-dire du phénicien en lien direct avec le Proche-Orient. Par conséquent, il nie l’existence des Berbères et surtout des Kabyles.

Cette théorie va à l’encontre de toutes les preuves scientifiques (épigraphiques, linguistiques, anthropologiques). Largement ignorée à l’internationale, elle a été mise en lumière récemment par le coup d’éclat de Mohammed Lamine Belghit sur la chaîne Sky News. Celui qui se présente comme un historien défend l’idée que l’amazighité n’existe pas : « La question amazighe est un projet idéologique franco-sioniste par excellence, une création des services secrets français et sionistes visant à saper les piliers de l’unité du Maghreb arabe. […] Les Berbères, populations autochtones d’Afrique du Nord, sont d’origine arabe. » Les Kabyles, qui forment une fraction des peuples amazighs, mais la seule à être politiquement structurée, avec un droit spécifique et des institutions pérennes, sont en fait la cible de cette dénégation d’existence.

Nier l’antériorité voire l’existence des peuples amazighs vise à priver les Kabyles du statut de peuple autochtone alors qu’ils en remplissent tous les critères selon l’ONU (antériorité, identité distincte, auto-identification, rapport au territoire, marginalisation).

Benkoula et Belghit sont des experts autoproclamés. Le premier se présente sur son blog comme ancien professeur de français à l’Université d’Aden au Yémen et le second comme professeur chercheur à l’Université d’Alger, parfois cité comme « académicien ». Mais ni pour l’un ni pour l’autre on ne trouve de thèse de doctorat enregistrée ou des traces de leur parcours académique.

L’opération Zéro Kabyle s’est d’abord manifestée par une purge dans les instances gouvernementales, l’armée et les milieux d’affaire. La haine s’exprime ouvertement et sans aucun recadrage par les autorités. Petit florilège non-exhaustif : le 4 mars 2020, la députée et cheffe de parti Naima Salhi enjoint à exterminer les Kabyles qualifiés de « Juifs de la pire espèce ». Le 24 juillet 2020, Mohamed Larbi Zitout, lui aussi chef de parti, appelle à « prendre les armes contre les Kabyles séparatistes du MAK ». Le 20 avril 2021, jour du 20e anniversaire du Printemps Noir, Abdelouahab Benzaïm, sénateur, compare la Kabylie à un cancer et promet « un jour, qui n’est pas loin, nous allons éradiquer toutes ces tumeurs cancéreuses qui rongent le corps d’une nation unie ». La même journée, le journaliste et influenceur Said Bensdira, basé en Angleterre, déclare « Si jamais j’ai du pouvoir, je lancerai un appel lors du JT de 20h et je dirai aux Kabyles, surtout ceux de Tizi Ouzou et de Béjaïa : les citoyens et les citoyennes qui se démarquent et rejettent les idées et l’idéologie des séparatistes du MAK, je leur demanderai de quitter la Kabylie durant 24h seulement en laissant les séparatistes et ceux qui les soutiennent […] Je vais par la suite faire exterminer tous ceux qui resteront en Kabylie ». Cinq jours plus tard, le ministère de la Défense publie un communiqué sur la découverte d’armes et d’explosifs destinés au MAK pour commettre des attentats. Le gouvernement s’empêtre dans ses déclarations et l’affaire dégénère en guerre médiatique. Quelques semaines plus tard, à l’été 2021, la Kabylie s’embrase. Des feux géants d’origine criminelles ravagent les montagnes et un jeune homme présenté comme pyromane est lynché par la foule alors qu’il devait être sécurisé dans un fourgon de gendarmerie. Le gouvernement algérien accuse le MAK qui est déclaré organisation terroriste et 49 cadres du mouvement sont condamnés à mort. Nombreux sont ceux qui doutent de la version officielle. Comme pour la mine de Tala Hamza, le lien entre les Kabyles et leur terre est sacré et « jamais les Kabyles ne mettraient feu à leurs propres oliviers ! ».

Depuis 2021 la répression se fait de plus en plus pressante en Kabylie, les libertés fondamentales ont été supprimées, toute manifestation de fierté (drapeau, usage exclusif du kabyle) est assimilée à du séparatisme. Les peines d’emprisonnement pleuvent.

Sous le minerai, la militarisation de la Kabylie

Le projet de Tala Hamza n’est pas aussi rentable que l’extraction pétrolière ou les mines d’or de Tamanrasset. Alors pourquoi faire passer Tala Hamza en « opération d’utilité publique » ? La clé est peut-être la militarisation de la Kabylie. Les infrastructures telles que les grandes mines sont toujours sécurisées. La mine de Tala Hamza est en fait opérée par Sinosteel l’une des entreprises étatiques chinoises. Dans les projets miniers qu’elles mènent en Afrique, celles-ci s’appuient soit sur l’armée régulière, soit sur des milices, avec de nombreux dérapages connus. Ainsi, Sinosteel qui exploite aussi la mine de Simandi (fer) en Guinée la fait directement garder par les militaire guinéens, Zijin en Erythrée dont l’armée sécurise la mine de Bisha (or, cuivre, zinc) depuis sa construction, Zijin encore en République Démocratique du Congo où les mines de Kamoa-Kakula (cuivre) et Kolwezi (cuivre, cobalt) sont protégées par des entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) chinoises ainsi que les forces armées officielles formées et encadrées par des consultants chinois, CNMC dont les mines de Luanshya et Chambishi sont sécurisées par des ESSD locales avec gestion stratégique chinoise, même configuration pour les champs pétrolifères du Soudan du Sud exploités par CNPC.

Des « formateurs », euphémisme pour désigner les opérateurs de ESSD venus superviser la sécurité et former les forces armées algériennes, sont déjà à l’œuvre à Béjaïa. Les minerais seront expédiés depuis ce port, ce qui nécessite de sécuriser tout le couloir de la Soummame, entre Tala Hamza et Bejaïa.

Dans un communiqué de presse daté du 14 août 2024, le ministère de la Défense algérien annonce avoir saisi le 4 août des armes destinées au mouvement indépendantiste, ce que les responsables du MAK nient formellement. Le scénario de 2021 se répète, la découverte d’armes et explosifs juste avant les incendies. Les opposants dénoncent une nouvelle machination. De fait, il n’y a pas de lutte armée en Kabylie, donc quand bien même ces armes seraient destinées aux indépendantistes, pour les mettre entre les mains de qui ? Personne n’est formé à cela. Si l’annonce du gouvernement algérien semble peu crédible, le prétexte, lui, est tout trouvé pour militariser le port quelque mois après l’adoption du décret exécutif classant Tala Hamza en « opération d’utilité publique ». Toute opposition de la population locale peut désormais être associée à de la subversion, du séparatisme, voire du terrorisme.

C’est cette mainmise sur Béjaïa qui pourrait intéresser le gouvernement algérien, bien plus que les ressources finalement. En effet, en tant que zone rurale ou périurbaine, la sécurité à Tala Hamza est du ressort de la gendarmerie, celle-là même qui est au cœur de l’opération Zéro Kabyle. Contrairement, à la police, la gendarmerie est un corps d’armée qui dépend du ministère de la Défense nationale. Elle est perçue par la population Kabyle comme le bras armé du gouvernement. En 2001, à la suite du Printemps Noir déclenché par la mort de Massinissa Guermah, abattu par la gendarmerie le 18 avril, des émeutes massives traversent la Kabylie à tel point que vingt-et-une brigades doivent fermer, dont sept à Béjaia. Des comités citoyens (aârch, arouch au pluriel) se forment et une grande marche s’organise en direction d’Alger. C’est le Mouvement des Aarchs. Un document en quinze points nommé « plateforme d’El-Kseur » est émis le 11 juin 2001 qui demande entre autres le départ immédiat des brigades de gendarmerie de toute la Kabylie et le placement des corps de sécurité sous l’autorité effective des instances démocratiquement élues. Le site de El-Kseur pour l’implantation de l’usine de traitement des minerais n’a donc pas été choisi par hasard. Il sera sous haute surveillance et avec la collaboration de la Chine. Il sera aussi cœur de la pollution. Difficile de ne pas y voir une mesure de rétorsion.

De surcroît, la destruction des zones pastorales et agricoles, ainsi que des réserves en eau, compromet la souveraineté alimentaire de la Kabylie. La population dépendra alors de denrées extérieures grevant toute velléité d’indépendance. En plus des expropriations directes permises par le décret exécutif n° 23 320 pour le développement de la mine et de l’usine, l’impact environnemental, social et économique sera tel qu’il va provoquer un déplacement de population. Sans doute est-ce l’effet recherché : ventiler la population kabyle, dissoudre la dynamique culturelle et linguistique, casser les foyers potentiels de révolte.

Un schéma récurrent

Dans Eritrea’s Gold Rush : Western Mining Companies, Local Wars, and Human Rights Abuses, j’expose comment des compagnies minières australiennes ou canadiennes montent des joint-ventures avec l’agence d’état dans des pays à risque. Lorsque la phase exploratoire est terminée, elles passent la main à des compagnies ou investisseurs chinois proches du Parti Communiste Chinois pour la phase extractive qui nécessite de lourds investissements. Les joint-ventures ainsi créées bénéficient des tensions locales et même participent à l’exacerbation de la haine contre la minorité locale pour la dépouiller de ses ressources avec l’assentiment du pouvoir central ou de la milice dominante. Pouvoir armé qui, à son tour, peut développer son emprise sur la région « rebelle ».

En Éthiopie et en Érythrée, la course aux ressources minières et aux ports de la mer Rouge ont permis la campagne de haine connue sous le nom de « No More » et a débouché sur le génocide des Tigréens causant au moins 800000 morts. Les similitudes avec Tala Hamza et l’opération Zéro Kabyle (la même expression de tumeur cancéreuse qu’il faut éliminer a été utilisée par le pouvoir central dans les deux cas) est pour le moins inquiétante.

L’intérêt d’Alger à refuser aux Kabyles le statut de peuple autochtone converge donc avec celui des compagnies minières. Mais en vertu du droit international, les peuples autochtones possèdent des droits de propriété spécifiques sur les gisements de ressources minérales situés sur leurs terres. Ainsi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), adoptée en 2007, affirme que les communautés autochtones ont le droit à l’autodétermination, qui comprend le droit de contrôler leurs terres, leurs territoires et leurs ressources et l’article 26 spécifie que les peuples autochtones ont le droit inhérent de posséder, d’utiliser et de gérer les ressources de leurs terres traditionnelles.

En outre, le principe du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) est essentiel en droit international, car il oblige les états et les entreprises à obtenir le consentement des communautés autochtones avant de lancer des projets qui affectent leurs ressources. Ce principe repose sur la reconnaissance des liens spirituels, culturels et économiques uniques que les peuples autochtones entretiennent avec leurs terres et que ces relations doivent être respectées dans toutes les activités d’extraction des ressources.

Plusieurs traités internationaux signées par l’Algérie, tels que la Convention sur les droits des peuples autochtones (C169) de l’Organisation internationale du travail et la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, renforcent les droits de ces communautés sur les terres physiques, mais aussi sur les ressources qui s’y trouvent (minéraux, forêts, eau) et l’obligation de les impliquer dans tous les processus décisionnels qui affectent leurs terres et leurs moyens de subsistance.