Depuis l’été 2025, la Mauritanie se retrouve sur le fil d’une controverse consécutive à la bataille du soupçon et du grief, entre Kiev et Moscou.

Une analyse de « Veille sahélienne », un site partenaire de Mondafrique

L’agence de presse Reuters diffusait, le 25 juin, une enquête intitulée « Ukraine sur une corde raide en Afrique : à la recherche d’alliés par l’aide et les ambassades». Le texte décrit la stratégie de Kiev, en marge de sa guerre de résistance à l’invasion. Les auteurs dévoilent les tentatives d’influence sur le Continent, au travers de leviers modestes, comme le programme de dons de céréales Grain from Ukraine, l’ouverture de bureaux diplomatiques, des propositions de formation militaire et la quête de soutiens à l’ONU.

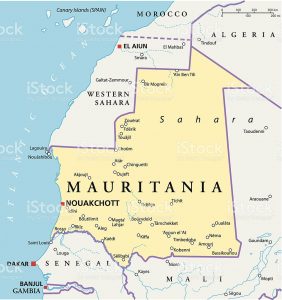

Concernant le cas délicat de la Mauritanie, Reuters cite le ministère de la Communication. Ce dernier admet la réception d’une cargaison de blé ukrainien mais s’abstient de confirmer sa distribution au camp de Mberra, qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés en provenance du Sahel, dont une majorité de Maliens. En revanche, aucun commentaire officiel n’a été formulé quant à l’offre, par l’Ukraine, d’instruire et d’entraîner des soldats mauritaniens. Un tel silence, malgré la persistance des interrogations, laisse planer le doute.

Quelques semaines plus tard, le 13 août 2025, la plateforme russe Фонд стратегической культуры, réputée proche du Kremlin, publait un rapport plus explosif, quoique sans preuve. La teneur comporte la référence réitérée à des sources des renseignements du Niger et du Mali. L’on y lit qu’environ 20 instructeurs militaires ukrainiens seraient présents en Mauritanie où il formeraient des combattants du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim-Alqaïda) et du Front de libération de l’Azawad (Fla). Le document mentionne, aussi, des flux logistiques de transfert d’armes vers Mali. Une partie des stocks serait redirigée à destination des insurgés islamistes du Niger et du Burkina Faso.

Les accusations ont pris un relief particulier après le communiqué du 20 août où le Fla revendique une attaque de drones contre des positions de l’armée régulière et de ses supplétifs russes d’Africa Corps, à Aguelhok, dans l’extrême nord du Mali. Bien que la provenance de ces vecteurs aériens demeure sujette à conjectures, certains observateurs expliquent, désormais, les nouvelles capacités militaires de la rébellion, par la possible assistance d’un pays tiers, en l’occurrence l’Ukraine. L’hypothèse alimente les récriminations de Moscou qui attribue, à Kiev, une vaste entreprise de déstabilisation du Sahel.

La posture de la Mauritanie recèle un subtil équilibre de prudence et d’ambiguïté qu’habite le secret espoir d’échapper aux conséquences d’une catastrophe migratoire, à ses frontières Est et Sud. La quasi asphyxie du camp de Mberra constitue un avertissement pris très au sérieux à Nouakchott.

Les développements actuels de l’insécurité dans la sous-région y révèlent l’essor de la rivalité opposant des puissances lointaines, sous la façade d’une conflictualité endogène. L’acquisition et l’usage de drones de combat, aux mains du Fla et même du Gsim, modifie l’équilibre des forces et accroît la complexité de la belligérance.

Entre une Russie qui s’installe et perd des soldats sur le théâtre des opérations et une Ukraine en mode d’intrusion furtive, les pays du Sahel deviennent le laboratoire d’une infra-guerre par procuration dont le cours rappelle les diverses campagnes d’Afghanistan et de Syrie et, sans doute, leur fin probable.

Sources:

https://tass.com/world/

https://www.reuters.com/world/

https://www.lemonde.fr/

https://bamada.net/le-jnim-