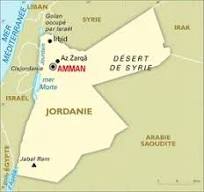

À la suite des crises régionales qui ne cessent de s’aggraver, la politique américaine sous l’administration Trump réélue risque de précipiter la Jordanie vers l’effondrement—une issue aux conséquences considérables pour la sécurité régionale et les intérêts stratégiques américains. Il ne s’agit pas d’une question d’intention, mais de manque d’attention. Le Moyen-Orient traverse des bouleversements profonds, et la Jordanie—longtemps un bastion de modération et de stabilité—se retrouve désormais prise dans des courants qui échappent à son contrôle.

La vulnérabilité stratégique de la Jordanie provient non seulement des erreurs politiques américaines, mais aussi de la transformation radicale de la posture régionale d’Israël. En abandonnant son engagement de plusieurs décennies envers la formule « terre contre paix », Israël a adopté une approche plus agressive de « fragmentation et conquête », préférant l’instabilité à l’émergence de voisins arabes cohérents et autonomes. Ce changement, aggravé par la guerre à Gaza et la détérioration du Liban, a considérablement élevé les enjeux existentiels pour Amman.

Le plan proposé par Trump visant à déplacer plus de deux millions de Gazaouis vers les États arabes voisins—et à placer Gaza sous contrôle administratif direct des États-Unis—est non seulement irréalisable ; il ravive en Jordanie les anciennes craintes liées à l’« Option jordanienne », où le royaume deviendrait un État palestinien de substitution. Cette proposition a déclenché un rejet rapide et quasi unanime en Jordanie et chez ses alliés régionaux, notamment l’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Diplomatiquement maladroite, elle sape profondément la souveraineté d’un partenaire crucial des États-Unis.

Simultanément, des fissures sont apparues dans les fondations de l’alliance américano-jordanienne. Les premières tentatives de Trump visant à démanteler l’USAID et à geler l’aide étrangère (à l’exception d’Israël et de l’Égypte) constituent une grave menace pour la stabilité jordanienne. Le royaume dépend largement de l’aide américaine pour la santé, l’éducation, la gestion des réfugiés, les infrastructures hydrauliques et d’autres fonctions critiques. Il ne s’agit pas de gestes symboliques, mais de véritables bouées de sauvetage pour une nation déjà sous pression.

La déstabilisation de la Jordanie par l’Iran

À l’extérieur, la Jordanie fait face à des menaces croissantes venant de l’Iran et de ses mandataires. À la suite de revers en Syrie et au Liban, l’Iran a adopté une tactique de déstabilisation par « brûlage contrôlé » visant à isoler les pays frontaliers d’Israël. Les opérations de contrebande d’armes et de drogue à travers les frontières poreuses de la Jordanie, le soutien aux réseaux militants, les accrochages émanant du Liban et les campagnes de cyberattaques et de désinformation de plus en plus sophistiquées ciblent directement les institutions jordaniennes et la monarchie. La menace des Kata’ib Hezbollah d’armer des milliers de Jordaniens démontre clairement que les efforts de déstabilisation iraniens s’étendent désormais au-delà du Liban et de la Syrie.

Cependant, le véritable dilemme géopolitique réside dans la collision structurelle entre la Turquie et Israël en Syrie. Avec le soutien du Qatar, la Turquie avait précédemment porté le projet Sharaa, imaginant un État syrien unifié sous une gouvernance douce des Frères musulmans, économiquement intégré au Liban, à la Jordanie et à l’Irak—une nouvelle zone économique régionale fondée sur des réformes post-autoritaires. Israël, avec un soutien croissant des Émirats arabes unis, voit cette vision avec méfiance, préférant une Syrie fragmentée afin de limiter les menaces potentielles à sa profondeur stratégique et à sa stabilité démographique.

Deux scénarios perdants

La Jordanie, malheureusement, est perdante dans les deux scénarios. Si la Turquie et le Qatar réussissent, la monarchie hachémite sera confrontée à des pressions idéologiques internes. À l’inverse, en cas d’échec du projet—un scénario de plus en plus probable—la Jordanie devra absorber les ondes de choc de la fragmentation et de l’instabilité, tout en subissant une pression croissante de la part d’ultranationalistes israéliens souhaitant un remodelage démographique à ses dépens.

La position de l’Arabie saoudite complique davantage la situation. Depuis la guerre de Gaza et la désintégration du Liban, Riyad a pris ses distances par rapport aux Accords d’Abraham et se montre de plus en plus méfiant à l’égard des manœuvres israéliennes. Ce recul affaiblit le réseau de soutien régional de la Jordanie et limite sa capacité à contrer les pressions venant de Tel-Aviv ou de Washington.

Sur le plan interne, les Jordaniens restent unanimement opposés à tout projet impliquant un déplacement des Palestiniens. La récente colère suscitée par la coopération jordanienne dans l’interception de missiles iraniens destinés à Israël témoigne d’un mécontentement public croissant. Sans correction de cap à Washington—caractérisée par la clarté, l’engagement et une empathie stratégique—la Jordanie risque de devenir le prochain nœud défaillant d’un ordre régional en rapide effondrement.

Ce n’est pas un appel à la confrontation mais à un réajustement. L’administration Trump a encore l’opportunité de réaligner sa stratégie. Rétablir l’aide, renforcer la résilience économique et institutionnelle de la Jordanie, et abandonner les dangereuses illusions de relocalisation constituent des premières étapes essentielles. Plus largement, Washington doit se réengager diplomatiquement—non seulement par la dissuasion, mais par une médiation active tenant compte des visions concurrentes pour un Levant d’après-guerre.

La Jordanie n’est pas simplement un allié américain ; elle est un test crucial de la viabilité de la présence et de l’influence américaine au Moyen-Orient. Affaiblir la Jordanie—par négligence ou erreur de calcul—constituerait une perte profonde non seulement pour la Jordanie, mais pour toute vision d’un avenir régional stable et pluraliste.