Dans les années qui précèdent le 1er novembre 1954, l’Algérie semble calme en surface. Pourtant, sous cette apparente immobilité, bouillonne un volcan. Dans les villes comme dans les montagnes, les frustrations s’accumulent, les espoirs politiques s’effondrent, et une génération de jeunes militants prépare, dans l’ombre, la plus grande rupture de l’histoire moderne du pays.

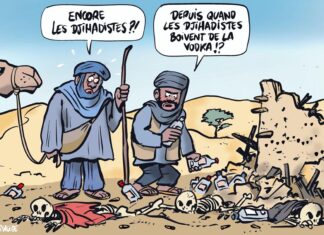

Le 8 mai 1945 à Sétif, la répression par des Algériens tourne au massacre.

Depuis 1830, l’Algérie vit sous un régime colonial d’une brutalité administrative et sociale unique. La majorité musulmane, neuf millions d’habitants, n’a aucun droit politique réel. Le “Code de l’indigénat” — aboli seulement en 1946 — a institutionnalisé l’humiliation. La terre, base de la survie paysanne, est confisquée au profit des colons européens. Dans les écoles, un enfant sur dix seulement est scolarisé. Et dans les villes, les “quartiers indigènes” vivent sous surveillance, séparés du monde des colons par des barrières invisibles mais totales.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’Algériens espèrent un changement. Des milliers d’entre eux ont combattu pour libérer la France du nazisme. Mais au lieu de la reconnaissance, vient le massacre : Sétif, Guelma, Kherrata — mai 1945 — où des dizaines de milliers d’Algériens sont tués pour avoir réclamé leur liberté.

Ce traumatisme efface toute illusion : la colonisation ne se réformera pas.

La faillite de la voie politique

Dans l’après-guerre, trois courants politiques tentent encore une issue pacifique.

1. Ferhat Abbas fonde l’UDMA et réclame une autonomie progressive dans le cadre français.

2. Les Oulémas d’Abdelhamid Ben Badis prônent une réforme morale et culturelle de la société.

3. Messali Hadj, avec le MTLD, reste la figure du nationalisme révolutionnaire.

Mais les querelles internes du MTLD, notamment la crise messaliste de 1953-1954, détruisent toute unité. Le mouvement s’effondre dans les divisions entre “centralistes” et “messalistes”. Pendant ce temps, la répression s’intensifie. Pour une nouvelle génération de militants — souvent issus de la base — l’idée s’impose : la lutte armée n’est plus une option, c’est une nécessité.

Le Comité des Six : la décision clandestine

Au début de 1954, un petit groupe d’anciens militants du MTLD se réunit à Alger.

Ils sont jeunes — la plupart ont moins de 35 ans — mais décidés à rompre avec l’attentisme.

Ce groupe devient le Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA).

Ses membres clés :

• Mohamed Boudiaf, l’organisateur ;

• Didouche Mourad, le stratège ;

• Larbi Ben M’hidi, le théoricien de la volonté ;

• Mostefa Ben Boulaïd, le militaire expérimenté ;

• Rabah Bitat, le logisticien d’Alger ;

• Krim Belkacem, le coordinateur kabyle.

Ils seront bientôt connus comme les Six historiques. Leur objectif : unir tous les nationalistes dans un nouveau cadre, centré sur l’action directe.

La préparation secrète

Entre le printemps et l’automne 1954, le CRUA structure le pays en six zones militaires (futurs wilayas). Les contacts sont pris avec les anciens résistants, les ouvriers, les paysans, les étudiants. On cherche des armes — souvent des reliques de la Seconde Guerre mondiale — et des refuges dans les montagnes. En octobre, la décision tombe : le soulèvement aura lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

L’objectif n’est pas militaire mais symbolique : prouver que l’Algérie est entrée en guerre. Le message doit accompagner les balles. Dans le village kabyle d’Ighil Imoula, un journaliste du nom de Mohamed Aïchaoui dactylographie le texte fondateur sous la dictée de Boudiaf et Didouche Mourad. Autour de lui, des villageois organisent une diversion pour couvrir le bruit de la ronéo. Des centaines de tracts sortent de cette maison anonyme pour être distribués dans tout le pays.

La Déclaration du 1er novembre 1954 proclame la naissance du Front de Libération Nationale (FLN) et de son bras armé, l’Armée de Libération Nationale (ALN).

Le choix du moment : un calcul politique

Pourquoi le 1er novembre ? Parce que c’est la Toussaint — une date symbolique où les colons français sont au repos, où la surprise est maximale. Et parce que la France vient de subir la défaite de Dien Bien Phu en Indochine : son empire vacille. Pour les fondateurs, c’est le moment où l’Algérie doit parler avant d’être oubliée dans les négociations de décolonisation.

Les premières explosions éclatent à minuit passé. À Batna, Mostefa Ben Boulaïd mène l’assaut contre des postes militaires. En Kabylie, des ponts sautent. À Oran, des dépôts d’essence brûlent. Au total, environ 70 attaques dans une trentaine de lieux. Peu de dégâts matériels, peu de morts, mais un choc psychologique immense : la France découvre qu’un mouvement clandestin vient de naître.

La “Toussaint rouge” et le réveil d’une nation

Le 2 novembre, la presse française parle d’une “Toussaint rouge”. Le gouvernement envoie immédiatement des renforts militaires. Mais l’essentiel est ailleurs : dans les ruelles d’Alger, les cafés de Constantine, les villages des Aurès, les Algériens commencent à murmurer le mot “Révolution”. Le peuple comprend : quelque chose d’irréversible vient de commencer.

Une guerre est née d’une idée, pas d’une armée Le 1er novembre 1954 ne fut pas le fruit d’une puissance militaire, mais d’une conviction : un peuple humilié depuis un siècle pouvait redevenir acteur de son histoire. Les hommes qui ont lancé cette insurrection n’avaient ni divisions ni avions, mais ils avaient la certitude que l’histoire finirait par leur donner raison. Huit ans plus tard, en 1962, cette nuit du 1er novembre porterait ses fruits : la naissance de l’État algérien.

Les Sources

• Mohammed Harbi, Le FLN : mirage et réalité, 1980.

• Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, 1990.

• Témoignages d’Ali Zamoum, La Dépêche de Kabylie, 27 octobre 2014.

• Archives nationales algériennes, dossier « Ighil Imoula – Proclamation du 1er novembre », 2017.