Le 7 octobre dernier, un accord de coopération militaire et sécuritaire était signé entre Saïd Chengriha et Khaled Sehili, les ministres de la Défense respectifs de l’Algérie et de la Tunisie, dont le contenu n’a été que partiellement rendu public mais qui entérine la mainmise de l’Algérie sur « la 59 eme wilaya » qu’est souvent la Tunisie aux yeux d’Alger. Cet accord intervient après l’attaque d’Israël contre la flottille pour Gaza au large de Tunis. Aussi discret que décisif, ce texte n’a donné lieu à aucun communiqué officiel à Tunis de la présidence, du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères.

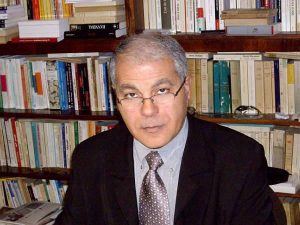

Plus qu’un article journalistique ou une libre tribune, il s’agit ici d’un document historique que Mondafrique publie ce 30 octobre. Son auteur, Mezri Haddad, une des figures emblématique du bourguibisme, y retrace sans concession la longue vassalisation de son pays par le voisin algérien.

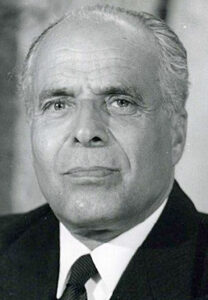

Mezri Haddad

Ancien chargé de mission auprès de la présidence tunisienne (2002), ex-Ambassadeur auprès de l’UNESCO (2009), docteur en philosophie morale et politique de la Sorbonne.

La mise de la Régence de Tunis sous tutelle française

Près d’un siècle et demi s’est écoulé sur le traité du Bardo, appelé aussi traité Ksar Saïd (!), signé le 12 mai 1881 par Sadok Bey, le souverain tunisien, son premier-ministre Mustapha Ben Ismaïl, le consul français Théodore Roustan et le général Bréart. Ce traité, « un modèle de concision avec ses dix articles » (Mansour Moalla, L’Etat tunisien et l’indépendance, 1992, p. 75) complété par la convention de La Marsa du 8 juin 1883, établissait officiellement la mise de la Régence de Tunis sous tutelle française. Raison invoquée par la Métropole, la pacification et la sécurisation des frontières tuniso-algériennes à la suite des incursions des Kroumirs en territoires français, l’Algérie étant depuis 1830 une colonie française. Au lendemain de la signature de ce traité, Jules Ferry, président du Conseil des ministres, déclarait qu’il « faut que la Tunisie soit sous notre dépendance tant qu’elle ne méritera pas notre confiance et notre amitié ». Il ne parlait pas encore de protectorat mais de « traité de paix » ou « traité de garantie » pour préserver la colonie algérienne de ces « brigands et sauvages » Kroumirs tunisiens.

De la Régence française….

A cette nouvelle forme de colonisation déjà pratiquée par les Anglais (indirect rule), on avait trouvé une jolie et presque sympathique dénomination : le protectorat, qui sera également appliqué plus tard au Maroc (1912). Il ne consistait pas à « conquérir un pays, encore moins de l’assimiler ou l’annexer ; mais, en s’appuyant sur ses structures propres et les élites locales, et en exerçant en son nom les pouvoirs régaliens, il s’agit pour la puissance protectrice de contrôler son administration tout en renforçant l’assise du pouvoir central en place » (Claude Franc, revue Défense Nationale, vol. 823, Paris, 2019).

En droit international, le protectorat est « un régime juridique, généralement fixé par un traité international, selon lequel un État puissant, en échange de sa protection, exerce un contrôle sur un autre État en prenant en charge les relations extérieures, la sécurité et parfois une partie de l’administration de ce dernier, lequel conserve toutefois sa personnalité internationale ». Mais comme l’avait écrit Charles-André Julien dans son remarquable Et la Tunisie devint indépendante, « tout en répudiant le système colonial, cette situation ressemblait fort à une annexion qui ne disait pas son nom ».

Contrairement donc aux casuistiques juridico-idéologiques qu’on a vu refleurir en Tunisie ces dernières années, y compris dans la bouche de Kaïs Saïed qui en était devenu le président -lors de son interview affligeante du 23 juin 2020 sur France24-, de facto, il n’existe strictement aucune différence entre protectorat et colonie.

« Le protectorat nous apparait ainsi comme une sorte de conquête morale précédant et justifiant par la suite la conquête matérielle, c’est-à-dire l’annexion pure et simple » (Frantz Despagnet, Essai sur les protectorats, 1896).

On connaît la suite : 75 ans de présence coloniale française tantôt politiquement défiée par les indépendantistes destouriens, tantôt violemment combattue par la résistance armée, au bout desquels la Tunisie accédait à l’indépendance le 20 mars 1956, sous la présidence du « combattant suprême », Habib Bourguiba. Une indépendance dont on avait dit, y compris des Tunisiens parmi lesquels celui qui fait office de président aujourd’hui, reprenant la rhétorique youssefiste, qu’elle était peu glorieuse, « impure », voire « incomplète », ayant été obtenue par des voies juridico-contractuelles en deux étapes : l’autonomie interne signée le 3 juin 1955, puis l’indépendance « formelle » proclamée le 20 mars 1956.

L’ultime guerre de libération de Bizerte (1961/1963)

A l’inverse donc du roman national algérien suivant lequel l’indépendance algérienne, « pure », « révolutionnaire » et « intégrale », qui a été arrachée au prix d’un millions de martyrs. Sans doute, mais l’or, si pur soit-il, ne l’est jamais à 100% ! Le dernier soldat français à quitter le sol tunisien le 15 octobre 1963, le contre-amiral Vivier, le fait deux ans après la guerre de libération de Bizerte. Le dernier détachement militaire français à quitter le sol algérien, en l’occurrence la base aérienne de Bou Sfer, c’était en avril 1971, sous la présidence de Boumediene ! L’année 1971 est aussi la date de nationalisation des hydrocarbures !

Scène mémorable et hautement significative, le 12 mai 1964 -comme un clin d’œil au 12 mai 1881- l’année même où la France inaugurait l’ouverture de sa base de Bou Sfer non loin d’Oran alors que l’Algérie est censée être indépendante depuis deux ans (1962), Bourguiba signait le texte promulguant la nationalisation des terres sur le même guéridon ayant servi à la signature du traité du Bardo.

…Au protectorat algérien

Celui qui incarna héroïquement la lutte pour l’indépendance, puis magistralement l’édification de l’Etat-Nation, disait en substance que « si un jour, par malheur, la Tunisie devait à nouveau subir les heures sombres du colonialisme, ce ne serait pas la faute des autres mais à causes de ses propres enfants ». Il enseignait aussi, « Souvenez-vous de ces paroles lorsque je ne serai plus parmi vous : ne retombez pas dans la discorde car la nation se dispersera alors, l’Etat perdra de son prestige, nous serons la proie d’autres pays et nous reviendrons à la situation d’avant le protectorat ». Depuis le 7 octobre dernier, ces paroles de Bourguiba résonnent comme une fatalité prophétique. Le plus grand dramaturge de la Grèce antique, Eschyle, ne disait-il pas que « Les dieux aident ceux qui conspirent à leurs propres pertes » ?

Le 7 octobre 2025, à Alger, en effet, l’insignifiant ministre tunisien de la Défense, un certain Khaled Sehili, signait avec l’inamovible et puissant général algérien Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP depuis 2019, un accord de coopération militaire et sécuritaire qui, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, constitue « une étape marquante dans l’histoire des relations entre les deux pays » et une « avancée majeure » dans le renforcement de leur coopération militaire. À l’exception du quarteron de généraux qui ont été dévoyé par Kaïs Saïed pour assurer la pérennité de son pouvoir illimité, illégal et illégitime, nul en Tunisie ne connaît l’exact contenu de cet énigmatique accord dont les Tunisiens n’ont appris l’existence que par le biais de la presse algérienne. Ni les organisations nationales mises au pas, ni la cheffe de son énième gouvernement, ni ses ministres interchangeables, ni même son parlement décoratif n’ont été consulté.

Persuadé de son intelligence exceptionnelle, de son génie inégalable, voire de son infaillibilité pontificale, le satrape de Carthage ne rend compte à personne. De même que pour le torchon constitutionnel qu’il s’est confectionné à sa juste taille, il rédige et scribouille solitairement des accords, notamment celui qu’il a conclu avec Giorgia Meloni, qui a fait de la Tunisie un immense refuge de migrants Subsahariens affluant des frontières algériennes. Véritable passoire, celles-ci sont curieusement moins sécurisées que nos frontières avec la Libye, qui est pourtant dans la situation que chacun sait. Kaïs Saïed décide seul, quitte à brader la souveraineté du pays et à mettre en péril l’existence même de l’Etat-Nation tunisien.

« Celui qui ne connait pas l’histoire est condamné à la revivre » Karl Marx

Pour avoir été ambassadeur, je sais que les accords entre pays, c’est comme en exégèse coranique : il y a le Dâahir (apparent) et le Bâatin (occulte). En termes plus clairs, il y a dans un accord bilatéral stratégique ce qui est impropre à la consommation locale et ce qui lui est digeste, à l’instar d’ailleurs des accords d’Evian qui reconnaissaient le principe de l’indépendance algérienne en 1962, tout en permettant à la France d’effectuer tous ses essais nucléaires et de n’évacuer définitivement les territoires algériens qu’en 1971. Il en va de même de l’accord du 7 octobre 2025 qu’on peut déjà baptiser Ksar Saïd2, Saïd ne renvoyant pas au lieu de sa signature comme jadis (1881), mais au prénom de celui qui préside aux destinées de la Tunisie depuis 2019. Commentant ironiquement une pensée hégelienne, Marx écrit que « Tous les grands événements et personnages de l’histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois… la première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide » !

Une menace existentielle pour la Tunisie

Si opaque soit-il, et en raison même de son opacité manifeste, cet accord ou plutôt traité dont une copie arabe en sept points aurait fuité, constitue une menace existentielle pour la Tunisie. Intitulé Protection de la confidentialité des informations, le septième point stipule précisément que « Les deux parties s’engagent à préserver strictement la confidentialité des informations échangées dans le cadre du présent accord… ». Voici pour l’opacité affichée et assumée.

Le troisième point, Surveillance des frontières et lutte contre la contrebande, précise quant à lui que « Les deux parties coopèrent pour surveiller et sécuriser les frontières communes… », ajoutant dans son point 5 que, « Dans le cadre du suivi opérationnel et de la traque des éléments terroristes dangereux, il est permis à la partie algérienne, après coordination préalable avec les autorités tunisiennes compétentes, de pénétrer sur le territoire tunisien dans une limite ne dépassant pas cinquante les 50 kilomètres… ». Ce traité inégal ne fait mention d’aucune réciprocité en faveur des forces sécuritaires tunisiennes!

« L’Algérie considère souvent comme un poste avancé de son propre territoire » (Jeune Afrique, 8 octobre 2025)

Quant au point 6, Exclusivité de la coopération sécuritaire et de défense, il prévient que « La deuxième partie ne pourra, après la signature du présent accord, conclure aucun accord ou partenariat avec une partie étrangère dans les domaines sécuritaires ou de défense liés aux dispositions du présent accord, sans coordination préalable et obtention d’un accord écrit préalable de la première partie ». Disposition qui me rappelle d’ailleurs une autre, figurant dans le traité du 6 janvier 1970 (j’y reviendrai plus loin) et relatif au règlement du litige frontalier entre Alger et Tunis, stipulant « …l’engagement de n’adhérer à aucun pacte ni à aucune coalition dirigée contre l’une des deux partis » !

Depuis la nuit des temps, la sempiternelle sécurisation des frontières a toujours servi de prétexte au puissant pour assujettir le faible. L’article 2 du traité de Ksar Saïd (K.S 1881) proclamait que « S.A. le Bey de Tunis consent à ce que l’autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour le rétablissement de l’ordre et la sécurité de la frontière et du littoral ». A cette différence près que c’est le pistolet à la tempe que Sadok Bey a fini par ratifier le traité de Ksar Saïd, non sans avoir bien auparavant envoyé son frère Ali Bey, l’héritier du trône, à la tête de 3000 hommes dans la zone du Nord-ouest.

Sur les raisons de cette expédition, les historiens divergent : soit que les troupes tunisiennes sont censées montrer au gouvernement français que le Bey a la volonté de pacifier la frontière et de protéger ainsi les intérêts français, soit qu’il s’agit d’une manœuvre pour surveiller les agissements des troupes françaises et si besoin les affronter, nonobstant les disparités en nombre et en équipement. Quant à l’actuel usurpateur de Carthage, il n’a pas eu besoin de forcer sa nature pour dépêcher à Alger son ministre de la Défense, chargé de ratifier un traité conçu, voulu et dicté par le « grand frère » algérien.

En réalité, la Tunisie, mais aussi l’Algérie, n’avaient nullement besoin d’un nouveau traité. Les précédents accords et conventions bilatérales, notamment celle de 2001 sous la présidence de Bouteflika et Ben Ali, étaient largement suffisants. La dynamique créée par Kaïs Saïed en 2025 « conforte la position dominante de l’armée algérienne au Maghreb central, mais accentue la dépendance militaire tunisienne dans un contexte de fragilité institutionnelle et économique à Tunis (APANews, 10 octobre 2025). Effectivement, « ni l’Algérie ni la Tunisie ne font l’objet de menaces extérieures majeures nécessitant la conclusion d’un tel accord. Il s’agit plutôt, de renforcer la vassalisation de la Tunisie, et d’acter une supériorité face à ce pays voisin pris au piège de la politique interventionniste algérienne » (Hespress, 10 octobre 2025).

Cet interventionnisme algérien ne date pas d’aujourd’hui, mais remonte à plus d’un demi-siècle. Il n’affecte pas uniquement la Tunisie, mais d’autres pays à commencer par les voisins immédiats.

Dans le deuxième volet de cette étude très documentée, Mezri Haddad reviendra sur « les litiges frontaliers entre Alger et ses voisins marocain et tunisien » au lendemain des Indépendances.

MEZRI HADDAD: À MES COMPATRIOTES QUI NE DÉFENDENT PAS LEUR PAYS

À une certaine époque de ma vie, particulièrement en 2011-2013, j’avais plus d’amis Algériens que Tunisiens, ces derniers me reprochant d’avoir dénoncé leur « révolution du jasmin » et révélé la face cachée du « printemps » dit « arabe ». Beaucoup de ces amis Algériens nous ont quitté depuis, notamment l’inoubliable Sid-Ahmed Ghozali, Khaled Nezzar et récemment Ahmed Taleb Ibrahimi. Ceux que j’en compte encore et qui ne sont pas forcément des politiques seraient surpris à la lecture de cette tribune, peut-être même déçus. Qu’ils veuillent bien ne pas m’en tenir rigueur d’être ce qu’ils sont : un patriote redevable à son pays et viscéralement attaché à son indépendance.

« Tant pis si ce que je vais dire va blesser…Qu’importe : mieux vaut être haï de ceux qu’on aime que d’être contraint à les haïr soi-même », écrivait Régis Debray en 1978. Cette tribune ne vise d’ailleurs pas le vaillant peuple algérien, ni ses élites intellectuelles ou politiques, ni même le régime en tant que tel. Je ne peux pas leur reprocher de défendre les intérêts de leur pays, si contestables et condamnables soient les moyens d’y parvenir.

C’est à mes compatriotes que je reproche le fait de ne pas défendre l’honneur, la dignité et la souveraineté de leur pays, comme jadis et naguère leurs aïeux. Plus exactement ceux qui savent mais se taisent, par lâcheté, par nonchalance, par résignation, ou par trahison. Quant à ceux qui ignorent, désormais, ils savent.