Après six mois de tensions, le 26 février, François Bayrou a annoncé le renforcement des contrôles migratoires et la possible remise en cause des accords bilatéraux de 1968. Et si la situation semble aujourd’hui s’apaiser avec la visite de Jean-Noël Barrot à Alger, qui acte un réchauffement, la mobilité entre les deux pays reste l’un des leviers de pression utilisés par les deux parties dans tout conflit les opposant.

Les relations franco-algériennes traversent une crise diplomatique dont les épisodes se multiplient depuis le ralliement officiel de la France à la position marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024. Ces tensions sont de nouveau montées d’un cran après l’attentat de Mulhouse, la France accusant l’Algérie d’avoir refusé à plusieurs reprises de reprendre sur son territoire le suspect, de nationalité algérienne, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Lors d’une conférence de presse le 26 février 2025, le premier ministre François Bayrou a donné à l’Algérie six semaines pour accepter une liste prioritaire de ses ressortissants sous OQTF, tout en menaçant de dénoncer l’accord migratoire franco-algérien de 1968, dont il a exigé le réexamen.

Que ce soit par la remise en cause des accords de 1968 ou par la restriction des visas, la mobilité entre les deux pays est régulièrement évoquée comme un des leviers que la France peut utiliser pour exercer une pression sur l’Algérie. Ce fut le cas début janvier, lorsque les autorités algériennes ont interdit à l’influenceur Doualemn, expulsé de France, d’entrer sur leur territoire.

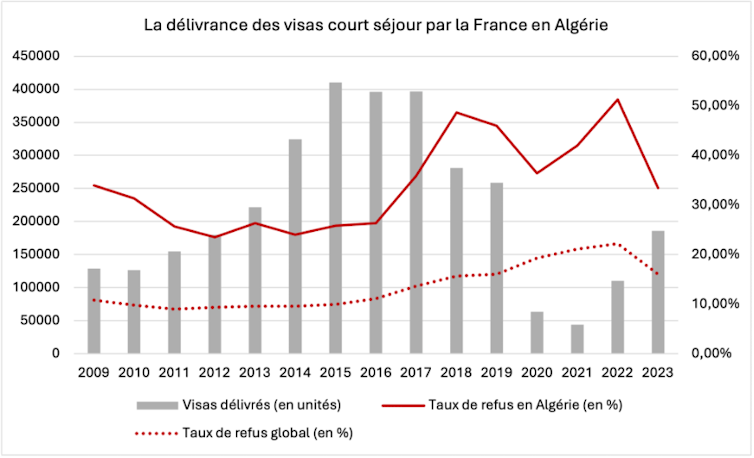

Ce fut également le cas en 2021, lorsque Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, avait été le fer de lance de la réduction drastique du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens. Pour l’Algérie, la France avait fixé la consigne de refuser un visa sur deux. Le gouvernement français justifiait, déjà, ces mesures par le refus de ces trois pays, dont l’Algérie, de délivrer les fameux laissez-passer consulaires pour exécuter les OQTF de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Les restrictions avaient pris fin en décembre 2022 après des négociations bilatérales lors d’une visite de Gérald Darmanin à Alger, marquant la fin de 16 mois de ce qui avait été qualifié par les médias français de « crise des visas ».

L’octroi et le refus de visas reflètent-ils les heurs et les malheurs des relations bilatérales entre les deux pays ? Les mesures de rétention des visas sont-elles efficaces comme instrument de pression diplomatique, et à quel prix ?

Les visas, reflet ou levier des relations bilatérales franco-algériennes ?

La question des mobilités est un point de crispation récurrent des relations franco-algériennes, en particulier depuis l’instauration, en 1986, d’une obligation pour tout Algérien ou Algérienne se rendant en France de se voir délivrer un visa par les autorités consulaires françaises.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Annoncée comme temporaire, cette mesure n’a jamais été levée, et a même été renforcée lors de l’entrée en vigueur de la convention Schengen en 1995. Depuis cette date, la politique de visa court séjour (moins de trois mois) est commune aux pays membres de l’espace Schengen. Partout à l’étranger là où les ressortissants sont ciblés par cette obligation de visa, les consulats européens traitent les dossiers selon des procédures harmonisées dont l’objectif affiché est de lutter contre tout risque en matière de sécurité ainsi que les migrations « irrégulières ». L’examen des demandes vise à évaluer le « risque migratoire », soit l’éventualité qu’une personne ne retourne pas dans son pays d’origine une fois son visa expiré.

Si les règles sont fixées à Bruxelles, chaque État dispose de marges de manœuvre importantes pour les mettre en œuvre et évaluer chaque demande en fonction de ses sensibilités politiques et diplomatiques. Les statistiques de visas octroyés et refusés par les consulats français en Algérie, rendues publiques par la Commission européenne depuis 2009, mettent en évidence une délivrance singulièrement restrictive. Les Algériens et les Algériennes subissent des taux de refus largement supérieurs aux autres nationalités (33 % de demandes refusées contre 16 % pour la moyenne globale en 2023).

À ces refus s’ajoute un ensemble de vexations moins visibles, comme les conditions d’accueil du public, longtemps médiocres, ou encore les difficultés d’accès au simple dépôt d’une demande au consulat ou au centre prestataire. Pour décrocher un rendez-vous, il faut parfois attendre plusieurs mois. Face à cette pénurie, cybercafés et intermédiaires à Alger réservent et bloquent les créneaux disponibles, pour les revendre sur le marché parallèle à des prix parfois exorbitants.

Ce verrouillage général de l’accès au visa est ponctuellement compensé par des « gestes diplomatiques » concédés par les autorités françaises pour apaiser les tensions bilatérales : facilités accordées à certaines professions, généralisation des visas à entrées multiples, traitement « bienveillant » des dossiers de conjoints de citoyens français… Ces mesures, exceptionnelles et symboliques, renforcent la conception de l’octroi du visa comme une faveur, réservée à des profils triés socialement.

Les limites et les revers de l’instrumentalisation de la mobilité

Les restrictions de visas, comme celles mises en place entre 2021 et 2022, s’inscrivent dans un contexte où les démarches administratives peuvent déjà constituer un véritable parcours du combattant pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Destinée à forcer la coopération des autorités algériennes afin qu’elles réadmettent « leurs » ressortissants en situation irrégulière, cette mesure de rétorsion n’a montré qu’une efficacité « en demi-teinte », d’après un rapport de la Cour des comptes paru début 2024.

Tout comme la délivrance des visas, la réadmission relève d’une décision souveraine : rien n’oblige un État à reprendre sur son territoire un individu dont la nationalité n’a pas été identifiée, comme c’est le cas de nombreux sans-papiers interpellés en France.

De plus, même s’il existe depuis 2020 un mécanisme européen qui conditionne l’octroi des visas à la coopération de pays tiers en matière de réadmission, le gouvernement français a fait cavalier seul, sans se coordonner avec les partenaires Schengen. Enfin, cette diplomatie « de la carotte et du bâton » a pris de court les administrations consulaires. Certes, les agents visas sont socialisés à la « culture du soupçon » qui les pousse à écarter les profils présentant le moins de garanties de retour, mais ils n’étaient pas préparés à mettre en œuvre des consignes chiffrées, à rebours de l’évaluation au cas par cas des dossiers.

Cette approche coercitive en matière de visas s’avère même contre-productive, dégradant l’image de la France à l’étranger. Car s’il ne permet pas d’atteindre les résultats escomptés en matière d’expulsions, ce levier a en revanche des effets délétères sur la dimension humaine de la relation franco-algérienne, affectant la circulation des familles transnationales, les coopérations culturelles et universitaires… En Algérie, de nombreuses personnes qui se rendaient régulièrement en France « n’osent plus » demander de visa, par crainte de se voir opposer un refus arbitraire.

Interrogé dans le cadre de nos recherches, Wassim (le prénom a été modifié), la trentaine, entrepreneur à Alger, porte un regard particulièrement désabusé sur les possibilités de voyager en France : « dans mon entourage, il n’y a que des refus complètement irrationnels. Ce sont des gens qui ont souvent eu des visas, qui sont mariés, avec des enfants, des situations stables… je ne vois aucune raison objective de refuser un visa à une personne comme ça ». Pour sa prochaine demande de visa, Wassim tentera sa chance avec le Canada.