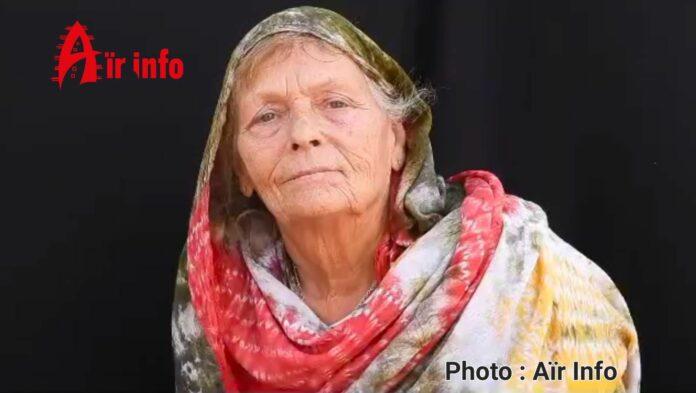

Le journal Aïr Info publie mardi une preuve de vie d’Eva Gretzmacher, l’Autrichienne enlevée à Agadez, la capitale du nord du Niger, dans la nuit du 11 janvier dernier. La photo est parvenue au titre en ligne le jour même, qui est aussi celui du 74e anniversaire de l’otage.

«Nos sources, écrit Ibrahim Manzo Diallo, le journaliste fondateur du site, confirment que l’Autrichienne est en bonne santé et actuellement détenue par l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) sur le territoire malien.»

«Eva Gretzmacher a été rejointe par Claudia Abbt, la ressortissante suisse de 67 ans enlevée à Agadez le 13 avril 2025. Les deux femmes, kidnappées selon le même procédé – enlèvement nocturne à domicile – sont entre les mains du même groupe terroriste», poursuit-il.

Selon Aïr Infos, les deux enlèvements ont été opérés par des sous-traitants locaux utilisés comme intermédiaires par l’organisation terroriste, qui les a déplacées dans la zone des trois frontières sous son contrôle, entre Ansongo, Ménaka et Andéramboukane.

Selon une source de Mondafrique, le repérage des deux enlèvements et les deux prises d’otages auraient été effectués par le même commando, sans que le premier événement n’ait incité les autorités régionales à prendre les précautions de nature à empêcher le second.

Inaction des autorités nigériennes

Aïr Info s’étonne aussi du mutisme des autorités nigériennes, qui «soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses». Si la réserve est habituelle en pareil cas, le contexte politique du Niger et de l’Alliance des Etats du Sahel est, cependant, particulièrement pesant et source d’inquiétude légitime pour les otages.

Tout d’abord, parce que les relations entre les autorités militaires nigériennes au pouvoir et les pays membres de l’Union européenne sont dégradées, suite aux pressions exercées par Bruxelles pour la libération du président renversé Mohamed Bazoum, dans le sillage de la France.

Ensuite, parce que le président Abderahmane Tiani a fait de la souveraineté son maître mot et son horizon. Les otages étant européennes, leur enlèvement n’a suscité, contrairement aux usages, ni compassion ni indignation, signe d’indifférence confinant au mépris. En effet, les deux femmes vivaient à Agadez depuis des décennies.

Enfin, parce que ces événements révèlent une perte de contrôle du territoire par les forces armées nigériennes. Depuis les attentats spectaculaires de mai 2013 à Agadez et à Arlit, commis à l’époque par le MUJAO de Mokhtar Belmokhtar, la région du nord n’avait pas connu d’attaque des groupes armés djihadistes. Or, au-delà des deux enlèvements commis par l’Etat islamique au Sahel, qui se déploie ainsi spectaculairement à l’est de son bastion des trois frontières, la région d’Agadez a essuyé ces derniers mois plusieurs attaques de l’organisation rivale, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al Qaida), elle-aussi inexistante dans la région auparavant.

Des menaces tous azimuts

En butte à une pression croissante et très agressive dans l’ouest et le sud-ouest du pays que se disputent les deux groupes, les militaires au pouvoir doivent continuer d’affronter la menace des ex-Boko Haram dans l’extrême-est, près du lac Tchad, ainsi qu’un nouveau démembrement de l’Etat islamique dans le sud, à la frontière du Nigéria.

Par ailleurs, la détérioration de la confiance avec les pays voisins restés membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en particulier le Bénin et le Nigéria – où la France mène des actions de coopération militaire – isole le Niger sur ses flancs méridionaux, même si, à l’inverse, la création d’un état-major commun avec le Mali et le Burkina permet une action militaire coordonnée aux frontières ouest et nord-ouest. Le Niger entretient des relations cordiales avec le Tchad, à l’est, mais, pour des raisons différentes, il ne peut pas compter sur ses voisins du nord, l’Algérie et la Libye.

Enfin, la situation politique a favorisé l’émergence de groupes rebelles plus ou moins téléguidés qui s’en prennent régulièrement au pipeline transportant le pétrole brut du Niger d’Agadem, près du lac Tchad, au golfe de Guinée. Même si le Niger recrute massivement de jeunes troupes, l’espace à couvrir, la multiplicité des menaces et le lourd tribut payé, en continu, par les forces de sécurité rendent l’horizon particulièrement sombre sur le front sécuritaire.

Que recherche l’Etat islamique ?

L’autre incertitude majeure tient aux geôliers des deux femmes. A l’exception d’enlèvements d’opportunité, en quelque sorte «accidentels», l’Etat islamique n’était pas coutumier de telles actions, contrairement à son rival d’Al Qaida, lui bien rodé en termes de logistique, de communication et de négociations, à travers des intermédiaires expérimentés.

De ce fait, on ignore encore ce que cherche l’organisation : de l’argent, des libérations de prisonniers, autre chose encore ? Depuis janvier, trois Occidentaux ont été enlevés par l’EIS : un Espagnol près de Tamanrasset en Algérie, libéré presque immédiatement, puis les deux femmes d’Agadez. L’EIS n’a, à notre connaissance, encore rien demandé en échange de leur libération. Quels seront ses interlocuteurs sahéliens et européens, avec quelle marge de manoeuvre pour les uns et les autres, qui, on l’a vu, entretiennent des relations difficiles ? Par ailleurs, la sécurité des otages sera-t-elle correctement assurée sur un théâtre, celui des trois frontières, très actif et militarisé ? En publiant mardi la preuve de vie d’Eva, ses ravisseurs s’inscrivent, en tous cas, dans une logique de négociation dont on ne sait encore rien. Ou presque.