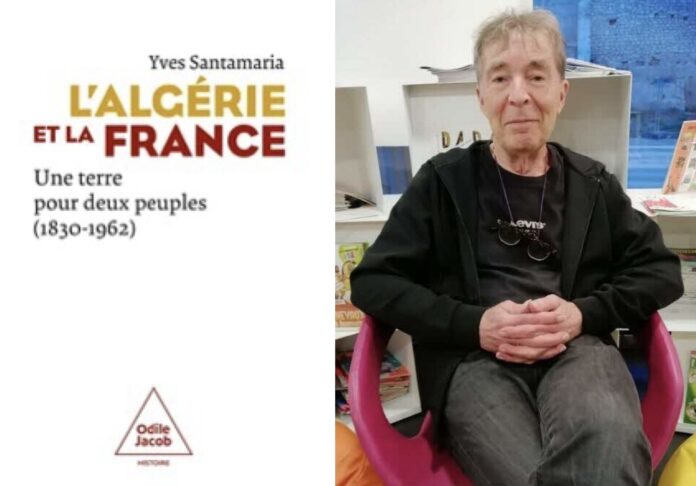

Yves Santamaria livre, dans L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830‑1962), une fresque nuancée sur la cohabitation impossible de deux peuples dans une même terre, et éclaire sous un jour inédit les déchirements franco‑algériens.

Le dernier ouvrage d’Yves Santamaria, L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830‑1962), publié chez Odile Jacob, appartient à la catégorie rare des synthèses historiques qui, loin de se contenter de revisiter des certitudes, entrouvrent des perspectives nouvelles sur une question que l’on croyait saturée : la colonisation de l’Algérie par la France, puis la fracture de l’indépendance.

Santamaria ne prétend pas écrire une histoire définitive de la période. Sa démarche est plus subtile : il interroge l’impossibilité, sur plus d’un siècle, d’une véritable cohabitation entre deux peuples – colons venus d’Europe et Algériens autochtones – sur la même terre. La question n’est pas tant celle, classique, de l’affrontement entre colonisateurs et colonisés, que celle, plus complexe et humaine, des rêves d’un « vivre-ensemble » toujours ajourné, jusqu’à l’effondrement du système colonial en 1962.

Ce parti pris irrigue tout le livre. Loin de réduire l’histoire de l’Algérie française à un face-à-face manichéen, Santamaria éclaire les fractures internes, les débats, les illusions et les désespoirs qui ont traversé aussi bien la communauté européenne d’Algérie – les fameux « pieds-noirs » – que la société algérienne sous domination coloniale. Il met en lumière la pluralité des trajectoires, des stratégies et des utopies, y compris les rêves, peu connus, d’autonomie ou de partition portés par certains colons.

Des utopies contrariées à la déchirure

La première force du livre réside dans sa capacité à restituer la diversité des aspirations. La conquête militaire de 1830 inaugure une période de violence, mais aussi, chez certains, l’espoir d’un « nouveau monde », où la France pourrait incarner une civilisation supérieure et apporter le progrès. C’est l’âge d’or des utopies coloniales, où la République se rêve éducatrice et bienfaitrice.

Mais très vite, la réalité contredit la promesse. La société coloniale s’organise sur la ségrégation, l’inégalité des droits, la dépossession des terres, la spoliation économique. Santamaria insiste sur la spécificité algérienne : contrairement à d’autres colonies françaises, ici, la colonisation est aussi un projet de peuplement, une tentative de transplantation d’une société européenne sur une terre déjà peuplée. De là naît la tragédie de « deux peuples sur une même terre ».

Au fil des chapitres, on voit se déployer les logiques d’enfermement, d’exclusion, mais aussi les tentatives – réelles mais marginales – de dialogue, d’alliances improbables, de réformes. L’auteur accorde une attention particulière aux débats internes au sein de la communauté des colons, dont une partie n’a jamais totalement accepté l’autorité de Paris et a, parfois, rêvé d’un destin autonome, voire d’une république européenne d’Algérie.

La période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’indépendance est traitée avec un sens du détail et de la nuance. L’ouvrage montre bien que, loin d’être le fruit d’une évolution linéaire, la rupture de 1962 est le résultat d’un enchevêtrement d’événements : montée du nationalisme algérien, répression, radicalisation des positions de part et d’autre, impuissance croissante de la métropole à maintenir son autorité.

Santamaria ne minimise ni la violence du système colonial, ni celle de la guerre d’indépendance. Il donne à voir la manière dont chaque camp s’est enfermé dans ses propres logiques, ses peurs, ses récits. Il rappelle que, jusqu’au bout, des voix se sont élevées, du côté européen, pour défendre des alternatives à l’indépendance pure et simple : fédéralisation, partage, autonomie, solutions qui n’ont jamais trouvé d’écho, ni à Alger, ni à Paris.

Histoire pour aujourd’hui, blessures de demain

Ce regard, qui n’est ni justificatif ni accusateur, donne à l’histoire de l’Algérie française une dimension profondément humaine et tragique : l’impossible cohabitation n’était pas une fatalité, mais l’issue de choix, de refus, d’occasions manquées. L’un des apports majeurs de l’ouvrage tient dans sa capacité à conjuguer l’analyse politique avec une attention fine aux acteurs de terrain. Santamaria s’appuie sur une documentation riche, mobilisant aussi bien les archives officielles que les témoignages, les débats parlementaires que les récits personnels.

Le style, sans être flamboyant, est d’une grande clarté. Il privilégie la précision, la sobriété, mais sait aussi, à l’occasion, introduire une pointe d’émotion ou de mélancolie – en particulier lorsqu’il évoque le destin des familles européennes d’Algérie, happées par un mouvement de l’histoire qui les dépasse, ou celui des Algériens condamnés à l’exil intérieur sur leur propre terre.

Le livre n’élude pas les controverses. Il accorde une large place aux tensions internes au sein de la société coloniale, au risque parfois – selon certains critiques – de reléguer au second plan l’histoire proprement algérienne. Mais c’est aussi là son originalité : donner à voir les contradictions d’un ordre colonial qui n’a cessé d’osciller entre domination totale et crainte de l’effondrement.

Au-delà de la fresque historique, le livre invite à une méditation sur les passions politiques et les rêves contrariés. En restituant la complexité des trajectoires et des imaginaires, il aide à comprendre la persistance, dans les sociétés contemporaines, des blessures mémorielles, des malentendus et des fantasmes qui empoisonnent encore les relations entre la France et l’Algérie.

L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830‑1962) est donc un ouvrage précieux, à la fois synthèse et ouverture. Il ne clôt pas le débat : il le relance, sur des bases plus nuancées, moins idéologiques. Pour qui veut comprendre pourquoi la question algérienne reste, en France, aussi vive – et aussi douloureuse – ce livre offre, sinon des réponses définitives, du moins un chemin vers l’intelligence de la complexité.

Informations pratiques

Titre : L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830‑1962)

Auteur : Yves Santamaria

Éditeur : Odile Jacob

Date de parution : 2025

Nombre de pages : 384 pages

ISBN : 978-2-415-01082-9

Prix indicatif : 25,90 €

Où le trouver ? Librairies, sites de vente en ligne, éditions Odile Jacob