À peine les Français ont-ils remis les clés de leur base militaire de Port-Bouët aux autorités ivoiriennes que les Américains annoncent leur arrivée. Cette valse à deux temps permet au président Alassane Ouattara de combler un vide laissé par Paris. Néanmoins, les États-Unis ont été contraints de revoir leurs ambitions à la baisse, une nouvelle preuve des profondes mutations en cours sur le continent.

Leslie Varenne

Le 25 février 2025, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu cédait officiellement la base militaire française de Port Bouët à son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara. Ce transfert scellait la fin de 50 années de présence française sur ce site. Il reste néanmoins dans ce pays une petite centaine d’hommes dédiés à la coopération et à la formation, mais sans base et sans commandement autonome. Cette manière de « partir en restant », ou inversement, symbolise l’errance de la pensée élyséenne sur la question. En revanche, il faut reconnaître au président Ouattara d’avoir assez finement joué la partie. D’une part, anticipant le vide laissé par Paris, il a signé une coopération militaire avec la Turquie en octobre 2024. Puis, il a paraphé de nouveaux protocoles avec les Américains en novembre 2024 et enfin il a conclu un accord avec le Maroc en mai 2025. Les nouvelles évolutions du monde couplées à la place vacante laissée par la France, qui suscite de nombreux appétits, ont changé la donne. Elles ont permis au président ivoirien d’élaborer une stratégie afin de ne plus dépendre d’un seul acteur pour l’aider à défendre son territoire et à assurer sa propre sécurité avant l’élection d’octobre 2025.

Cette nouvelle redistribution des cartes lui a également permis de négocier pied à pied avec les Etats-Unis. Qui l’eût cru possible quelques années auparavant ?

Le coup d’Etat de juillet 2023 au Niger a marqué un véritable tournant. Les nouvelles autorités ont obligé les Etats-Unis à quitter le pays et à abandonner Agadez, où se trouvait leur deuxième plus grande base de drones en Afrique. Un départ sans précédent dans l’histoire… Depuis cette date, ils cherchaient un nouveau point d’ancrage. Abidjan s’est très vite imposée comme refuge favori en raison de son orientation géopolitique, de sa position stratégique dans le golfe de Guinée, de sa proximité avec le Sahel et de la bonne coopération entre les deux pays. Au départ, il était question de recréer une infrastructure importante à l’image de celle perdue après le putsch de Niamey. Un temps, le nom d’Odienné a circulé puis les Etats-Unis ont jeté leur dévolu sur Korhogo, ils étaient prêts à construire. Mais finalement après négociations, les Ivoiriens leur ont imposé Bouaké et encore en format réduit. Ils ne leur ont accordé que l’utilisation de la partie est de la piste de l’aéroport de cette ville pour y installer leurs drones.

Lors de sa visite dans la capitale ivoirienne le 16 mai dernier, le général Langley, patron du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), a officialisé cette arrivée sans tambour ni trompette. Au cours de cette rencontre, un vague projet de base pour ces aéronefs de dernière génération à Abidjan a été évoqué, mais sans précision sur le calendrier, l’emplacement ou encore la taille de cette future construction.

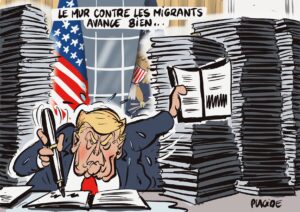

Néanmoins, il n’est pas certain que cette réduction de leurs ambitions dérange beaucoup les Américains. Les négociations avec la Côte d’Ivoire ont débuté avant que Donald Trump ne prenne ses quartiers à la Maison Blanche. Depuis son arrivée, son administration s’interroge ouvertement sur la nécessité de maintenir une présence militaire significative en Afrique. L’avenir même de l’AFRICOM est remis en question ; cette organisation autonome depuis 2007 pourrait retourner au sein du Commandement européen (EUCOM) pour rationaliser les effectifs et les dépenses, à l’instar de la politique mise en œuvre dans les autres services gouvernementaux.

Les divisions du clan Trump

Cependant, il ne s’agit pas seulement de questions budgétaires, sur l’Afrique, comme sur l’Ukraine et l’Iran, l’équipe du président est divisée. D’un côté, les tenants d’une ligne interventionniste, de l’autre les isolationnistes qui souhaitent rester concentrés sur le slogan « l’Amérique d’abord ». D’intenses débats sont donc en cours à Washington. Dans ce camp MAGA, certains responsables de la défense proches de Donald Trump estiment que la présence américaine en Afrique ne constitue pas une priorité géopolitique et que, par ailleurs les résultats sont mitigés dans la lutte contre le terrorisme. Dans l’autre camp, certains au Pentagone et au Congrès alertent sur les risques d’un retrait ou une réduction drastique des moyens qui pourraient créer un vide sécuritaire au profit des puissances concurrentes, affaiblir la coopération avec les alliés africains, notamment contre les groupes djihadistes. Cette dernière argumentation est spécieuse, puisque la présence militaire des Etats-Unis en Afrique n’a jamais fait refluer ni Al-Qaïda ni l’Etat islamique. Le Niger où ils sont restés plus de dix ans en est le meilleur exemple. La lutte contre le terrorisme a souvent servi de prétexte pour masquer d’autres objectifs. Lors de son audition devant la Commission des forces armées au Sénat le 3 avril dernier, le général Langley en a, d’une certaine manière, attesté. S’il s’est soumis au passage obligé en brandissant la menace des groupes terroristes qui selon lui « continuent de menacer l’Amérique », il a surtout axé son intervention sur les risques géopolitiques. « Négliger l’Afrique, c’est s’exposer à un péril stratégique à long terme » a-t-il déclamé, puis il a agité le chiffon rouge sino-russe : « Nous ne pouvons pas permettre au Parti communiste chinois et à ses partenaires à Moscou de nous surpasser sur le plan stratégique ». Enfin, sans surprise, il a plaidé pour la survie de sa boutique : « la présence d’AFRICOM est essentielle pour contrer les acteurs malveillants et protéger les intérêts américains. » En s’exprimant ainsi, le patron des forces américaines en Afrique a clairement choisi son camp. Il y a encore quelques mois, ses propos seraient passés pour un discours convenu qui lui aurait permis de sauver sa tête. Mais depuis, Donald Trump a renversé la table et le monde marche sur une ligne de crête en attendant qu’il tranche sur tous les grands sujets.

Un équilibrisme à courte vue

La position d’équilibriste du président américain pris au piège entre les deux camps ne peut perdurer. La première décision qu’il doit prendre concerne le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La manière dont se décidera la fin de cette guerre aura des répercussions majeures sur l’ensemble des dossiers internationaux. S’il reste fidèle à ses promesses de campagne et à sa ligne isolationniste, Donald Trump choisira de négocier avec la Russie et de se retirer du bourbier ukrainien. Cette évolution modifierait en profondeur la stratégie américaine, non seulement en Europe, mais aussi sur le terrain africain. Dans ce scénario de recherche d’équilibre, Washington cesseraient d’être en confrontation directe avec Moscou en Afrique. La présence américaine sur le continent pourrait encore se réduire, au profit d’une focalisation sur le Pacifique. Ainsi, la résolution du conflit ukrainien servirait de baromètre pour l’ensemble de la politique étrangère américaine, redéfinissant les alliances, les priorités et la nature même de l’engagement de Washington face aux puissances concurrentes.

Pour autant, quelles que soient les décisions prises cela ne changera rien pour le continent. L’époque où les acteurs extérieurs décidaient pour les pays africains est définitivement révolue. La Côte d’Ivoire qui, sous le règne d’Alassane Ouattara, est pourtant une alliée inconditionnelle des Occidentaux en général et des Américains en particulier, vient de le démontrer.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

.