La star des quartiers de la ville blanche s’est éteinte ce 25 novembre 2025, emportant avec elle une part de l’âme d’Alger. Actrice, chanteuse, danseuse, diva gouailleuse et tendre, elle fut la dernière grande voix méditerranéenne, mélange de Carmen et de Shéhérazade. Elle laisse derrière elle un éclat immense, drôle, insolent, bouleversant.

Nidam Amdi, ancien journaliste à Libération

On croyait qu’elle était immortelle. Et il faut dire que Biyouna faisait tout pour nous y tromper : son rire roulait comme un tambour, sa voix claquait comme un coup de vent sur la baie d’Alger, et son allure de reine du bitume faisait oublier le temps qui passe, les rides qui arrivent, les modes qui s’en vont. Biyouna, c’était la diva d’après-guerre qui avait traversé les décennies sans jamais perdre une once de panache — une Anna Magnani d’Alger, une Sophia Loren du quartier de Belcourt, une créature de cinéma née dans un cabaret.

Ce 25 novembre 2025, Alger a perdu sa grande gueule, Paris a perdu son énergie solaire, et le cinéma tout entier a perdu l’une de ses comédiennes les plus libres — libres de parole, libres de gestes, libres d’être.

Née Baya Bouzar en 1952, elle avait grandi dans la rue, les mariages, les fêtes improvisées, les troupes de chant. Une école stricte, mais ô combien efficace : à 17 ans, elle électrisait déjà les cabarets ; à 19 ans, elle embrasait le Copacabana, ce lieu mythique des nuits algéroises. Là, elle apprenait tout : la scène, la fatigue, la provocation, la dignité, et ce mélange unique de tendresse et d’insolence qu’elle utilisera toute sa vie comme une signature.

Le pays la découvre, la rue l’adopte

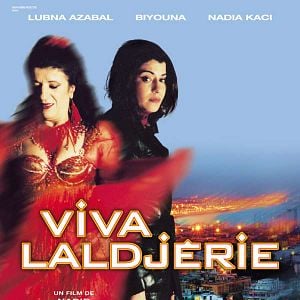

Les années 70 lui ouvrent les portes de la télévision avec Mustapha Badie et La grande maison. Le pays la découvre ; la rue l’adopte ; les mères l’aiment ; les pères l’admirent en cachette. Mais le cinéma officiel reste frileux : trop libre, trop populaire, trop brillante. Il faudra attendre 1999 et l’audace d’un jeune réalisateur, Nadir Moknèche, pour que l’actrice que tout Alger attendait monte enfin sur grand écran.

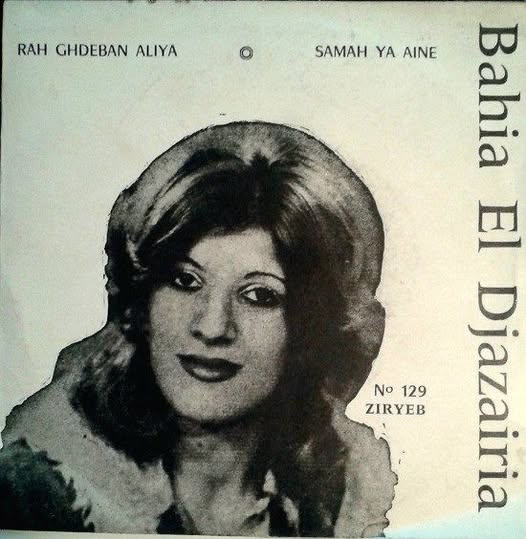

Dans Le harem de Madame Osmane, elle surgit comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie : naturelle, souveraine, irrésistible. Elle deviendra ensuite Papicha dans Viva Laldjérie, rôle inoubliable de danseuse déchue mais jamais vaincue, bouleversante de vérité.uEt parce qu’une seule vie ne suffisait pas à contenir son talent, elle chante aussi. Raid Zone, Une blonde dans la Casbah, des albums où sa voix rauque charriait la nostalgie, le rire, la douleur d’un pays et la fantaisie des cabarets d’antan. Elle rendait hommage à son maître Mahboub Bati, un immense modernisateur des musiques populaires algériennes des années 60-70, pestait contre l’oubli, pleurait les artistes morts en silence. Elle connaissait trop bien la valeur du courage.

En France, elle conquiert la scène comme elle avait conquis les écrans : avec la générosité d’une tragédienne antique et la fraîcheur d’une gamine qui n’a peur de rien. Electre avec Jane Birkin, La Célestine, des spectacles écrits sur mesure pour cette énergie impossible à dompter. Même Ramzy, qui la met en scène en 2012 pour son premier solo au Marigny, avouera qu’on ne dirige pas Biyouna : on l’accompagne, on la suit, et on essaie de ne pas se faire écraser.

La noblesse des quartiers populaires

Car la diva d’Alger ne jouait jamais petit. Elle vivait grand. Elle parlait fort. Elle riait encore plus fort. Elle disait ce que les autres n’osaient pas dire, et le public l’aimait pour ça. Elle avait cette noblesse des quartiers populaires, faite de pudeur et de provocation, de gouaille et de poésie.

Aujourd’hui, c’est un pan entier de la mémoire algéroise qui s’efface. Une façon de marcher, de rire, de raconter les hommes et les femmes, de transformer un cabaret en palais, une mélodie en déclaration de guerre à la tristesse.

Rire pour toujours

Mais si Biyouna nous quitte, son insolence, elle, demeure. Elle continue de danser dans Viva Laldjérie, de rugir dans ses albums, de gronder dans Délice Paloma, de fulminer dans La source des femmes. Et surtout, elle continue de rire. Car son rire, lui, n’est pas près de mourir.

Au fond, elle n’était pas seulement une artiste. Elle était une façon d’être vivante. Une preuve que la liberté peut avoir une voix, un corps, un foulard, une robe à paillettes, un regard qui transperce. Une preuve que le destin, parfois, s’écrit avec de la poudre de cabaret et une furieuse envie de ne jamais baisser la tête.