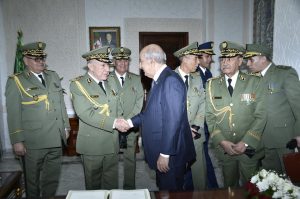

Notre chroniqueur qui préfère conserver l’anonymat dresse le portrait du chef d’état major de l’armée algérienne, le général major Saïd Chengriha, l’homme fort par défaut du régime algérien. Ce haut gradé est souvent mal connu parce que éduqué dans la culture du secret, formé chez les militaires soviétiques peu communicatifs et grandi dans une Algérie marquée successivement par une quasi guerre civile (1992-1998) et menacée d’isolement international face à un Maroc agressif, un Mali hostile, une France distante et une Russie moins confiante qu’elle n’était avec son allié traditionnel

Le patron de l’armée algérienne, Said Chengriha, confirme sa prééminence au sein de l’État

Origines et formation : un officier né dans la rigueur

Saïd Chengriha naît le 1er août 1945 à El Kantara, dans les Aurès, région montagneuse où la mémoire guerrière est un héritage presque intime. Le récit familial — peu documenté mais évoqué dans divers portraits — rappelle une lignée d’agriculteurs et de petits commerçants, marqués par les contraintes du milieu rural et par la proximité historique des mouvements insurrectionnels. Même si peu d’informations publiques existent sur ses parents et sa fratrie, un point ressort : une éducation dure, disciplinée, structurée par la rareté matérielle et les codes d’honneur locaux.

Cette génération née avant l’indépendance a grandi dans un environnement où la militarisation de la société — due à la guerre d’indépendance — était omniprésente. Après l’indépendance, la jeune Algérie a besoin d’officiers formés : Saïd Chengriha, fait le choix des armes et le service de son pays. Il fait partie de ceux qui sont envoyés dans des écoles d’artillerie et de blindés, d’abord en Algérie, puis dans des académies soviétiques.

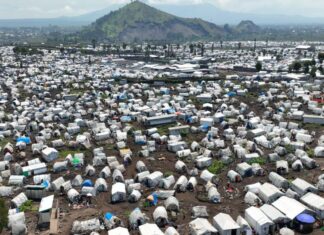

La doctrine soviétique, très structurée, va marquer durablement sa vision de l’organisation de l’armée algérienne, par l’importance de la profondeur stratégique, que les Russes tentent d’imposer dans l’ex empire soviétique et les Algériens au Sahel, notamment au Mali et au Niger. L’incident du drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 illustre bien ces lignes rouges à ne pas franchir. Toute intrusion étrangère sera neutralisée.

Par ailleurs, les militaires à Moscou ont toujours été méfiants envers les forces extérieures, notamment celles de l’OTAN. Ce qu’Alger a reproduit parfaitement avec la France, fut-elle son alliée, mais dont le général Chengriha ne s’est jamais senti proche. D’où une relation paradoxale où le patron de l’armée algérienne entretient une coopération sécuritaire ponctuelle avec Paris, mais sur fond de méfiance historique.

La captivité à Amgala, mythe ou réalité

Parmi les récits qui circulent sur sa carrière, l’épisode d’Amgala est celui qui revient le plus souvent, mais sans preuves irréfutables. Cet oasis est situéedans le Sahara (près de la frontière avec la Mauritanie). En 1976, dans le cadre de la guerre du Sahara occidental (impliquant le Maroc, l’Algérie et le Front Polisario), plusieurs batailles ont eu lieu à Amgala, la première fin janvier 1976, et une seconde du 14–15 février 1976.

Saïd Chengriha était alos capitaine dans l’Armée nationale populaire algérienne (ANP) à la tète d’un bataillon algérien (avec des éléments du Polisario selon certaines sources) à Amgala. Lors de la bataille, le jeune officier ainsi qu’un un nombre important de soldats algériens ont été faits prisonniers par les Forces armées royales marocaines (FAR). Selon certaines versions, il aurait été brièvement capturé lors des affrontements entre forces marocaines, sahraouies et algériennes. L’anecdote structure en partie l’imaginaire autour de Saïd Chengriha même si elle n’est pas prouvée par des archives militaires ou diplomatiques.

Elle reste toutefois un élément symbolique clé dans la manière dont certains médias marocains et algériens construisent l’image de ce général. Dans les échanges géopolitiques, l’histoire sert parfois de mythe narratif, comme si une humiliation supposée avait façonné sa fermeté actuelle.

Un général façonné par le désert

L’essentiel de la carrière de Saïd Chengriha se déroule dans les zones les plus dures du pays :le Sud algérien et les régions militaires frontalières, notamment avec le Maroc à qui il voue une constante détestation. C’est ainsi qu’il prend la tête de la 3ᵉ région militaire, zone sensible pour le contrôle du Sahara occidental et du sud-ouest algérien. Il deviendra ensuite le chef des forces terrestres (CFT), l’un des postes les plus stratégiques de l’ANP, la voie royale pour accéder au poste suprême et convoité de CEMA (chef état-major des armées).

Ce bon général va être sauvé par le gong. Chengriha est nommé chef d’état-major en 2019, après la mort brutale d’Ahmed Gaïd Salah qui avait planifié, quelques semaines plus tôt, son départ à la retraite

Chengriha et Tebboune : un équilibre fragile, mais contrôlé

Contrairement à Ahmed Gaïd Salah, qui avait incarné une figure quasi politique, Chengriha maintient une posture plus institutionnelle après être devenu ministre de la Défense à part entière peu après la première élection de Tebboune à la Présidence. Ses relations avec le président Abdelmadjid Tebboune peuvent être décrites comme une cohabitation maitrisée.

Chacun connaît l’espace de l’autre. Tebboune gouverne, Chengriha arbitre. Le président a besoin d’un chef d’état-major loyal, le chef d’état-major s’appuie sur un président légitime sur le plan international et relativement neutre en termes d’équilibres internes au sein de l’institution militaire. Sur fond d’un alignement stratégique sur le Sahara occidental, le Sahel, la souveraineté énergétique et un équilibre diplomatique entre Moscou et Washington.

Ces relations sont tout sauf fusionnelles. Tout indique qu’ils se consultent régulièrement, sans s’exposer inutilement, loin de former un binôme politique solide. Depuis 2022, plusieurs dossiers montrent que Chengriha conserve un rôle d’arbitre suprême au sein de l’État, comme on en a eu la preuve durant la longue attente qui a présidé à l’amnistie de Bouallem Sansal souhaitée par la Présidence algérienne depuis un an. Pour autant, le patron de l’armée algérienne ne cherche pas la lumière, à l’exception du pilotage des exercices de modernisation de l’ANP, tout en faisant tout pour installer les militaires au coeur des rouages de l’État et de la communication du régime notamment à la télévision publique.

Le Sahara, une fermeté structurelle

Depuis la rupture diplomatique de 2021, Chengriha supervise une politique de vigilance maximale face au Maroc.

- Un renforcement massif de la surveillance de la frontière marocaine, son obsession

- La protection de Tindouf et des zones sahraouies

- Le contrôle rigoureux des mouvements aériens et terrestres, que seul l’ex Président Bouteflika a mis en cause en donnant à François Hollande lors de l’opération Serval au Mali en 2013 la possibilité de survoler l’espace aérien algérien.

- La hantise de la confrontation ouverte.

Le véritable patron de l’Algérie qu’il reste malgré tout ne se vit pas comme un chef de guerre mais comme ce veilleur vigilant qui guette la moindre lueur menaçante aux confins du Sahara qui pourrait provoquer l’embrasement de la région et mettre la Nation algérienne en péril. Le général Chengriha possède les clés de cette forteresse algérienne menacée par les tempêtes du désert mais qui aurait bien besoin de s’ouvrir au vent du large.

Les sécuritaires français, Laurent Nunez en tête, ont pesé pour libérer Boualem Sansal

Bibliographie / Sources consultées

- Africa Intelligence (dossiers sur l’ANP, 2020–2025)

- International Crisis Group (rapports Sahel & Algérie)

- Menas Associates, Gulf State Analytics (notes sur l’équilibre Maghreb-Sahel)

- Middle East Eye, Al-Monitor (analyses régionales)

- Jeune Afrique (portraits de dirigeants, analyses ANP)

Ouvrages / références académiques

- Aït-Aoudia, Myriam. L’Algérie contemporaine

- Addi, Lahouari. L’armée algérienne et le pouvoir

- Rapport SIPRI (équipements militaires)