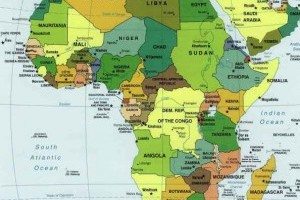

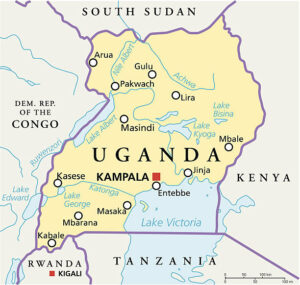

Né en Ouganda au début des années 90 et issu de la fusion de plusieurs mouvements islamistes et opposants au régime du président ougandais Yoweri Museveni, les Forces Démocratiques Alliées (ADF), seule branche de l’État islamique opérant dans une région à majorité non musulmane, se sont implantées durablement en République Démocratique du Congo et se sont principalement établis dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu après une violente répression des dirigeants ougandais.

À travers l’opération « Shujaa », un terme qui signifie « courageux » en swahili, la République Démocratique du Congo et l’Ouganda ont eu la volonté de mener une action résolue contre un ennemi classé terroriste, puisque en 2021, le groupe a renforcé ses liens avec l’Etat Islamique (EI).

S’ils ont permis quelques effets positifs, les objectifs sécuritaires de l’opération Shujaa n’ont pas été atteints : la structure des ADF qui ont connu des revers a été radicalisée; les attaques de ce relais de Daech dans l’est de la RDC se poursuivent et les opérations conjointes de la coalition « Shujaa » ont vu des tensions apparaitre entre l’Ouganda et le Congo. Sur fond de résurgence du M23, le mouvement armé soutenu par le Rwanda au coeur du Congo.

Tom Schneider, analyste reconnu de cette partie de l’Afrique

L’Ituri, une des 26 provinces du Congo

Le 30 novembre 2021, la République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda ont lancé l’opération militaire conjointe Shujaa pour neutraliser les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé particulièrement meurtrier actif dans l’Est congolais. Profitant du couvert des forêts frontalières de cette région d’Afrique, les ADF mènent des attaques sanglantes dans la province congolaise de l’Ituri et jusque sur le sol ougandais.

Une région particulièrement instable

Depuis trois ans, des avancées sécuritaires ont été enregistrées. Mais l’élargissement de la mission à des enjeux dépassant la seule sécurité, combiné au rôle ambigu de l’Ouganda dans la crise provoquée par les agissements du M23, alimente les soupçons d’un double jeu de Kampala, accusé de poursuivre un agenda géostratégique caché. Sur le terrain, la présence des militaires ougandais (UPDF), parfois hors de leurs zones d’opérations, éveille les suspicions locales qui s’interrogent sur les motivations de cette énième présence étrangère.

Depuis trois décennies, les ADF exploitent le relief accidenté, le couvert forestier et l’instabilité régionale pour cibler les civils. Considérés comme le groupe armé le plus meurtrier de la RDC, ils se distinguent par un mode opératoire d’une violence extrême : massacres de villages à l’arme blanche, pillages, viols, enlèvements pour travail forcé, recrutement ou rançon. Selon l’ONU, au moins 6 000 civils ont été tués entre 2013 et 2021 au Nord-Kivu et en Ituri.

Si les ADF ont évité soigneusement des affrontements directs avec les militaires congolais (FARDC), le champ d’opération du groupe armé s’est étendu au-delà des terres congolaises. Une série d’attaques en 2021 va traumatiser les mémoires ougandaises. Le 7 juillet 2021, une bombe improvisée explosait à Kiboga, suivie le 16 octobre par un attentat dans un restaurant de Kampala qui a tué une personne et blessé plusieurs civils. Le 23 octobre, une explosion dans un bus à Mpigi a coûté la vie à un passager. Le 16 novembre, un double attentat-suicide frappait le centre de Kampala, près du commissariat central de police et du parlement, faisant au moins quatre morts civils et plusieurs dizaines de blessés. L’État islamique, auquel les ADF ont fait allégeance en 2019, a aussitôt revendiqué la responsabilité de ces attaques dans un communiqué.

Des résultats contrastés

Cette série d’attentats va pousser les autorités ougandaises à réagir. Le 9 décembre 2021, l’Ouganda et la RDC ont signé un accord de défense et de sécurité officialisant le lancement d’opérations conjointes dans le nord-est de la RDC pour démanteler les ADF, suite à une concertation entre le président Tshisekedi et le président Museveni. Mobilisant les FARDC et l’UPDF, elle ciblait principalement les camps des ADF dans les zones forestières et montagneuses de l’Ituri et du Nord-Kivu, avec pour objectifs de réduire les attaques transfrontalières, sécuriser les populations civiles et renforcer la coopération bilatérale.

Patrouilles combinées, opérations ciblées et surveillance aérienne et terrestre étaient au cœur de la stratégie militaire. Mais déjà, les Ougandais cherchaient aussi à protéger leurs intérêts économiques et logistiques en voulant sécuriser la route Béni-Kasindi, axe d’approvisionnement vital pour l’Ouganda, sujette à de nombreuses attaques.

Renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois en juin 2025, l’opération Shujaa a considérablement fragilisé les bases des ADF, les obligeant à se disperser et à déplacer constamment leurs campements. Les luttes intestines ont également contribué à la fragmentation du groupe, désormais divisé en plusieurs unités parfois indépendantes. On estime aujourd’hui que 1 000 à 1 700 combattants ADF sont actifs dans la région frontalière. Dans plusieurs localités du Nord-Kivu, la menace des ADF semble s’être quelque peu éloignée. À Béni, en bordure de la forêt de l’Ituri, les habitants ont enfin pu respirer. La situation sécuritaire s’est également nettement améliorée à Rwenzori, Mwalika et dans la zone triangulaire Oicha-Kamango-Eringeti, autrefois frappée par de nombreux massacres, permettant notamment la réouverture des écoles. L’Ouganda paraît avoir été nettement moins ciblé que les années précédentes, comme nous le confie un journaliste ougandais sous couvert d’anonymat.

Les ADF se radicalisent de plus en plus face à cet environnement hostile. En effet, malgré la pression militaire, les attaques meurtrières se poursuivent, souvent avec une violence accrue, témoignant de la résilience et de la dangerosité persistante de l’organisation. Sous la pression des opérations conjointes UPDF-FARDC, les ADF ont intensifié leurs représailles contre les civils, multipliant les attaques par petits groupes lors de leurs déplacements forcés. La menace est donc devenue diffuse mais reste bien réelle. L’attaque de la paroisse Bienheureuse-Anuarite de Komanda dans l’Ituri illustre le déchainement de violence du groupe armé. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, plus de 43 personnes ont été tuées lors d’une attaque dans la paroisse. L’assaut a visé des fidèles de l’église catholique, faisant plusieurs blessés graves et des enlèvements, malgré la présence de la force conjointe dans la zone.

Le soutien de la France

Le lancement et le déroulement de l’Opération Shujaa ont permis à l’UPDF d’affirmer sa présence dans la région frontalière, officiellement pour protéger les zones sensibles et sécuriser les voies terrestres vers l’Ouganda. Cette dynamique a été soutenue par la France, désireuse de protéger les investissements de Total Energies, qui a formé les troupes ougandaises de la Brigade de montagne et accompagné certains bataillons des FARDC, notamment au Gabon, selon l’institut de recherche congolais Ebuteli.

Le renforcement de cette présence étrangère a contribué à marginaliser le Rwanda dans la région. La construction de routes, notamment l’axe Rutshuru-Goma, a été perçue par Kigali comme une menace directe à son influence, le projet étant qualifié de « provocation » par les autorités rwandaises et considéré comme une ligne rouge à ne pas franchir. Le 23 mars 2022, alors qu’un discours du général ougandais Kayanja Muhanga mettait en avant ces projets routiers, le M23 lançait une attaque majeure à Bunagana, au sud de la frontière RDC-Ouganda, interprétée comme une réaction rwandaise à l’influence croissante de l’Ouganda dans l’est du pays.

Le double jeu de Kampala

Reste que les objectifs ougandais dépassent le simple cadre sécuritaire pour s’inscrire dans une logique géostratégique. En effet, le renforcement des réseaux commerciaux via la construction des routes citées ci-dessus est au cœur de la stratégique de Shujaa. Les opérations militaires facilitent la construction de ces routes, qui servent directement la politique commerciale de l’Ouganda : l’adhésion en 2022 de la RDC à la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) a renforcé les échanges et l’exportation des produits ougandais.

La région frontalière abrite également d’importants gisements pétroliers dont la sécurisation constitue également un enjeu majeur de l’Opération. Des investissements de plusieurs milliards de dollars sont en jeu, notamment les projets Tilenga de TotalEnergies et Kingfisher de CNOOC, ainsi que le pipeline EACOP reliant l’Ouganda à la Tanzanie. La militarisation vise à prévenir toute attaque contre les infrastructures pétrolières et à sécuriser la rentabilité du pipeline. Conscient que l’horloge tourne, Museveni souhaite que le pétrole commence à couler avant les élections présidentielles de 2026.

Depuis, l’Opération Shujaa a vu sa zone d’action s’étendre, notamment par le renforcement de la présence ougandaise dans le territoire de Djugu en Ituri pour lutter contre les milices CODECO et Zaïre, ce qui n’était pas initialement prévu. Si certaines extensions se sont faites en concertation entre généraux ougandais et congolais, les ougandais ont fait preuve d’initiatives unilatérales très mal perçues par la RDC. En février-mars 2025, l’Ouganda a déployé plus de 1 000 soldats et un arsenal important en Ituri, à Bunia, Mahagi et Djugu, hors du cadre de l’opération Shujaa, officiellement pour protéger les communautés Hema face aux exactions de la CODECO, selon un rapport de l’ONU.

Puis, le 10 juillet, l’Ouganda a rouvert unilatéralement les postes frontaliers de Bunagana et Ishasha, sous contrôle du M23, sans consulter Kinshasa, provoquant des tensions diplomatiques et des mises en garde sur le respect de la souveraineté congolaise.

Parallèlement, le général ougandais Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, a menacé d’étendre les opérations de l’UPDF sans approbation congolaise, multipliant les invectives sur X et affichant un soutien régulier au M23 ainsi qu’au président rwandais Kagame, adversaire de Kinshasa. Plusieurs rencontres diplomatiques notamment entre Muhoozi et Tshisekedi en juin ont permis d’apaiser les tensions.

Vers une issue incertaine

Les résultats sécuritaires de l’Opération Shujaa restent mitigés : si elle a contribué à fragmenter la menace que représentent les ADF, elle ne se limite pas à des objectifs militaires. L’opération a permis à l’Ouganda d’étendre son influence dans l’Est de la RDC, motivée par des enjeux géopolitiques et géostratégiques ainsi que par la compétition régionale avec le Rwanda. Le rôle des forces de l’UPDF y apparaît ambigu, certains déploiements ayant été menés de manière unilatérale, au-delà de la coordination diplomatique, pour s’implanter dans plusieurs territoires de l’Ituri et du Nord-Kivu.

Une présence qui suscite l’inquiétude des communautés locales, encore marquées par le souvenir des interventions ougandaises lors des guerres de 1996-2003.