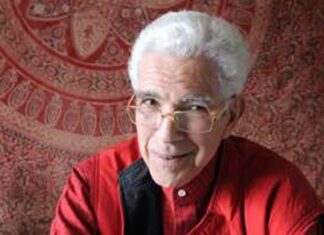

Pendant six décennies, la voix de Mohamed Wardi a accompagné tous les événements politiques du Soudan. Il a chanté l’espoir, la liberté, la désillusion, la douleur, la révolte. Il a incarné la richesse culturelle de son pays, trop souvent méconnue. Plus de dix années après son départ, il demeure une icône musicale et révolutionnaire dans toute l’Afrique de l’Est.

Leslie Varenne

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

L’histoire contemporaine du Soudan se conjugue avec la voix de Mohamed Othmane Hassan Wardi. Né en 1932 sur l’île de Sawarda, dans la région nubienne du nord du pays, il a grandi dans l’espoir de voir la fin du condominium anglo-égyptien, une forme particulière de colonisation qui masquait en réalité une domination pure et dure de l’Empire britannique.

Des débuts fulgurants

À 25 ans, moins d’un an après l’indépendance acquise en 1956, il chante pour la première fois à la radio soudanaise d’Omdurman, une ville de la banlieue de Khartoum… et c’est la révélation ! Dans la foulée, il enregistre son premier album, chante en arabe et en nubien, s’inspire des chants de son enfance, des mélodies populaires, des rythmes du Nil. Il s’impose sur la scène musicale, mêlant oud, percussions africaines et influences arabes, et reprend les textes des grands auteurs de son pays. Mohamed Wardi s’inscrit dans cet héritage culturel millénaire où la littérature et la poésie sont des respirations pour les Soudanais réputés être les plus grands lecteurs du monde arabo-musulman. Dès le début des années 1960, la voix de Mohamed Wardi résonne déjà dans toute l’Afrique de l’Est et puis au-delà, du Liban, au Mali et à la Mauritanie.

Poètes, vos papiers !

Chez Mohamed Wardi l’art est l’essence de la vie, il est néanmoins inséparable de l’engagement politique. A ce titre, il est souvent assimilé à Fela Kuti : tous deux portaient la musique comme une arme. En 1964 commence au Soudan une révolution populaire qui durera plus d’un an. Elle réussira à mettre un terme au régime militaire du général Abboud et à instaurer une période de transition démocratique. Dans son livre « Le Soudan dans tous ses Etats », l’ambassadeur Michel Raimbaud décrit cette période comme un exemple rare, dans la région, de changement politique impulsé par la société civile et non par l’armée. Evidemment, l’artiste choisit le camp du peuple et accompagne le mouvement. Ses chansons, comme « Ya Baladna Ya Helo », « Al Mursal », « Al Ghorba » deviennent des hymnes pour les étudiants, les ouvriers, les militants.

Mais ce combat a un prix. Membre du Parti communiste soudanais, le plus important du continent africain mais également le plus original car adapté aux réalités et à la culture du pays, Wardi deviendra un homme à abattre. En 1971, après l’échec de la transition démocratique, le nouveau régime militaire du général Nimeiry procède à des arrestations massives dans les milieux de la gauche soudanaise, le musicien est envoyé en prison, comme Fela Kuti, il y fera plusieurs séjours.

En 1989, lorsqu’Omar el-Béchir arrive au pouvoir, le chanteur choisit l’exil en Égypte. Il y restera treize longues années. Du Caire, il chante « l’oiseau migrateur » qui évoque la douleur de l’éloignement, le rêve du retour, la solidarité entre exilés. En juin 2002, il décide de rentrer chez lui au pays, quelque en soit le prix. A son arrivée à Khartoum, il est accueilli comme un héros par une foule en liesse. Alors qu’Omar el-Béchir est toujours au pouvoir, il déclare : « Je suis un humain, et tout être humain est contre la dictature. Je continuerai à la dénoncer. L’atmosphère n’encourage pas la création. La liberté est essentielle à l’épanouissement de l’art. » Il n’a rien lâché, il est le poète indomptable… Emu par cet accueil, il dira plus tard : « Le plus touchant, c’est que 85 % des gens étaient des jeunes qui avaient cinq, sept ans à mon départ et ne m’avaient jamais vu chanter » Preuve de son immense popularité dans tout le monde arabo-musulman, à l’occasion de ce retour triomphal, le journal libanais l’Orient le Jour lui consacre un article intitulé : « Chanter contre la dictature à 70 ans ».

« Rends nous les clés du pays »

Sa mort en 2012 n’a rien effacé. Sa chanson intitulée « Rends nous les clés du pays » écrite en 1997 et adressée à Omar el-Béchir a été reprise par les manifestants de la révolution de 2018. Cette complainte est une sorte de quintessence de son œuvre où la poésie se marie avec le combat : « Rends-nous le temps perdu, ces années d’exil et de peine, les rêves que nous avons vécus, le rêve d’un pays si grand et qui meurt de faim. Rends-nous enfin les clés du pays ! Où vas-tu fuir ? Dis-moi, où vas-tu fuir ? Comment vas-tu fuir toute cette souffrance, et toute cette faim ? Comment vas-tu fuir le lait des mères et le jugement de Dieu ? Comment vas-tu fuir quand tes deux mains sont trempées de sang ? Et le sang dit, se joignant à nous : « rends-les nous ».

Plus qu’un poète, un chanteur, un musicien, Mohamed Wardi est une conscience nationale ! Son héritage est immense : 300 chansons dans son répertoire et des générations de fan, qui fredonnent ses mélodies lors de fêtes, de deuils, de naissances. Il a également ouvert la voix à toute une nouvelle génération d’artistes africains en intégrant des instruments modernes et en renouvelant les arrangements tout en restant fidèle à ses racines. Avec lui les sons, les rythmes de sa région de son pays se sont exportées pour incarner la mémoire, la résistance, la beauté. Sous une vidéo d’un de ses concerts, un internaute a écrit : « C’était notre fils, il appartient à l’Afrique de l’Est, merci au Soudan. »

Après deux années de guerre, devant un Soudan dévasté, ruiné, affamé, les musées de Khartoum détruits, les joyaux du pays anéantis par la barbarie, on ne peut s’empêcher de se demander : « Que chanterait Wardi aujourd’hui ? » Une mélodie de pleurs accompagnée par les tambours du sanglots…