Dans un monde marqué par des bouleversements géopolitiques et une montée des menaces sécuritaires, le Front Polisario, mouvement séparatiste revendiquant la représentation du peuple sahraoui au Sahara occidental, est en chute libre, selon un rapport incisif de l’Observatoire national des études stratégiques (ONES) du Maroc. Publié cette semaine, ce document qualifie le Polisario de politiquement et militairement moribond, vidé de toute légitimité et réduit à un instrument manipulé par des agendas régionaux hostiles à l’unité territoriale du Maroc. Dans un contexte de lutte internationale contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, l’ONES appelle à l’isolement total du groupe, le désignant comme un obstacle à la paix et une menace potentielle pour la stabilité régionale.

Mohammed El Abbouch

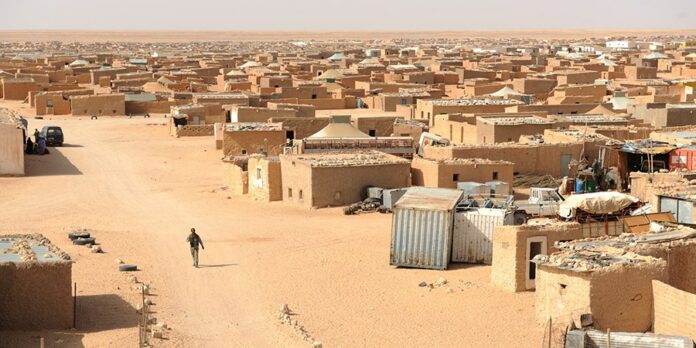

Le rapport souligne que le Polisario, loin d’être une force politique viable, est devenu une coquille vide, incapable de mobiliser un soutien populaire ou de maintenir une cohérence militaire. Ses activités dans les camps de Tindouf, en Algérie, sont marquées par des accusations de corruption, de répression et de détournement d’aide humanitaire, tandis que ses capacités militaires, jadis vantées, se sont érodées face à la montée en puissance des forces armées marocaines et à l’évolution des dynamiques sécuritaires régionales. Toute tentative d’intégrer le Polisario dans une solution politique au conflit du Sahara occidental, vieux de plusieurs décennies, est désormais considérée comme une entreprise futile.

Un basculement diplomatique en faveur du Maroc

Le déclin du Polisario s’inscrit dans une reconfiguration diplomatique mondiale qui renforce la position du Maroc. Depuis 2007, le royaume propose un plan d’autonomie pour le Sahara sous sa souveraineté, une initiative qui gagne un soutien croissant auprès des grandes puissances et des acteurs régionaux. La France, sous la présidence d’Emmanuel Macron, a récemment réaffirmé son appui à ce plan, le qualifiant de « base la plus sérieuse, crédible et réaliste » pour une résolution durable. Ce positionnement, qui rompt avec des décennies d’ambiguïté européenne, a consolidé la stature du Maroc au sein des Nations unies, où les pourparlers sur le Sahara piétinent depuis des années.

Les États-Unis, alliés stratégiques du Maroc, ont joué un rôle déterminant depuis décembre 2020, lorsque l’administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara dans le cadre des accords d’Abraham. Cette position a été maintenue par l’administration Biden, qui voit dans l’initiative d’autonomie un rempart contre l’instabilité régionale, notamment face aux menaces terroristes et aux réseaux de trafics transnationaux qui sévissent dans le Sahel. Washington considère le Maroc comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, grâce à ses efforts pour sécuriser ses frontières et promouvoir la coopération régionale.

L’Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara occidental, a opéré un tournant historique en 2022 en soutenant officiellement le plan marocain. Ce revirement, qui a provoqué des tensions avec l’Algérie, principal soutien du Polisario, a marginalisé davantage le discours séparatiste en Europe. D’autres pays européens, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ont également exprimé un soutien implicite à la position marocaine, privilégiant la stabilité et les partenariats économiques avec Rabat.

Un isolement continental

En Afrique, le Polisario subit un recul sans précédent. Plus de 30 pays, dont des poids lourds comme le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal, ont retiré ou gelé leur reconnaissance de la pseudo-« République arabe sahraouie démocratique » (RASD). Ces États saluent la vision marocaine, centrée sur le développement économique et l’intégration régionale. Les investissements massifs du Maroc dans le Sahara, notamment dans les infrastructures portuaires, les énergies renouvelables et les projets comme le gazoduc africain atlantique, renforcent son rôle de moteur de la coopération Sud-Sud.

En Amérique latine, des pays autrefois alignés sur les thèses séparatistes, comme le Pérou, la Bolivie et l’Argentine, réévaluent leurs positions. Ces nations, séduites par les opportunités économiques offertes par le Maroc et conscientes de l’obsolescence des alignments idéologiques de la Guerre froide, se distancient progressivement de la RASD. En Asie, des puissances comme l’Inde, la Corée du Sud et le Japon soutiennent tacitement l’intégrité territoriale du Maroc, voyant en Rabat un partenaire stratégique pour accéder au marché africain et contrer l’instabilité régionale.

Une menace sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne

Le rapport de l’ONES met en lumière une dimension souvent négligée : la menace sécuritaire que représente le Polisario dans une région sahélo-saharienne en proie à l’insécurité. La zone, qui s’étend du Mali au Tchad, est un foyer de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi que de réseaux de trafics d’armes, de drogue et de migrants. Selon l’Observatoire, les activités du Polisario, notamment dans les camps de Tindouf, alimentent un climat d’instabilité. Des rapports internationaux ont signalé des liens présumés entre des éléments du Polisario et des groupes armés opérant dans le Sahel, ainsi qu’une porosité des camps aux activités illicites.

Militairement, le Polisario est affaibli. Ses capacités, autrefois soutenues par des livraisons d’armes et un entraînement rudimentaire, ne font plus le poids face à la modernisation des Forces armées royales marocaines, qui ont renforcé leurs positions le long du mur de défense au Sahara. Les incidents armés sporadiques revendiqués par le Polisario, souvent exagérés dans leur portée, ne parviennent plus à masquer l’érosion de son appareil militaire. De plus, les tensions internes dans les camps de Tindouf, où des voix dissidentes dénoncent la gestion autoritaire et les détournements d’aide, fragilisent davantage le mouvement.

Dans ce contexte, l’ONES appelle à une requalification juridique du Polisario comme organisation terroriste. Une telle mesure, soutient l’Observatoire, permettrait d’assécher ses sources de financement, de limiter ses déplacements diplomatiques et de neutraliser son potentiel déstabilisateur. Cette proposition s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, où le Maroc joue un rôle central à travers des initiatives comme le G5 Sahel et des partenariats bilatéraux avec des pays comme le Mali et le Niger.

L’initiative d’autonomie

L’ONES réaffirme que l’initiative marocaine d’autonomie, proposée en 2007, constitue la seule voie crédible pour résoudre le conflit tout en répondant aux défis sécuritaires de la région. Ce plan, qui garantit une large autonomie aux populations sahraouies sous souveraineté marocaine, est perçu comme un modèle de gouvernance capable de stabiliser le Sahara et de contrer les menaces transnationales. Les investissements du Maroc dans la région — ports, routes, parcs éoliens et solaires — visent à transformer le Sahara en un hub économique, réduisant ainsi les vulnérabilités exploitées par les groupes extrémistes.

Le rapport conclut que le Polisario, relégué à un rôle marginal, n’a plus d’existence que dans des discours nostalgiques d’une époque révolue. Sans légitimité populaire, sans capacité militaire significative et sans appui diplomatique substantiel, le mouvement est condamné à l’obsolescence. Maintenir une ambiguïté à son égard, avertit l’ONES, reviendrait à ignorer les avancées irréversibles du Maroc et à compromettre la sécurité régionale dans une zone cruciale pour la lutte antiterroriste mondiale.

Dans un Sahel en crise, où la stabilité est un impératif, le Maroc émerge comme un acteur incontournable, porteur d’une vision intégrée alliant développement, sécurité et coopération internationale. Le Polisario, lui, n’est plus qu’un vestige d’un passé révolu, incapable de répondre aux exigences du XXIe siècle.