Présentée à l’abbaye de Jumièges, l’exposition Le temps creuse même le marbre met à l’honneur onze artistes tunisiens contemporains dont les œuvres interrogent mémoire et histoire. Un dialogue sensible entre passé, traces et création, dans un cadre chargé de symboles.

C’est dans le silence minéral de l’abbaye de Jumièges que résonnent, du 17 mai au 21 septembre 2025, les échos d’une mémoire tunisienne vivante et plurielle. Le logis abbatial accueille l’exposition Le temps creuse même le marbre, conçue en écho aux dix années de coopération entre le Département de la Seine-Maritime et la Tunisie. Plus de 80 œuvres de onze artistes contemporains tunisiens y sont présentées, autour d’une idée aussi poétique que politique : l’image comme lieu de mémoire, comme outil de transmission, comme faille dans le temps.

Le titre de l’exposition, traduction libre d’un proverbe en dialecte tunisien – « Goutte après goutte, l’eau finit par creuser la pierre » – en dit long sur l’ambition du projet. Il ne s’agit pas ici d’imposer une fresque figée ou de reconstituer un récit linéaire de l’histoire tunisienne. L’enjeu est ailleurs : faire émerger, par fragments, les strates de l’oubli, les fissures du silence, les lignes d’un héritage transmis autant que refoulé.

Sous le commissariat de Victoria Jonathan, l’exposition évite l’écueil d’un discours didactique ou d’un regard muséal exotisant. Elle propose plutôt un dialogue entre générations, médiums et temporalités. Les artistes convoqués – Héla Ammar, Ismaïl Bahri, Asma Ben Aïssa, Younès Ben Slimane, Meriem Bouderbala, Rafram Chaddad, Chiraz Chouchane, Férielle Doulain-Zouari, Farah Khelil, Amira Lamti et Fredj Moussa – tissent, chacun à leur manière, une cartographie sensible du passé et du présent tunisien. À travers photographies, vidéos, installations et archives, ils creusent dans les plis de la mémoire nationale, collective ou intime, entre réminiscences carthaginoises, héritages coloniaux, échos de la révolution de 2011 et migrations contemporaines.

Géographies de la mémoire

L’espace d’exposition devient un palimpseste, où les œuvres se répondent et s’interrogent, dans une proximité physique mais aussi symbolique avec les ruines de Jumièges. Ce dialogue entre deux lieux – la Tunisie de l’intime et la Normandie de la pierre, permet une mise en tension féconde entre les traces matérielles et les constructions imaginaires. Car si la mémoire peut se fossiliser dans les objets, elle se manifeste aussi dans les gestes, les récits oraux et les lieux abandonnés.

Ainsi, Héla Ammar interroge la rémanence des prisons dans l’imaginaire postrévolutionnaire tunisien, tandis que Fredj Moussa explore l’effacement progressif des figures populaires à travers des portraits photographiques fantomatiques. Younès Ben Slimane, pour sa part, opte pour une approche quasi documentaire, en filmant les paysages urbains en mutation, où les architectures coloniales cèdent le pas aux formes sans histoire de la mondialisation.

Farah Khelil joue, elle, sur les codes de l’archive pour mieux en subvertir l’autorité. Par un travail sur les documents administratifs et les objets trouvés, elle déconstruit la neutralité supposée de l’image et interroge sa charge affective. Rafram Chaddad convoque quant à lui l’histoire des minorités, notamment juives, dans un dialogue entre absence, mémoire et réappropriation.

La diversité des approches formelles, de la vidéo au collage, de la performance au documentaire, témoigne de la vitalité d’une scène artistique tunisienne souvent reléguée à la marge dans les circuits internationaux. Cette exposition, sans prétention d’exhaustivité, fonctionne comme un miroir éclaté où chaque œuvre devient un fragment de récit.

Creuser dans les silences

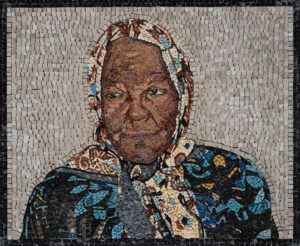

Chiraz Chouchane

Ce qui traverse les œuvres réunies à Jumièges, c’est une même volonté d’habiter les silences de l’histoire. Non pas les combler, mais y entrer, y circuler, y faire résonner d’autres voix. Le choix du site, une abbaye millénaire à l’histoire tourmentée, amplifie cette démarche. Entre les pierres blanches de Jumièges, ce sont d’autres ruines, d’autres pertes, d’autres renaissances qui prennent forme.

Il ne s’agit donc pas d’un hommage nostalgique à un passé idéalisé. Au contraire, les artistes réunis ici traitent la mémoire comme un matériau vivant, mouvant, en perpétuelle reconfiguration. Une mémoire qui n’est jamais donnée, mais à réinventer.

Ce récit alternatif, souvent fragmentaire, passe par des gestes simples : photographier des objets abandonnés, recueillir des témoignages intimes, restituer des rituels oubliés. Dans cette économie de l’attention au détail, du soin porté au passé, se joue aussi une résistance : celle d’artistes qui prennent le temps de regarder là où tout semble figé.

Un dialogue interculturel

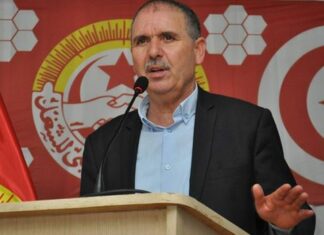

Rafram Chaddad

L’exposition s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération culturelle. Soutenue par l’Institut français de Tunisie et pensée dans le cadre des dix ans de partenariat entre la Seine-Maritime et la Tunisie, elle témoigne de la pertinence des échanges au long cours. Il ne s’agit pas ici d’une simple vitrine, mais d’un travail de fond sur les liens entre territoires, pratiques artistiques et histoires croisées.

La présence de partenaires comme Beaux-Arts Magazine et Ici Radio TV Digital renforce la visibilité du projet, sans en altérer la profondeur. Ce que montre Le temps creuse même le marbre, c’est qu’au-delà des dispositifs institutionnels, l’art peut être un terrain d’écoute, d’exploration et de partage.

Creuser le marbre, faire surgir l’histoire

L’exposition Le temps creuse même le marbre est un espace de respiration où l’histoire tunisienne, dans ses pluralités, vient rencontrer un lieu français chargé d’histoire. C’est aussi une proposition artistique forte, exigeante, qui invite à reconsidérer ce que l’on voit.

Ces œuvres s’inscrivent dans la durée, creusent lentement, patiemment, les sillons de la mémoire. Elles rappellent, comme le dit le proverbe, que même le marbre finit par céder à la répétition. Que l’art, goutte après goutte, peut fissurer les certitudes et faire affleurer, à travers les failles, un autre récit.

Une Tunisie racontée autrement

Dans le cadre du festival Terres de Paroles, deux événements ponctuent l’inauguration de l’exposition le 17 mai à l’abbaye de Jumièges. D’abord, une rencontre entre trois autrices, Azza Filali, Marie Nimier et Eva Marzi, offre un regard pluriel sur la Tunisie contemporaine, entre roman, récit et poésie. Des destins de femmes, des trajectoires de migrants, des voix qui explorent les fractures intimes et collectives d’un pays en mutation.

À la suite de cette discussion (18h30-20h), la plasticienne Amira Lamti, en lien avec ses œuvres présentées, propose une performance originale intitulée Wled el Machta (Les enfants de la machta), accompagnée du chorégraphe Rochdi Belgasmi. À travers une fusion de danse et de poésie, la performance interroge les gestes rituels liés au mariage, les représentations de genre et la transmission des imaginaires dans la culture populaire tunisienne. Un moment rare, à la croisée des disciplines et des sensibilités. Entrée gratuite sur réservation.