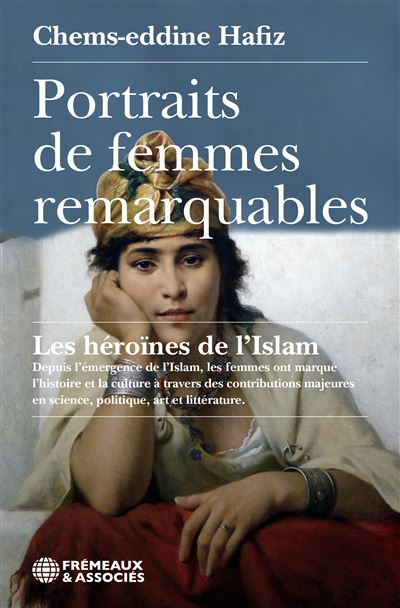

Dans le concert parfois assourdissant des discours contemporains sur l’islam, où les anathèmes le disputent aux apologies simplistes, l’ouvrage du Recteur de la Grande Mosquée de Paris proche de la Présidence algéérienne, Chems-eddine Hafiz, Portraits de femmes remarquables – Les héroïnes de l’Islam, se propose comme une mélodie discrète, une invitation à tendre l’oreille vers des voix que l’histoire, trop souvent, a choisi de couvrir.

Chems-eddine Hafiz, Portraits de femmes remarquables – Les héroïnes de l’Islam, Frémeaux & Associés,19/02/2025, 160 pages, 20 € – version CD 29,99 €.

Ce n’est point un panégyrique, ni un réquisitoire, mais une traversée, parfois sinueuse, parfois fulgurante, au cœur de plus d’un millénaire d’existences féminines qui ont, chacune à leur manière, marqué la civilisation islamique. En ces temps où les regards se figent volontiers sur des images fragmentaires ou déformées, explorer cette galerie de destins revient à chercher des points de lumière, des preuves d’une vitalité intellectuelle et spirituelle féminine souvent sous-estimée, voire occultée. Le pari est audacieux : restituer une généalogie, retisser une mémoire plurielle, pour éclairer non seulement le passé, mais aussi les débats qui animent notre présent.

Une plume pour les femmes, un livre pour tous

Qui est donc l’architecte de ce recueil ? Chems-eddine Hafiz, avant d’être l’auteur que nous lisons, est une figure publique dont les responsabilités modèlent inévitablement le propos. Recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est engagé dans la promotion d’un islam en phase avec les valeurs de la République française ; avocat, il maîtrise l’art de l’argumentation, de la construction d’un dossier. Cette double posture – celle du guide spirituel et celle du plaideur – transparaît dans chaque page. Il ne se situe pas comme un historien dont l’unique horizon serait la neutralité axiologique revendiquée par une certaine tradition académique, et il en a l’honnêteté de le souligner lui-même. Son livre est animé par une conviction, celle que la tradition prophétique originelle et l’esprit du Coran offrent aux femmes une place que les interprétations ultérieures ou les pesanteurs culturelles ont parfois cherché à restreindre. Ainsi, son œuvre navigue entre l’exégèse attentive aux sources scripturaires, la reconstitution biographique soucieuse de rendre leur humanité à ces figures, et un plaidoyer implicite pour une laïcité qui n’ignore pas la dimension spirituelle et culturelle des religions. Ce faisant, il inscrit son travail dans une perspective résolument humaniste, cherchant à dégager des continuités de sens qui parlent au-delà des appartenances confessionnelles.

L’empreinte spirituelle et la transmission du savoir religieux

L’islam, religion du Livre, confère dès ses commencements une place notable aux femmes dont l’existence est intimement liée au message coranique. Hafiz convoque d’abord Maryam (la Vierge Marie), dont le Coran souligne la piété et le statut d’élue, « choisie parmi les femmes des mondes » (s. 45 : v. 3), symbole d’une spiritualité féminine reconnue au plus haut point. Puis vient Hajar (Agar), dont l’épreuve et la foi endurante sont commémorées au cœur du pèlerinage, acte fondateur s’il en est. Ces figures matricielles dessinent d’emblée un horizon où le féminin participe pleinement à l’économie du salut.

Dans l’entourage immédiat du Prophète, Khadijah, sa première épouse, émerge non seulement comme une compagne fidèle, mais comme une femme d’affaires respectée, pilier moral et matériel, et première âme convertie après lui. Aïcha, parfois réduite à sa jeunesse ou à son rôle dans les premières dissensions, est ici restituée dans sa dimension d’érudite, source incontournable de hadiths, et actrice politique majeure des premiers temps de l’islam. L’auteur s’attache à démontrer comment ces femmes ne furent pas de simples réceptacles de la foi, mais des agentes actives de sa diffusion, de sa compréhension et de sa préservation.

Cette chaîne de transmission du savoir religieux par les femmes se prolonge. Umm al-Darda, au VIIe siècle, juriste et experte en hadiths, ou Nafisa al-Sayyida, au VIIIe, dont l’influence intellectuelle s’étendit jusqu’à l’Imam Ash-Shâfi’î, témoignent de cette érudition féminine. Chems-eddine Hafiz soulève ici, avec une discrétion qui n’ôte rien à la force de l’interrogation, le décalage entre les principes égalitaires perçus dans le texte coranique – « Et les femmes ont des droits sur les hommes semblables à ceux que les hommes ont sur elles » (s. 2 : v. 228) – et les dynamiques socio-culturelles qui ont pu, au fil du temps, générer des interprétations patriarcales restrictives. L’ouvrage pointe cette complexité inhérente : une révélation et sa réception humaine, inscrite dans l’histoire.

Décoloniser les imaginaires, réhabiliter les femmes

Un des mérites de l’ouvrage est de ne pas éluder la question épineuse des représentations. Le chapitre consacré à l’imaginaire occidental constitue une sorte de propédeutique critique : avant de peupler sa galerie, Chems-eddine Hafiz arpente celle, souvent déformante, des orientalistes. De Voltaire, dont la fascination pour le législateur Mahomet côtoie l’ironie mordante, à Delacroix, dont les Femmes d’Alger restent emblématiques d’un regard qui oscille entre l’observation ethnographique et la projection fantasmatique, l’auteur esquisse les contours d’un discours qui a longtemps fait écran. Ce détour n’est pas anecdotique ; il permet de mesurer la force des stéréotypes que les portraits suivants viennent, implicitement ou explicitement, contester.

Ainsi, les figures de pouvoir. Bilqîs, la reine de Saba, dialoguant d’égale à égale avec Salomon, loin de toute subordination supposée. Razia Sultana, dirigeante du sultanat de Delhi au XIIIe siècle, choisissant les attributs masculins du pouvoir pour affirmer son autorité. Plus récemment, Benazir Bhutto ou Najla Bouden, pionnières dans l’exercice du pouvoir exécutif au sein de nations musulmanes. L’inclusion de ces dernières, avec leurs succès et leurs ambivalences, inscrit cette aspiration au leadership féminin dans une continuité historique, mais aussi dans les défis du monde contemporain. Il s’agit moins de tracer une lignée immaculée que de montrer la persistance d’une volonté d’agir au plus haut niveau.

Les converties offrent un autre prisme de déconstruction. Isabelle Eberhardt, nomade spirituelle et géographique, trouvant dans l’islam et le désert une réponse à sa quête d’absolu. Eva de Vitray-Meyerovitch, universitaire dont la traduction de Rûmî fut le prélude à une adhésion intime à la mystique soufie. Sinead O’Connor, icône pop dont la conversion tardive interrogea et surprit. Ces trajectoires, par leur singularité, brisent l’idée d’un islam monolithique et mettent en lumière la dimension profondément personnelle de l’engagement religieux, capable de rencontrer des aspirations venues d’horizons les plus divers. La question de l’altérité et de l’appartenance se trouve ainsi retournée : l’islam n’est plus seulement une « culture autre » à observer, mais un chemin spirituel que des Occidentales choisissent d’emprunter.

De Cordoue à Téhéran : le chant des créatrices

Le génie féminin en terres d’islam ne s’est pas cantonné à la sphère du pouvoir ou de la spiritualité. Il s’est aussi exprimé avec éclat dans les arts, les lettres et les sciences. Lubna de Cordoue, au Xe siècle, calligraphe, mathématicienne et âme de la bibliothèque califale, est la figure emblématique d’une Andalousie où l’érudition féminine était une réalité. Mille ans plus tard, Maryam Mirzakhani, première femme à recevoir la médaille Fields, atteste de la pérennité de cette excellence intellectuelle. L’auteur tisse ainsi un fil subtil entre les époques, suggérant que ces « héroïnes » ne sont pas des exceptions isolées, mais les maillons d’une chaîne parfois invisible.

L’architecte Zaha Hadid, avec ses constructions qui défient la gravité et l’entendement, rejoint en esprit Fatima al-Fihriya, fondatrice de l’université Al Quaraouiyine de Fès, l’une des plus anciennes au monde. L’artiste Shirin Neshat, par ses photographies et ses vidéos explorant la condition féminine iranienne contemporaine, engage un dialogue visuel puissant avec un héritage complexe, où le corps, la foi et la politique s’entrelacent. Les poétesses, d’Al-Khansâ’ pleurant ses frères aux premières heures de l’islam à Assia Djebar questionnant la mémoire algérienne, témoignent d’une prise de parole littéraire qui, à travers les âges, a su dire le monde, la douleur, l’amour, la révolte. En présentant ces créatrices, Chems-eddine Hafiz rappelle que l’engagement peut aussi passer par la plume ou le ciseau, et que la modernité d’une culture se mesure aussi à la liberté de ses artistes.

Un islam pluriel au féminin pluriel

Comment ces divers récits de vie, ces fragments d’une histoire féminine multiforme, se composent-ils en une vision d’ensemble ? Chems-eddine Hafiz suggère, par la structure même de son ouvrage, que ces dimensions – spirituelle, politique, intellectuelle, artistique – ne sont pas étanches. La piété d’une mystique comme Râbi’a al-’Adawiyya, avec son amour intransigeant pour le Divin, peut inspirer autant une éthique du pouvoir qu’une audace créatrice. La volonté d’une Fatima al-Fihriya de fonder un lieu de savoir s’enracine dans une vision religieuse du monde où la connaissance est une voie vers Dieu. L’engagement d’une Benazir Bhutto, si complexe soit-il, ne peut se comprendre sans référence à son identité musulmane revendiquée.

La portée de cette fresque dépasse ainsi le simple catalogue biographique. En restituant leur épaisseur humaine et leur contexte historique à ces figures, le Recteur de la grande Mosquée de Paris les soustrait à une vision purement hagiographique autant qu’à une critique anachronique. Son travail s’apparente à une forme de maïeutique : il fait accoucher d’autres récits possibles sur l’islam et les femmes. Le « portrait » devient alors un acte de résistance mémorielle, un moyen de peupler l’imaginaire de contre-modèles, d’alternatives aux clichés. Chaque existence contée est une nuance apportée à un tableau trop souvent peint en noir et blanc.

Cet ouvrage se lit comme un pèlerinage à travers la mémoire. Ce n’est pas un point final, mais plutôt une borne milliaire sur un chemin de redécouverte. Il nous confronte à nos propres regards, à nos préjugés parfois inconscients, et nous invite à une écoute plus attentive des murmures de l’histoire. Le message, s’il en est un, pourrait être celui d’une dignité reconnue et d’une égalité fondamentale qui, au-delà des contingences historiques et des interprétations culturelles, trouve sa source dans l’essence même du message prophétique tel que le conçoit l’auteur. C’est une manière de dire que la femme, en islam, a été et demeure un pilier, une architecte de la civilisation, une gardienne de la flamme. Un rappel salutaire, dans la tourmente de nos temps.