Tandis que la Syrie illustre le naufrage d’un État sans cap, le Liban explore, à contre-courant, une voie républicaine ténue mais structurée. Dans un monde arabe saturé d’autoritarismes pétrifiés, de régimes de survie et d’utopies devenues poussière, une voix ténue s’élève depuis le Liban.

Malgré l’effondrement bancaire, l’explosion du port de Beyrouth et une paralysie institutionnelle chronique, deux figures incarnent un possible sursaut politique : Joseph Aoun, président méthodique issu de l’armée, et Nawaf Salam, Premier ministre juriste et diplomate de carrière. Ensemble, ils esquissent une alternative inédite au sein du monde sunnite, un État fondé non sur la force ou la rente, mais sur la souveraineté juridique, le réformisme patient, et la foi dans les institutions.

Joseph Aoun n’est pas un homme providentiel, sa présidence repose sur la restauration progressive de l’autorité étatique. Neutralité, discipline, refus de l’affrontement frontal, il incarne une stratégie d’institutionnalisation silencieuse. Il place l’armée au centre de son projet, relance les administrations indépendantes, milite pour l’application de la résolution 1701 — désarmement implicite du Hezbollah — sans provoquer de rupture brutale.

Nawaf Salam, ancien juge à la Cour internationale de Justice, complète ce dispositif par son autorité morale. Son gouvernement de technocrates tranche avec les coalitions confessionnelles habituelles. Son discours est sobre : désarmement, justice, réforme. Mais son action est freinée par un Parlement dominé par les clientélismes et les jeux d’obstruction. Sans majorité, sans milice, Salam s’appuie sur sa crédibilité et des relais diplomatiques.

Le Hezbollah contenu…pour l’instant

Leur stratégie commune est celle du contournement. Coopération avec les ONG, renforcement des relations bilatérales, recours aux audits et à l’expertise internationale. Réformer sans rompre, agir sans provoquer. Dans un Liban épuisé, ce réalisme modéré est déjà une forme de courage politique.

Le Hezbollah reste le point d’interrogation. Acteur central de l’État sans jamais s’y fondre pleinement, il ne peut ignorer la dynamique actuelle — ni l’empêcher totalement. Naim Kassem, secrétaire général, adopte un ton plus technocratique. Le lexique de la « résistance » s’enrichit de mots comme stabilité et développement.

Mais les fondamentaux demeurent comme le refus du désarmement, le maintien d’un appareil militaire autonome, la défense d’une doctrine régionale de dissuasion. Face à l’émergence progressive d’un État crédible, le Hezbollah joue la retenue stratégique, il accepte certaines réformes sans en devenir partie prenante. Le pari du tandem présidentiel est clair : rendre cette exception de plus en plus coûteuse, symboliquement et politiquement.

Un Parlement sans initiative

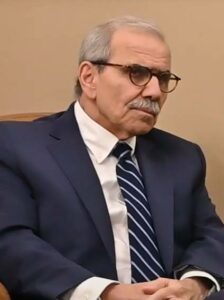

Nabih Berri, le fidèle allié du Hezbollah resté à la tète du Parlement

La Chambre des députés, dominée par une mosaïque de blocs confessionnels et tenu sous haute surveillance par l’indéboulonnable Nabih Berri, une sorte de radical socialiste roué et fortuné, constitue l’obstacle institutionnel majeur. Réformes judiciaires, audits, modernisation de l’administration, tout y est ralenti, redéfini, neutralisé. Le Parlement joue le rôle paradoxal d’un gardien de la légalité procédurale — sans produire de décisions substantielles. Dans cette impasse, l’exécutif gouverne par circulaires, partenariats et mécanismes administratifs, au risque d’une fragilité constitutionnelle.

La société civile libanaise, moteur de la révolte d’octobre 2019, reste mobilisée mais fatiguée. ONG, syndicats, étudiants, collectifs professionnels…tous exigent des résultats concrets. Le tandem Aoun–Salam tente une stratégie d’écoute ; forums citoyens, nominations de personnalités indépendantes, consultations publiques. Mais la confiance est précaire. La population ne veut plus de symboles, elle réclame la justice, les services, la transparence. L’enjeu est de taille : si cette société civile est leur principal soutien moral, elle pourrait devenir leur juge le plus sévère. Car elle a déjà vu, trop souvent, les promesses politiques sombrer dans les compromis.

Le projet souverainiste se heurte à des dépendances massives. Économiquement, le Liban est sous assistance internationale : FMI, UE, Banque mondiale exigent des réformes avant tout financement. Énergétiquement, le pays est tributaire de ses voisins. Militairement, l’armée dépend du soutien logistique et financier des États-Unis et de la France. Diplomatiquement, le Liban évolue sous surveillance régionale. Dans ce contexte, toute décision politique devient un signal international. La souveraineté ne peut être qu’un chantier progressif, balisé par les rapports de force. Aoun avance avec prudence, il cherche à restaurer l’État, non en proclamant son indépendance, mais en réduisant peu à peu ses vulnérabilités.

Le laboratoire sunnite

Le Liban ne sera pas un modèle, mais il pourrait devenir un laboratoire. Dans un monde sunnite dominé par les princes, les militaires et les prédicateurs, il tente une voie différente, celle d’un pouvoir modeste mais légitime, fondé sur le droit et l’équilibre. Ce pari, aussi incertain soit-il, mérite d’être regardé. Il est la seule tentative en cours de réintroduire un sunnisme politique compatible avec la démocratie, la souveraineté légale et l’État civil. À une réserve près, l’absence de tout réel leadership au sein de cette communauté charnière!

Si le tandem Aoun–Salam échoue, la thèse d’une fatalité autoritaire dans le monde arabe en sortira renforcée. Mais s’il tient, même partiellement, il offrira une issue. Ce n’est pas un renversement spectaculaire. C’est une reconstruction lente, ancrée dans la méthode et la résilience. Et dans la région actuelle, c’est déjà un événement.