À la suite de l’effondrement de la puissance soviétique en Afghanistan et la déchéance du régime Najibullah à Kaboul aux prémices des années 1990, une conception audacieuse a germé : celle d’édifier un territoire souverain destiné à l’accueil des moudjahidines issus des quatre coins du monde – depuis l’Arabie saoudite jusqu’au Maroc, en passant par l’Irak et l’Algérie, des confins nord-africains aux États-Unis, traversant l’Europe et les contrées latino-américaines.

Ilyas El Omari, ancien président du Conseil général de Tanger-Tetouan-Al-Hoceima, patron de presse au Maroc et créateur notamment de Cap.info et de Cap.radio à Tanger

Pour lire l’article en arabe, il faut cliquer sur le lien ci dessous

Cette aspiration s’est particulièrement affermie lorsque les nations ayant soit activement contribué, soit délibérément ignoré l’enrôlement de leur jeunesse dans les rangs des « jihadistes afghans », ont manifesté leur refus catégorique de les réintégrer à leur retour. Ce paradigme s’inspirait manifestement de l’établissement de « l’entité sioniste » implantée par la couronne britannique et les puissances occidentales sur le sol palestinien au mitan du XXe siècle, sous l’égide du fameux adage : « Un peuple sans terre pour une terre sans peuple ».

Par analogie, on prétendait que ces « jihadistes » constituaient désormais une communauté apatride, alors même que d’innombrables territoires pouvaient potentiellement leur servir d’asile.

L’Afghanistan, la Mauritanie et le Soudan

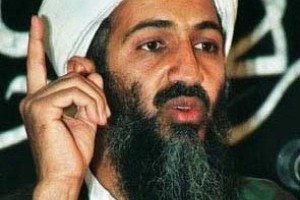

L’éminent instigateur du mouvement jihadiste contemporain, Oussama ben Laden, préconisait l’installation de ces combattants sur trois territoires distincts : l’Afghanistan, la Mauritanie et le Soudan. L’Afghanistan, en vertu de leur engagement contre « l’adversaire communiste athée » sous l’égide de l’Occident et de ses alliés, musulmans comme non-musulmans. La Mauritanie, en raison de sa vulnérabilité économique profonde et de sa carence infrastructurelle, facilitant ainsi l’intervention de Ben Laden et du royaume saoudien dans le financement de projets développementaux au sein de la capitale.

Quant au Soudan, il figurait parmi les alternatives envisagées pour plusieurs motifs, notamment le conflit fratricide opposant le nord au sud, qui a ultimement conduit à la sécession de ce dernier, ainsi que la présence d’un personnage jouissant d’une influence considérable tant en Occident – particulièrement en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis – qu’en Arabie saoudite : Hassan al-Tourabi. Ce dernier, mentor spirituel de la confrérie des Frères musulmans au Soudan et membre éminent de leur conseil mondial, avait orchestré l’islamisation du président militaire Jaafar al-Nimeiry et l’instauration de la charia, évoquant la définition stalinienne du fascisme : une dictature où s’entremêlent le capital et le sacré.

Néanmoins, la conjoncture événementielle a bouleversé la donne : l’impétuosité de Ben Laden et sa vindicte envers l’Occident, notamment les États-Unis, matérialisées par les attentats du 11 septembre et les offensives terroristes subséquentes contre les intérêts occidentaux à travers divers pays, la partition du Soudan en deux entités étatiques distinctes, le renversement de Nimeiry, ainsi que l’évolution politique mauritanienne vers un processus de démocratisation. Ces métamorphoses ont soit affaibli, soit rendu obsolète le concept d’un « État alternatif pour les jihadistes » au sein de ces contrées.

C’est dans ce contexte qu’une conception novatrice a commencé à éclore, circulant dans l’intimité de cénacles fermés et faisant l’objet d’échanges de missives cryptées entre diverses parties prenantes.

Al Qaida malléable? Pas vraiement

Ce qui confère aujourd’hui une certaine prégnance à cette idée réside dans l’émergence d’une doctrine inédite stipulant que « Daech incarne la barbarie sanguinaire, tandis qu’Al-Qaïda fait preuve d’une relative souplesse ». Cette perspective, déjà évoquée dans des publications antérieures, consiste à reconfigurer les rapports avec Al-Qaïda en lui octroyant des prérogatives en Afghanistan et en Syrie, tandis que le sort des combattants étrangers en Irak et en Syrie demeure en suspens, leurs patries d’origine refusant fermement leur rapatriement.

Depuis plus d’un lustre, la perception d’Al-Qaïda a subi une métamorphose significative, tant au Maghreb que dans les nations sahéliennes. L’organisation n’est plus appréhendée comme auparavant, et certaines voix affirment désormais qu’Al-Qaïda a « reconsidéré ses positions ». Elle n’incarne plus l’adversaire absolu ; elle s’est muée, aux yeux de certaines puissances occidentales, en un instrument malléable. Comme le formulait Engels : « Lorsque l’exploitation se mue en mode de vie, le bourreau devient partenaire du pouvoir ».

L’ensemble de ces éléments semble préfigurer l’édification d’une entité étatique inédite destinée aux jihadistes de diverses nationalités dans la région sahélienne, qui constituerait un instrument militaire, politique et culturel au service de l’Occident et de ses alliés, à l’instar d’Israël. Plus préoccupant encore, cet « État » pourrait se transmuter en une excroissance cancéreuse plus pernicieuse et plus dévastatrice qu’Israël elle-même pour la sécurité et la stabilité régionales.

En définitive, les peuples de cette région et leurs dirigeants se trouvent confrontés à une responsabilité d’une ampleur historique : adopter la décision judicieuse avant que l’irréparable ne soit consommé.

Ilyas El Omari: la banalisation d’Al-Qaïda par les Occidentaux