À cheval entre l’Algérie, la Libye, le Mali et le Niger, les populations touarègues ont une longue et riche histoire marquée par la résistance farouche à la pénétration coloniale française et la résilience à de nombreuses épreuves post-indépendances nationales.

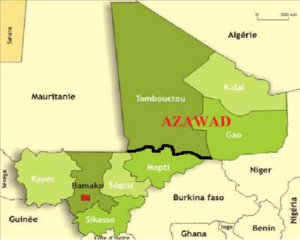

Dans cet excellent texte, Elyas El Omari revient sur la longue quête de l’indépendance de l’Azawad, région située dans le nord Mali, aux confins de l’Algérie, du Niger et de la Libye. L’auteur analyse également les implications de l’intervention militaire française de janvier 2013 au Mali et souligne la décision du pouvoir militaire de transition de dénoncer en janvier 2024 l’accord de paix inter-malien issu du processus d’Alger signé en 2015 dans la capitale algérienne. Il aborde enfin ici le projet de création d’un Etat indépendant de l’Azawad porté par la coalition des mouvements rebelles touaregs sous le nom de Front de libération de l’Azawad (FLA).

Elyas El Omari, ancien président du Conseil général de Tanger-Tetouan-Al-Hoceima, patron de presse au Maroc et créateur notamment de Cap.info et de Cap.radio à Tanger

Pour lire l’article en arabe, il faut cliquer sur le lien ci dessous

https://capinfo.ma/

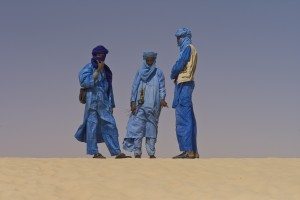

Au milieu du désert du Sahara, où le sable et le ciel se fondent en une seule entité, résident les Touaregs, les enfants de la terre de l’« Azawad ». Ces nomades ont tissé, à partir du silence des dunes et des murmures du vent, une histoire unique en son genre. Bergers du soleil, ils ne reconnaissent que les frontières naturelles tracées par la géographie. Leur histoire, portée sur leurs épaules, ne s’efface pas dans le sable mais demeure le témoignage de la résilience d’un peuple, malgré sa dispersion. Leurs regards reflètent un miroir des temps révolus, dont les chapitres restent encore à écrire. Dans leur lutte pour la survie, la liberté et la dignité, les espoirs des Touaregs s’enracinent profondément dans la terre.

Le désert, entre rigueur et séduction

Au cœur de l’Azawad, une région s’étirant sur de vastes étendues au nord du Mali, bordée par la Mauritanie à l’est, le Niger à l’ouest et l’Algérie au nord, le peuple touareg se distingue par sa majorité musulmane sunnite, suivant l’école malékite et le soufisme, ainsi qu’une minorité chrétienne. Vivant principalement de l’élevage et des déplacements à travers les terres arides, les Touaregs sont habitués à la rigueur et aux charmes du désert. Leur mode de vie nomade n’a pas seulement été un compagnon de route, mais aussi un allié précieux dans leur combat contre le colonisation et l’oppression politique qui les affecte depuis des générations. De l’ère coloniale à leurs luttes contemporaines avec les gouvernements nationaux, les Touaregs ont inlassablement défendu leur autonomie culturelle et politique.

Les Touaregs, souvent surnommés les « hommes bleus du désert » par certains historiens et explorateurs en raison de leurs vêtements teints qui laissent des marques sur leur peau, se désignent eux-mêmes comme « Imohag ». Ce terme, dans leur langue, signifie « hommes libres et honorables ».

La langue touarègue se distingue par une diversité d’accents, tels que le tamasheq, le tamajaket le tamahaq, qui varient d’une tribu à l’autre. L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’histoire touarègue est l’utilisation de l’alphabet « tifinagh », utilisé pour consigner leur culture et leur histoire. Ils font partie des peuples qui préservent leurs racines amazighes.

Depuis des millénaires, les Touaregs vivent dans un environnement désertique aride s’étendant à travers la région du Sahel, où ils affrontent des défis naturels et sociaux complexes. Leur nombre est estimé à plus de deux millions, bien que certaines sources suggèrent un chiffre plus élevé. De nombreux chercheurs s’accordent à dire que la région de l’Azawad, dans le nord du Mali, abrite les plus grandes communautés touarègues

Fragmentation et marginalisation

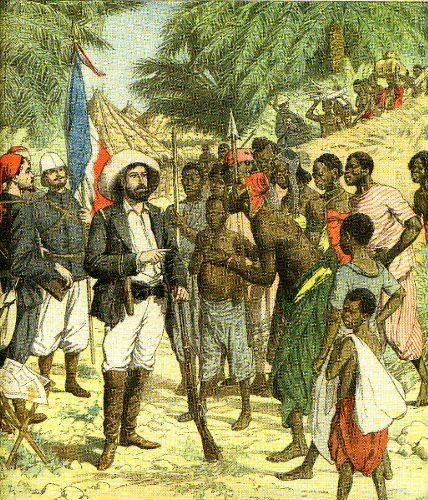

Depuis les prémices de la colonisation française en Afrique, la région de l’Azawad au Mali a subi des divisions territoriales qui ont profondément impacté sa population. Cette zone, riche en réserves énergétiques, a suscité des convoitises internationales. Les autorités coloniales ont morcelé la région, entraînant la dispersion du peuple touareg à travers plusieurs pays. Cette fragmentation, insensible aux spécificités culturelles et sociales des Touaregs, a conduit à la marginalisation de la région, la plongeant dans un isolement socio-économique et des griefs persistants.

L’histoire du conflit azawadien est l’une des plus anciennes et complexes de la région. Les premières tensions ont émergé avant le retrait de la colonisation française et l’indépendance du Mali. En effet, environ 370 chefs de tribus, érudits, commerçants et juges azawadiens ont soumis une pétition politique au président français Charles de Gaulle, réclamant le rejet de l’annexion de l’Azawad au Mali. Par la suite, Mohamed Ali Ansari a mené des initiatives politiques à Tombouctou pour obtenir un soutien international à la cause azawadienne.

En 1963, le prince Zeid Ag Tahir a dirigé une insurrection armée dans la région de Kidal contre les forces maliennes, mais cette tentative a échoué en raison d’un soutien international limité et de la répression brutale du régime de Modibo Keita. Ce dernier a eu recours à une violence excessive, notamment en tuant le bétail et en empoisonnant les points d’eau, tandis que certains pays voisins soutenaient le gouvernement malien, contribuant ainsi à l’échec de la révolution.

Une sécheresse dévastatrice a frappé la région, poussant de nombreux jeunes Touaregs à rejoindre les camps d’entraînement en Libye sous la direction de Mouammar Kadhafi. En 1982, Kadhafi a annoncé que la Libye accueillerait les jeunes Touaregs et leurs familles pour travailler ou s’engager dans les camps, afin de soutenir l’opposition nigérienne, en raison de ses divergences avec le régime de Niamey. Les Azawadis ont commencé à intégrer ces camps, initialement destinés aux Nigériens, et ont participé aux conflits régionaux, certains rejoignant même les rangs de la résistance palestinienne.

Avec le déclin de l’influence libyenne dans les années 1990, les combattants touaregs sont retournés dans l’Azawad, entrant dans un nouveau conflit avec l’armée malienne en raison de la négligence continue du gouvernement. Les mouvements armés ont alors commencé à revendiquer une indépendance totale, ce qui a conduit à la création du Mouvement populaire pour la libération de l’Azawad, la première organisation politique touarègue dans la région.

En 1990, l’Azawad a connu une nouvelle flambée de violence lorsque les Azawadis ont lancé des opérations militaires réussies contre l’armée malienne, menant finalement à des négociations aboutissant à l’« Accord de paix et d’intégration » en 1991. Cet accord reconnaissait pour la première fois l’existence d’un problème dans l’Azawad et officialisait le nom Azawad pour les régions septentrionales.

Les ingérences étrangères

Malgré plusieurs tentatives de paix, comme l’accord de Tamanrasset en 1991 et le « Pacte national » en 1992, ces accords ont échoué en raison des violations continues par le régime de Bamako. En 1994, un autre accord de cessez-le-feu a été conclu à Alger, mais la situation sécuritaire est restée fragile.

La signature d’autres accords, comme celui de Tombouctou en 1996, n’a pas amélioré la situation sécuritaire, qui s’est détériorée après 2000 en raison de l’expansion de la contrebande, du trafic d’armes et d’êtres humains, de la drogue et du terrorisme.

Ces événements ont conduit à la création du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) en novembre 2010, avec Bilal Ag Sharif élu secrétaire général à l’âge de 33 ans. En 2011, le groupe terroriste Ansar Eddine a émergé à l’initiative du notable touareg Iyad Ag Ghali, compliquant davantage la situation.

La même année, de nombreux étudiants de la région ont rejoint le MNLA, et l’aile militaire du mouvement a été annoncée, ainsi que la formation d’une alliance politique et militaire unifiée visant à expulser l’armée malienne des frontières historiques et géographiques de l’Azawad. Le 6 avril 2012, l’alliance a déclaré l’indépendance de l’État de l’Azawad.

Avec la déclaration d’indépendance, les groupes terroristes de la région ont été instrumentalisés par le gouvernement de Bamako et certains pays voisins, rejetant l’indépendance de la région. Le gouvernement a combattu le MNLA et le Conseil de transition formé après la déclaration d’indépendance, ces groupes jouant un rôle crucial en entravant les progrès de la révolution azawadienne.

En 2013, la France a lancé l’opération Serval pour reprendre le contrôle de la région alors contrôlée par les mouvements djihadistes. En 2015, l’accord de paix et de réconciliation d’Alger a été signé à Bamako, mais il n’a pas permis de mettre fin au conflit en raison du manque d’engagement du régime malien et de certains pays.

Avec le coup d’État de 2020, les putschistes ont appelé les mouvements azawadiens à participer à la phase de transition au sein du gouvernement, tout en affirmant leur engagement envers l’accord d’Alger. Cependant, les développements ultérieurs ont révélé que le régime putschiste de Bamako cherchait à gagner du temps et à désavouer l’accord, en liquidant et en arrêtant de nombreux membres des mouvements azawadiens. Face à l’escalade de la répression et à la marginalisation systématique, la région a été le théâtre d’une campagne militaire féroce, accompagnée du recrutement de mercenaires Wagner en provenance de Syrie et d’autres pays, pour cibler la population de la région de l’Azawad.

Charte d’honneur pour l’unité de l’Azawad

La « Charte d’honneur pour l’unité du peuple de l’Azawad » a été proclamée en réponse à la poursuite du conflit et à l’escalade militaire dans la région, ainsi qu’aux violations des droits de la population par l’armée malienne et les mercenaires de Wagner, en plus des crimes commis par les groupes terroristes. Ces violations ont touché les humains, les animaux et la nature, et des drones ont été utilisés pour commettre des violations graves, ciblant les enfants et les femmes, et obligeant la population à être déplacée de force.

Fin novembre 2024, lors d’une réunion d’environ 180 officiels et membres du Cadre Stratégique Permanent (CSP) dans la ville de Tanzawatin dans la région de Kidal, la création du Front de libération de l’Azawad (FLA) a été annoncée. Ce front vise la libération totale de l’Azawad et l’établissement d’une autorité azawadienne indépendante. Le Front a également adopté un nouveau drapeau reflétant l’identité de la région et a revendiqué le droit à l’autodétermination pour les Azawadis.

Cette réunion a vu la fusion des forces politiques et militaires du Cadre Stratégique Permanent, incluant le Mouvement de Libération Nationale de l’Azawad (MNLA), le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA), le Mouvement des Arabes de l’Azawad (MAA), et le groupe d’autodéfense touareg Imghad et ses alliés (GATIA), pour former une entité unifiée appelée Front de Libération de l’Azawad.

Lors de cette conférence historique, qui s’est tenue du 26 au 30 novembre 2024, les mouvements politiques et militaires se sont réunis sous l’égide du « Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple azawadien (CSP-DPA) », en présence et sous le patronage des chefs religieux et coutumiers. La réunion a permis de discuter des questions sociales, politiques et sécuritaires auxquelles la région est confrontée et d’explorer les moyens de relever les défis croissants.

Il a été annoncé que toutes les anciennes organisations relevant du cadre stratégique ont été dissoutes et fusionnées en une entité unifiée appelée Front de libération de l’Azawad (FLA). Le FLA cherche à obtenir l’indépendance totale de la région et à établir une nouvelle autorité politique, avec une charte fondatrice définissant les principes et les objectifs qu’il cherche à atteindre.

Le FLA a expliqué que l’annonce de sa création est intervenue en réponse aux massacres commis par les forces maliennes et leurs alliés russes contre les civils, et au non-respect par le gouvernement malien des accords de paix signés, en particulier l’accord de 2015.

Les participants ont affirmé leur engagement à unir le peuple azawadien avec toutes ses composantes et idéologies pour parvenir à la stabilité interne, et ont appelé la communauté internationale à reconnaître le FLA comme le représentant légitime du peuple azawadien. Ils ont également souligné la nécessité de faire face à toute tentative visant à affaiblir l’alliance ou à compromettre les droits de la population azawadienne, tout en mettant l’accent sur une action commune pour construire un avenir plus sûr et plus juste pour la région.

Après l’annonce de sa création, le FLA a été frappé par un drone près de la ville de Tinzawatin, tuant plusieurs de ses dirigeants, dont Fahd Ag Al Mahmoud, le chef du GATIA, et Shoqib Ag Attahir, le chef de la tribu touareg d’Edenan.

VOICI LE LIEN VERS LE GROUPE MAROCAIN CAP.INFO

https://capinfo.ma/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%82/

https://capinfo.ma/