De Paris à St Catharines en passant par Toulouse et Le Caire, plongez dans notre sélection d’événements culturels africains : Sidiki Diabaté enflamme La Défense Arena, Festiv’Ébène célèbre les traditions en Ontario, Visions africaines résonne à Toulouse, la mosquée Ibn Touloun dévoile son histoire au Caire, et Netflix revisite Black Hawk Down avec les voix somaliennes.

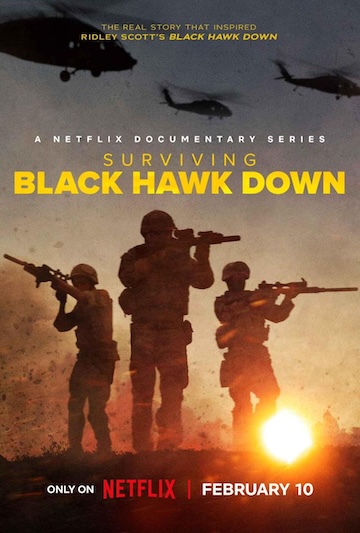

Netflix revisite la bataille de Mogadiscio avec Surviving Black Hawk Down, une série documentaire en trois parties, disponible dès le 10 février 2025. Pour la première fois, les voix somaliennes s’ajoutent aux témoignages américains pour éclairer ce tournant historique de la politique étrangère américaine.

Longtemps racontée à travers le prisme américain, notamment dans le film de Ridley Scott Black Hawk Down (2001), la bataille de Mogadiscio trouve enfin une perspective équilibrée. Netflix s’attaque à cet événement historique avec une série documentaire qui confronte les témoignages des Rangers, des Delta Force et des civils somaliens, révélant une réalité plus complexe que le récit héroïque popularisé par Hollywood.

L’opération « Gothic Serpent », qui devait initialement durer une heure, s’est transformée en un affrontement sanglant de vingt-quatre heures. Le 3 octobre 1993, les forces américaines, déployant 160 hommes, 19 avions et 12 véhicules, tentent de capturer deux lieutenants clés du général Mohamed Farrah Aidid dans le quartier de Bakara. Mais les milices somaliennes, armées de lance-roquettes RPG-7 soviétiques et organisées en petites unités mobiles, parviennent à abattre successivement trois hélicoptères Black Hawk. Le bilan est lourd : 18 soldats américains tués, 73 blessés et entre 133 et 700 morts du côté somalien.

Le contexte de cette intervention était particulièrement tendu. En 1991, la chute du dictateur Siad Barre, après 22 ans de pouvoir, plonge la Somalie dans une guerre civile. La famine qui s’ensuit fait 300 000 morts et pousse l’ONU à lancer l’opération « Restore Hope » en décembre 1992. Washington envoie initialement 28 000 hommes dans le cadre de cette mission humanitaire, mais l’objectif se transforme rapidement en une traque d’Aidid, accusé de détourner l’aide alimentaire.

La série met en lumière les témoignages inédits des civils de Mogadiscio. Ils racontent comment les bombardements américains sur la ville, visant les positions présumées d’Aidid, ont progressivement transformé une population initialement reconnaissante de l’aide humanitaire en opposants farouches à la présence militaire étrangère. Les interviews des anciens combattants somaliens révèlent leur organisation tactique sophistiquée, loin de l’image de miliciens désordonnés véhiculée jusqu’alors.

L’échec de Mogadiscio bouleverse la doctrine militaire américaine. Le « Syndrome de la Somalie » conduit l’administration Clinton à refuser toute intervention au Rwanda en 1994, malgré les alertes du général Roméo Dallaire sur l’imminence du génocide. Cette paralysie ne sera surmontée qu’après le 11 septembre 2001, avec une nouvelle approche privilégiant les forces spéciales et les drones, comme en témoigne la création de l’Africom en 2007.

Surviving Black Hawk Down dévoile également le rôle méconnu des forces maliennes et pakistanaises de l’ONU dans le sauvetage des soldats américains encerclés. La série explore les conséquences durables de cette bataille sur la Somalie : l’effondrement définitif de l’État, la montée des Tribunaux islamiques puis des Shebabs, et la persistance du chaos que l’intervention américaine était censée résoudre.

La série s’appuie sur des archives inédites, notamment des images tournées par les médias somaliens et des documents militaires déclassifiés. On y découvre les communications radio entre les pilotes des Black Hawk et leur base, révélant la confusion qui régnait pendant l’opération. Des séquences filmées par les habitants montrent également l’ampleur des dégâts dans le quartier de Bakara, où la majorité des combats se sont déroulés.

Le documentaire révèle aussi le rôle crucial des femmes somaliennes pendant la bataille. Plusieurs témoignent avoir caché des soldats américains blessés, risquant leur vie face aux milices. D’autres racontent comment elles ont organisé des réseaux d’information pour prévenir les civils des zones de combat.

La série explore également les conséquences psychologiques durables sur les vétérans américains et les habitants de Mogadiscio. Plusieurs Rangers, aujourd’hui engagés dans des associations d’anciens combattants, ont fait le voyage en Somalie pour rencontrer leurs anciens adversaires. Ces retrouvailles, filmées pour la première fois, offrent des moments de réconciliation poignants et une réflexion profonde sur la nature de la guerre.

L’héritage de la bataille de Mogadiscio continue d’influencer la formation des forces spéciales américaines. L’incident a conduit à une refonte complète des procédures d’évacuation en zone urbaine et au développement de nouvelles tactiques de combat en ville, désormais enseignées dans toutes les académies militaires américaines.

En donnant la parole aux Somaliens, le documentaire de Netflix ne réécrit pas seulement l’histoire d’une bataille, il interroge les fondements mêmes des interventions militaires occidentales en Afrique et leurs conséquences imprévues sur les populations locales.

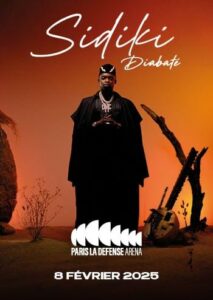

Sidiki Diabaté en concert à Paris le 8 février !

Sidiki Diabaté, héritier d’une lignée de griots, fusionne tradition mandingue et sonorités modernes. Il se produira à Paris La Défense Arena le 8 février 2025, offrant un concert exceptionnel qui accompagnera la sortie de son nouvel album. Un événement musical incontournable.

Sidiki Diabaté se produira à Paris La Défense Arena le 8 février 2025, offrant un spectacle qui allie musique traditionnelle mandingue et influences modernes. Ce concert marque la sortie de son nouvel album et célèbre son parcours exceptionnel en tant qu’héritier d’une longue lignée de griots.

Véritable virtuose de la kora, Sidiki Diabaté n’est pas seulement un musicien, mais un véritable ambassadeur de la culture mandingue sur la scène internationale. Issu de la 72e génération de la dynastie Diabaté, il perpétue un héritage familial exceptionnel. Son grand-père, Sidiki Diabaté, fut consacré « Roi de la kora » en 1977 lors du FESPAC, et son père, Toumani Diabaté, a remporté deux Grammy Awards. Élevé dans cet environnement musical, Sidiki a suivi une formation rigoureuse à l’Institut National des Arts du Mali avant de poursuivre ses études au Conservatoire Balla Fasseké Kouyaté. Multi-instrumentiste accompli, il maîtrise la kora, mais aussi le balafon, le tamani, le piano et la guitare.

Dès l’âge de 14 ans, Sidiki Diabaté s’est fait remarquer lors du Festival « Images et Paroles d’Afrique », marquant ainsi le début de sa carrière internationale. En 2014, il collabore avec son père sur l’album « Toumani & Sidiki », une œuvre qui célèbre le dialogue intergénérationnel et la transmission musicale. Ce projet lui vaut une reconnaissance mondiale, notamment une nomination aux Grammy Awards en 2015. Il poursuit ensuite son ascension avec des albums comme « Diabateba Music Vol. 1 » en 2016 et « Lamomali » en 2017, une collaboration avec Matthieu Chedid qui fusionne kora et musiques actuelles.

L’une des grandes forces de Sidiki Diabaté réside dans sa capacité à réinventer la musique traditionnelle en l’intégrant dans des univers contemporains tels que le rap, le RnB et la funk. Son jeu de kora dépasse les frontières classiques et dialogue avec des sonorités urbaines, ce qui lui permet de toucher un large public. Cette approche innovante fait de lui un artiste incontournable sur la scène musicale actuelle.

Son concert à Paris La Défense Arena promet d’être un événement exceptionnel, tant par la qualité de son répertoire que par la richesse de sa mise en scène. Il s’agira d’un véritable voyage musical, où la tradition mandingue se mêlera aux rythmes modernes pour une expérience immersive et vibrante. Avec un nouvel album prévu pour 2025, ce concert offrira au public une occasion unique de découvrir ses dernières compositions en live.

Le choix de Paris La Défense Arena comme lieu de spectacle souligne l’ampleur de l’événement. Cette salle, l’une des plus grandes d’Europe, offre un cadre idéal pour un artiste de son envergure, capable de créer une communion intense avec son audience. Le public pourra ainsi apprécier son jeu de kora virtuose, accompagné d’une mise en lumière soigneusement orchestrée pour sublimer l’expérience.

Les spectateurs pourront facilement accéder à la salle grâce à la station de RER A, Nanterre Préfecture, ou encore par les lignes de bus 160, 163, 259 et N53, qui desservent l’arrêt Esplanade Charles de Gaulle. Les billets sont disponibles à des prix allant de 36 à 99 €, offrant une large gamme d’options pour assister à cet événement exceptionnel.

Sidiki Diabaté continue d’écrire son histoire, entre respect de la tradition et modernité assumée. Son concert à Paris s’annonce comme un moment phare de sa carrière, une célébration de son talent et de son héritage, destinée à captiver le public français et international.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

Un voyage au cœur de l’Afrique avec Festiv’Ébène !

Du 8 au 14 février 2025, Festiv’Ébène investit St Catharines (Ontario,Canada) pour une célébration immersive du patrimoine africain. Expositions, spectacles et rencontres rythmeront cet événement incontournable, où traditions et modernité se rejoignent pour offrir une expérience culturelle unique et captivante.

Festiv’Ébène 2025, rendez-vous incontournable de la scène culturelle, investira St Catharines (Ontario, Canada) du 8 au 14 février. Cet événement, célébrant la richesse et la diversité du patrimoine africain, proposera des expositions immersives et des activités captivantes, ouvertes au public chaque jour de 13h à 19h.

Organisé par SOFIFRAN, une organisation communautaire à but non lucratif fondée en 2007 par des femmes immigrantes francophones, Festiv’Ébène 2025 dépasse le simple cadre d’un festival. Il s’agit d’un véritable hommage aux cultures africaines, mettant en lumière leurs racines ancestrales et leurs expressions contemporaines. L’exposition phare, « Afrique Éternelle : Passé, Présent, Futur », offrira une plongée fascinante dans l’histoire et l’évolution culturelle du continent. À travers des œuvres d’art, des photographies et des installations interactives, le public découvrira les multiples facettes des traditions africaines et leur résonance dans le monde d’aujourd’hui.

L’événement s’ouvrira en grande pompe avec un vernissage, prévu le samedi 8 février de 14h à 16h, une occasion privilégiée pour admirer les œuvres exposées et rencontrer des artistes talentueux. Parmi eux, le renommé percussionniste Amadou Kiénou, dont la présence promet des moments riches en émotions et en partage. En plus de ses performances, des discussions et ateliers interactifs permettront aux visiteurs de mieux comprendre la place de la musique et des percussions dans la culture africaine.

Le point culminant du festival sera sans nul doute la grande soirée spectacle du 15 février à l’École secondaire. Musique, danse et contes traditionnels s’y entremêleront pour offrir au public une immersion sensorielle totale, rendant hommage à la créativité et à l’énergie de la culture africaine. Des troupes de danse et des musiciens viendront d’horizons variés pour illustrer la diversité et la vitalité des arts vivants du continent.

Tout au long de la semaine, le public pourra également assister à des projections de films, des conférences et des rencontres littéraires mettant en lumière des figures emblématiques du monde culturel africain. Les festivaliers auront l’opportunité de participer à des ateliers pratiques, où ils pourront s’initier aux arts traditionnels tels que la teinture textile, la sculpture sur bois et la cuisine africaine.

Durant une semaine, St Catharines vibrera au rythme de l’Afrique, transformant le FirstOntario PAC en un carrefour d’échanges et de découvertes. Accessible à tous, Festiv’Ébène 2025 sera une opportunité unique d’explorer et d’apprécier les trésors artistiques et culturels du continent, promettant émerveillement et enrichissement à chaque visiteur.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

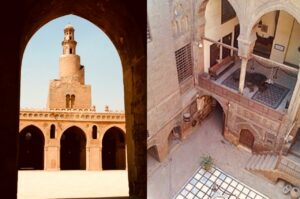

Deux trésors du Caire à (re)découvrir le 11 février !

Le 11 février, partez à la découverte de deux joyaux du patrimoine égyptien : la Mosquée Ibn Touloun et la Maison Gayer-Anderson. Une immersion fascinante dans l’architecture islamique et l’histoire orientale, entre spiritualité, art et traditions intemporelles du Caire.

Le 11 février, une visite culturelle exceptionnelle vous emmènera à la découverte de la Mosquée Ibn Touloun et de la Maison Gayer-Anderson, deux joyaux du patrimoine égyptien. Situés l’un à côté de l’autre, ces lieux chargés d’histoire offrent une plongée fascinante dans l’architecture islamique et la culture orientale.

La Mosquée Ibn Touloun, édifiée au IXe siècle, est le plus ancien monument musulman encore debout en Égypte. Son architecture grandiose et son ambiance intemporelle en font une destination incontournable pour les amateurs d’histoire et de culture. Accessible de 8h à 18h, elle accueille les visiteurs pour un tarif modeste de 60 LE pour les adultes (1,19 USD) et 30 LE pour les étudiants (0,59 USD). Cette mosquée se distingue par son immense patio carré de 90 mètres, doté en son centre d’une fontaine qui ajoute une touche de sérénité au cadre majestueux. Son minaret unique, caractérisé par un escalier extérieur en spirale, est l’un des éléments les plus emblématiques du site. En gravissant cet escalier, les visiteurs peuvent profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la ville du Caire, un spectacle à couper le souffle qui en vaut la peine.

À quelques pas de la mosquée, la Maison Gayer-Anderson transporte les visiteurs dans un autre univers. Composée de deux maisons historiques datant des XVIe et XVIIe siècles, elle constitue un exemple remarquable d’architecture domestique islamique. Le charme de ses balcons en bois sculpté et ses espaces richement ornés en font un lieu où le passé et l’histoire prennent vie. Autrefois résidence de John Gayer-Anderson, un médecin militaire britannique passionné d’art et de culture orientale, la maison abrite aujourd’hui une collection impressionnante d’objets précieux. On y découvre du mobilier d’influence ottomane, des tapisseries somptueuses, ainsi qu’une riche sélection de céramiques et de peintures européennes et chinoises. Chaque pièce témoigne de l’amour de son ancien propriétaire pour l’histoire et l’artisanat d’Orient.

La visite conjointe de la Mosquée Ibn Touloun et de la Maison Gayer-Anderson constitue une expérience culturelle complète, alliant découverte spirituelle et immersion dans l’art et l’histoire islamique. Pour une meilleure compréhension des lieux et de leur contexte, il est vivement recommandé de faire appel à un guide, qui saura éclairer les visiteurs sur l’évolution architecturale et l’importance culturelle de ces sites.

En parcourant ces lieux d’exception, on perçoit l’empreinte du temps et l’influence de différentes époques sur le patrimoine égyptien. Tandis que la mosquée reflète la grandeur et la puissance de la dynastie toulounide, la Maison Gayer-Anderson incarne le dialogue entre Orient et Occident à travers sa collection éclectique et son architecture préservée.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

Le 8 février, l’Afrique conte son histoire à Toulouse !

La MJC des Ponts-Jumeaux accueille « Visions africaines », un spectacle unique où l’âme de l’Afrique prend vie à travers contes, chants et poésies. Rendez-vous le samedi 8 février 2025, de 15h30 à 17h00, pour une immersion dans les traditions orales africaines qui promet d’être mémorable.

Sur scène, les artistes amateurs de la Compagnie Passeurs d’Histoires, dirigés par Patrick Leclerc, tissent un patchwork vivant d’histoires ancestrales. Le format cabaret-théâtre crée une ambiance intime où les voix des griots d’hier et d’aujourd’hui résonnent avec authenticité, transformant chaque spectateur en gardien temporaire de ces précieux récits.

Ces artistes passionnés ont choisi de donner vie à un répertoire riche et varié, puisant dans les traditions de différentes régions d’Afrique. Des forêts luxuriantes d’Afrique centrale aux vastes étendues du Sahel, chaque histoire porte en elle l’empreinte unique de son terroir d’origine. Les saynètes alternent habilement entre moments de pure poésie et passages plus rythmés, où les percussions traditionnelles viennent soutenir la narration.

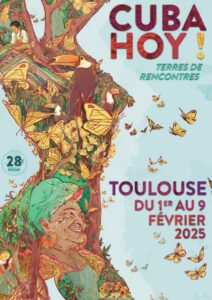

Ce spectacle, programmé dans le cadre du Festival Cuba Hoy 2025, célèbre les liens profonds entre l’Afrique et les cultures afrodescendantes. Il révèle comment les traditions orales ont voyagé, des villages africains jusqu’aux Caraïbes, traversant océans et générations pour nous parvenir intactes et vibrantes. Cette programmation souligne l’importance des échanges culturels qui ont façonné notre monde moderne, rappelant que la tradition orale reste un pont vivant entre les peuples.

L’originalité de « Visions africaines » réside aussi dans sa capacité à tisser des liens entre passé et présent. Les récits traditionnels s’entremêlent avec des histoires contemporaines, montrant comment la sagesse ancestrale peut éclairer notre compréhension du monde actuel. Les artistes n’hésitent pas à adapter certains contes pour les rendre plus accessibles au public d’aujourd’hui, tout en préservant leur essence et leur message profond.

Pour seulement 5 €, les spectateurs sont invités à un voyage sensoriel où chaque conte devient une fenêtre sur un monde où mythes, légendes et réalités contemporaines se rencontrent. Cette politique tarifaire volontairement accessible reflète l’engagement de la compagnie à partager ces trésors culturels avec le plus grand nombre, fidèle à l’esprit de transmission qui caractérise la tradition orale africaine.

La mise en scène privilégie la simplicité et l’authenticité, permettant aux récits de toucher directement le cœur du public. Les costumes et les accessoires, choisis avec soin, suggèrent plus qu’ils n’imposent, laissant à l’imagination des spectateurs la liberté de créer ses propres images. Cette approche minimaliste met en valeur la force des mots et la présence des conteurs, véritables passeurs de mémoire.