Militante de la cause touareg, la franco-japonaise Alissa Descotes-Toyosaki raconte avec pudeur et poésie, dans «La Caravanière» (Payot), sa rencontre avec le Sahara et ses habitants, il y a vingt-sept ans. La caravane de sel, qu’elle a suivie à deux reprises à dos de dromadaire, incarne son admiration pour un mode de vie millénaire qu’elle a épousé pendant treize ans. Obsédée comme son défunt père par les civilisations menacées de disparition, Alissa Descotes-Toyosaki a capturé, telle un explorateur des temps passés, la trace de son apprentissage de la langue et des coutumes touareg dans ses carnets, ses dessins et ses images, au fil de ce qu’elle qualifie de «vagabondages» au Niger, au Mali et en Algérie. Dans une interview avec Mondafrique, elle raconte comment le Sahara a changé sa vie à jamais, d’un éblouissement spirituel fortuit à une infatigable œuvre de témoignage.

Mondafrique : on peut dire que vous avez de qui tenir. Votre père vous a emmenés, vous et votre frère, en voyage d’aventure dans les lieux les plus incroyables !

Alissa Descotes-Toyosaki : J’ai fait le tour de la planète avec mon père. On est allé au fin fond de la forêt en Guinée, sur les îles Yap. On explorait des endroits où il n’avait aucun touriste. Mon père était antiquaire sans boutique. Il entreposait tout chez lui et la marchandise était vendue au fur et à mesure. Mais ce n’était pas l’objet de nos voyages. Il n’était pas attiré par les objets africains mais il adorait l’Afrique. Il disait : ’il faut se dépêcher de voyager parce que tout fout le camp.’ Il vivait avec un sentiment d’urgence, désespéré d’assister à la disparition de ce monde ancien. Mes souvenirs les plus marquants, ce sont des traversées sur des camions à bestiaux, à l’âge de huit ans, dans des conditions effroyables. Mon père laissait à ma mère une adresse à l’Holiday Inn et on partait à l’aventure. On faisait tout clandestinement. Des années plus tard, quand il a dû vivre dans les règles, il a arrêté. Et comme il s’emmerdait, il est mort.

Mondafrique : vous découvrez le Sahara, comme une initiation, à un moment de votre vie où vous allez mal.

A.D-T: Tout ce dont je me rappelle, c’est le choc entre l’avant et l’après. Je vivais les pires années de ma vie à Tokyo. J’avais 26 ans, j’avais fini mes études et je tournais en rond. A part un job d’hôtesse que m’avait dégoté mon père, je ne me fixais dans aucun travail ; j’y arrivais pas : pseudo mannequinat, télévision, musique. Tous les trois mois, je changeais de boulot. L’air de rien, je subissais la pression sociale. J’étais toute seule et je me sentais marginalisée. Je jouais du saxo, je traînais dans les milieux technos et je ressentais un mal profond qui commençait à s’installer. Et je me dis : ‘il faut que je me casse’. Mais pour aller où ? Un beau jour, mon père me voit, me dit que j’ai mauvaise mine et m’emmène en voyage. ‘Il y a mon pote machin qui organise des expéditions dans le désert marocain. Bon, c’est un voyage de groupe ; j’aime pas trop ça mais ce sera pas cher. ‘ Et on s’est retrouvés à Marrakech à boire des coups comme à Tokyo : ça s’annonçait très mal.

On est arrivés dans le désert à la nuit, crevés, et tout le monde a engueulé le guide parce qu’il s’était perdu. Il y avait quatre Français qui se plaignaient que le couscous était froid. On a été accueillis par des musiciens. La musique a toujours été un vecteur dans ma vie. Je fréquentais des trans parties à Tokyo et là, j’arrivais dans une vraie transe, naturelle, et la musique commençait à me transcender littéralement. Mon père ne dit rien et je suis happée par la musique, par le guide bédouin Mohamed. Je vois qu’il a mis son turban et qu’il se dégage de lui une espèce de dignité qui ne m’était pas apparue avant. Donc au lieu d’aller me coucher je dis au guide que je voudrais aller rejoindre les musiciens qui sont dehors en train de jouer. Je m’assois dans le cercle, dans la pénombre et je me laisse bercer par leurs chants soufis. A un moment donné, quelque chose me donne le tournis et je me lève, je sors du cercle et je vais marcher. Je monte une petite dune et je tombe sur un paysage merveilleux. J’en avais vu, avec mon père, mais cette fois, je suis passée de Tokyo aux 1001 nuits. Des milliers d’étoiles dans le ciel, le désert de dunes et au premier plan, l’oasis avec ses palmiers dattiers en ombre chinoise. J’ai levé la tête au ciel et j’ai failli tomber dans les pommes. Ce fut comme un éblouissement. Je passais de la cohue, de la société de consommation à outrance, on venait de vivre une attaque au gaz sarin – c’était des années horribles – et là, je me retrouvais dans ce vide magnifique, ce silence somptueux. Mon âme s’est envolée. Ca a duré un instant.

Puis je suis revenue dans le cercle, complètement bouleversée et très heureuse. Comme si j’avais découvert Dieu mais je ne le formulais pas comme ça. Je n’étais plus seule. J’ai ramené à Tokyo cet éblouissement qui m’irradiait de l’intérieur. Tout le monde le voyait.

Comme, pour moi, c’était une expérience mystique, je me disais que si c’était mon destin de repartir au Sahara, j’allais attendre qu’il se manifeste pour m’y ramener. J’aurais pu y retourner mais je ne voulais pas. Il fallait que ce soit le destin. Et s’il se passait rien, ça voulait dire que j’avais halluciné cet instant. J’ai donc attendu, pendant trois mois, à Tokyo, le signe du destin. La lumière en moi commençait à s’éteindre. Et à ce moment-là, j’ai reçu un coup de fil incroyable d’un musicien guinéen perdu de vue depuis longtemps qui me dit : ‘il y un Japonais qui cherche une interprète en Mauritanie’. Et je me dis : ’ça y est ! c’est ça!’ Du coup, je quitte Tokyo. J’y crois, j’ai la foi. Je fonce.

Mondafrique : ensuite, vous avez enchaîné plusieurs contrats de traductrice au Sahara pour la coopération japonaise. Comment en êtes-vous arrivée à décider de suivre la caravane de sel ?

A.D-T : Je restais dans mon idée des signes, des opportunités qui se présentent d’elles-mêmes. C’est ainsi que j’ai atterri au Niger grâce à une petite annonce de la JICA dans le journal. J’étais complètement obsédée par le Sahara. Et la caravane de sel, c’était un moyen de traverser le désert avec les nomades. Comme j’avais été bien éduquée par mon père et que je ne voulais pas être traînée à chameau comme une touriste, j’ai compris que le seul moyen, c’était cette caravane de sel. Les méharées organisées, pour moi, c’était insupportable. Le voyage et l’aventure se confondent pour moi. Il fallait que ce soit une aventure. Et puis c’était la première fois que j’allais voyager toute seule, sans mon père. C’était une nouvelle étape.

Qui dit caravane dit chameau (comme on appelle les dromadaires dans le Sahara).Et après, j’ai pris le parti des caravaniers, du voyage à chameau. C’est devenu politique. J’aimais aussi l’animal, son rythme, ses capacités incroyables, mais aussi son mauvais caractère. Je savais que physiquement, j’allais y arriver. Seize heures par jour, je savais que je pouvais les faire. Je savais que je pouvais boire l’eau du puits sans tomber gravement malade. Je n’avais pas de doute sur tout ça. Mais ce que je ne savais pas, c’est que la réalité de la caravane et des caravaniers, ce n’était pas du tout l’image romantique que je m’en étais faite : cette vision des mille et une nuits. C’était plutôt seize heures de marche harassante par jour, de la bouillie à tous les repas et le boucan monstre des montures qu’on charge à l’aube et qui hurlent.

Les caravaniers qui exercent ce métier hyper physique ne sont pas en tenue d’apparat et voilés d’indigo. Ils portent plutôt leurs vieux boubous déchirés pour la traversée du désert. Forcément, je me suis pris une claque dans la gueule. Je ressentais une souffrance à les observer trimer dur, plus misérables qu’avant mais j’étais heureuse qu’ils continuent d’exister. J’ai fait la caravane en 1998 et à nouveau en2003, pour aller jusqu’au bout, à Kano, au Nigéria, furieuse de m’être arrêtée sans le savoir avant le terminus deux ans plus tôt. Et puis la deuxième fois, je voulais tout filmer, me forcer à voir ce que je n’avais pas pu voir lors du premier voyage, dans mes délires romantiques. Le premier voyage, c’était une découverte. Je n’avais pas eu le temps d’observer vraiment. En 2003, j’emmène une caméra et je me dis : ‘tu documentes une civilisation, un commerce millénaire, la confection du sel, la bravoure de ces hommes, l’échange des cultures entre nomades et sédentaires.’ Je voulais garder une trace de ce monde qui était en train de disparaître. Je m’étais aperçue que personne n’avait documenté en images toute la traversée jusqu’à Kano. Sinon, je ne l’aurais peut-être pas fait.

J’ai mis douze ans à terminer le film Caravan to the Future. C’est toujours la même chose : les boites de production qui n’accrochent pas, qui te font réécrire. Mais il y a toujours un moment où quand tu dois y aller, tu dois y aller. On ne pouvait pas savoir combien de temps ça durerait. C’est pour ça que je n’avais pas trouvé d’équipe, à l’exception de mon assistant touareg d’Agadez. Ca dépendait de la récolte du mil, des prix, des marchés… Mon film est brut. Tout a été filmé de manière spontanée ; rien n’a été mis en scène. J’aurais pu leur acheter leurs sacs de dattes pour que ça aille plus vite. Mais je ne l’ai pas fait. Le dernier mois, j’en pouvais plus. J’étais comme une loque. Je dormais sur une natte dans les mosquées, les gens me prenaient pour un homme. Le temps passait tellement lentement sur les marchés ! Je me retrouvais juste à attendre l’étape suivante, par exemple l’achat du mil, qui pouvait prendre quatre mois. Je parlais en petit tamacheq, que j’avais appris au fil de mes voyages. Mais surtout, j’étais accompagnée de mon assistant, mon bras droit, mon confident. Sans lui, ce voyage aurait été impossible. C’était sa première traversée aussi mais il avait reçu une éducation nomade. Il ne s’est pas plaint une seule fois. La deuxième traversée a été plus difficile que la première. On a dû supporter des températures de fou, ce que je n’avais pas du tout anticipé. J’avais fait la première caravane en décembre et la seconde a commencé plus tôt, fin septembre. Il fait encore très chaud en cette saison. Si j’avais su, j’aurais pris un chameau avec ma propre réserve d’eau. Je crois que j’ai eu tous les symptômes de la déshydratation et de l’insolation. J’étais dans un état très très critique. La pluie a sauvé ma vie… et le film. On a reçu une pluie alors que ce n’était pas la saison : j’y ai vu un signe. Il fallait que je continue.

Mondafrique : étiez-vous motivée par l’exploit physique ?

A.D-T. : Je ne crois pas. Je n’avais pas la volonté d’aller au bout de mes forces. J’étais obnubilée par le fait que je devais finir ce film. J’étais prise par tous ces soucis et cette responsabilité et après, j’étais tellement épuisée que je suis revenue presque à 4 pattes. Je suis rentrée à Tokyo avec 50 rushes dont je ne savais pas encore quoi faire parce que je n’avais jamais fait de film. Et j’étais au désespoir devant le désintérêt des producteurs.

Mondafrique : vous dites que le Sahara vous a guérie de votre quête identitaire.

A.D-T : Avant l’arrivée au Japon, nous avions déjà été ballottés mais notre première installation à Tokyo a été vraiment horrible, aggravée par la déchirure avec mes grands-parents paternels que j’adorais. Quand j’ai rencontré les Touareg, j’ai arrêté de me prendre la tête sur la question de mon identité. Ce fut une espèce de libération. J’aurais pu flasher sur des Tibétains ou des Mongols. Ca a été les Touareg. La première rencontre, c’est le Sahara et la rencontre humaine, ce sont les Touaregs : les nomades du désert tels que je les idéalise.

Mondafrique : vous n’arrivez pas tout de suite à réaliser votre film. Mais vous retournez dans le Sahara. Dans quelles circonstances ?

A.D-T. : J’étais fière de mes images, de ces interviews autour du feu que je commençais à traduire, j’étais encouragée par des gens autour de moi mais je n’avais pas de budget ; je n’avais rien. J’avais juste envie de mettre ça dans un tiroir et de penser à autre chose. Et alors que j’étais rentrée depuis trois mois, je fais la rencontre improbable, lors d’une soirée, d’un Touareg de Djanet qui me propose de l’aider à ramener de la clientèle japonaise dans ses circuits. Ma première réaction a été de refuser, à cause de ce fardeau que je portais sur mes épaules, mais je n’avais qu’une envie : me casser dans le Tassili N Ajjers et me voilà repartie pour d’autres aventures.

Mondafrique : à Djanet, dans le sud de l’Algérie, vous découvrez un autre monde touareg.

A.D-T. : Ce sont des Touareg, mais pas les mêmes. J’ai rigolé mais j’étais choquée aussi. Par la suite, j’ai découvert l’identité touareg oasienne, qui n’est pas elle des campements du Niger. Je pensais que ce que je voyais était l’effet de l’arabisation mais on m’a expliqué que c’était aussi l’influence de la Libye. Toutes les familles de Djanet ont des parents à Ghat où vivent, depuis toujours, des Touareg de Libye. Les femmes de Djanet ne se mélangent pas avec les hommes même si elles ne sont pas détachées de leurs valeurs matriarcales. J’avais du mal à m’y faire, d’autant plus que les sœurs du chamelier qui était alors mon compagnon m’entouraient constamment de leurs soins. En Algérie, même à Djanet, quand tu circules seule au marché, il faut prendre tes précautions. Il y a des règles.

Je construis une relation amoureuse, donc je me fixe. Je me base à Djanet. Et je circule de part et d’autre des frontières, en empruntant parfois la route des fraudeurs, pour raccourcir le trajet. Ca agace un peu mon entourage. Mon chamelier, évidemment, il s’en fait un peu pour moi. Il n’aime pas trop me voir avec les fraudeurs. Mais il me laisse très libre. Je garde un souvenir extraordinaire de ces années 2004 à 2009 : j’ai tout laissé en plan et vécu ça à 100%. Ce furent des années d’insouciance totale. Je faisais des petites missions d’interprétariat et j’écrivais des textes pour la revue de bord de la compagnie Aigle Azur, qui me donnait des billets d’avion. Je vivais d’amour et d’eau fraîche, à faire la transhumance avec un troupeau de chameau, dans un décor splendide, vide certes, mais moi, je n’étais pas seule et ça me suffisait.

Mondafrique : vous avez écrit ce livre à partir de vos carnets de route, soigneusement conservés.

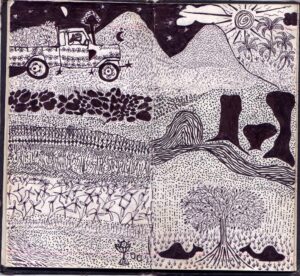

A.D-T. : J’ai des malles bourrées de carnets, de dessins, de photos, de vidéos. Dès que je le pouvais, j’écrivais au coin du feu avec ma lampe torche. Je savais qu’il y avait des choses qu’il ne fallait pas que je perde. Quand j’ai eu ma première caméra, je l’ai emportée partout. J’ai filmé les mariages à Djanet, les concerts de Tinariwen à Kidal, les passages de frontière en fraude, mes chameaux. Il me fallait tout ça. Et effectivement, les photos ont joué un rôle crucial dans ma mémoire. Pour écrire la version japonaise de ce livre, j’ai relu mes notes de route et je me suis dit que si je commençais à les reprendre telles quelles, ce serait trop long. Je voulais reprendre certaines phrases mais pas tout. Le reste, les souvenirs les plus marquants, ils étaient restés dans ma mémoire. Donc j’ai compilé un peu les deux. Tout ce matériel, bien qu’intime, était destiné à un public.

Mondafrique : en 2006, vous créez une petite structure touristique, Sahara-Eliki. Dans quel objectif ?

A.D-T.: C’était un peu une revanche. Je m’étais emmerdée en Mauritanie avec un chamelier qui me tirait au bout d’une corde. Je me suis dit qu’il y avait peut-être d’autres gens comme moi qui voulaient vraiment voyager en caravane dans le Sahara. J’ai cherché un format pour débutants. Et au bout de trois ans à Djanet, je me suis dit qu’une telle activité nous permettrait de gagner notre vie tout en donnant du travail aux chameliers et en perpétuant ainsi le mode de vie traditionnel, qui aurait été perdu depuis longtemps en Algérie sans les touristes. A Djanet, la vie coûte cher ; ce n’est pas comme au Niger. Et il y a beaucoup de chameliers qui abandonnent leur métier faute d’activité. Or, ils sont les seuls à pouvoir conserver la connaissance ancestrale des pistes et des dromadaires. J’avais du temps : je me suis lancée. J’avais appris à monter à dromadaire en une semaine donc j’ai imaginé une caravane d’une semaine pour les Japonais. J’ai créé une association à but non lucratif, Sahara-Eliki, dédiée au sponsoring de chameaux. J’ai appelé ça «Un chameau pour bosser», intraduisible en japonais, et qui n’a absolument pas fonctionné en France.

Un chameau, à l’époque, coûtait 400 euros. Je suis allée en acheter six à Arlit, au Niger, parce que c’était moins cher et que ça me fournissait le prétexte d’une nouvelle caravane. J’ai fait le voyage de retour à Djanet avec un chamelier nigérien marchand de bétail. Son défi, c’était de traverser la frontière algérienne sans se faire prendre. On a fait une étape de cinquante heures presque sans s’arrêter et sans faire du feu pour ne pas rencontrer une patrouille. J’étais estomaquée. Qu’est-ce-que l’Algérie avait à foutre de ces chameliers ? Je ne comprenais rien. J’avais déjà vécu ça lors d’un voyage antérieur en voiture avec des migrants et une famille qui accompagnait un vieux monsieur se soigner à Djanet. L’Algérie, c’était la terreur. Et pourtant, c’était les mêmes familles de part et d’autre de la frontière.

Mondafrique : dans ces mêmes années, avant l’arrivée des groupes djihadistes algériens qui ont transformé la région en piège mortel pour les étrangers, vous avez également circulé au Mali ?

A.D-T : Je suis partie de Kidal et j’ai remonté jusqu’à Tamanrasset et Djanet. Environ 3000 km : un long parcours, mais il n’y a pas le choix. De Kidal à Tamanrasset, je me suis dit que la route passait par Tinzawaten (qui sert de poste frontière entre le Mali et l’Algérie) et que je ferais tamponner mon passeport d’entrée à cet endroit. Mais mon honnêteté m’a valu beaucoup de tracasseries policières, comme le prévoyait le chauffeur du 4X4 qui n’arrêtait pas de m’engueuler et une passagère touareg autoritaire, qui me reprochait de n’avoir pas pris suffisamment de provisions et de ne pas savoir cuisiner. J’étais frigorifiée. Je n’avais pas anticipé le froid de l’Adrar des Ifoghas. J’étais mal habillée, je me remettais de fractures aux poignets et je n’étais pas bien préparée du tout. On aurait dû arriver en deux ou trois jours et on a mis six jours. Le convoi était merdique; les voitures aussi. Je n’avais pas les moyens de me payer les meilleures conditions de voyage. Je venais de voir le groupe Tinariwen en concert à Kidal mais je ne voulais pas attendre leur départ pour Tamanrasset dans leurs bons 4X4. J’ai pris le premier taxi brousse à l’autogare. Je suis très rapide pour le départ. C’est un compliment que les Touareg m’ont toujours fait. Je suis prête en 3 minutes.

A Kidal, j’ai vu que quelques personnes me jugeaient en tant que femme seule, me prenaient pour une vagabonde. C’est une société conservatrice même si, au même moment, il y a Tinariwen qui fait le tour du monde et mélange tous les genres dans sa musique. Tu arrives à Kidal et tu te dis : « C’est ça, la capitale du desert blues?». Pas d’infrastructure. Aucun charme. Mais tu vois qu’il y a quelque chose dans ces danses incroyables de fierté, sur la guitare et le tendé (tambour joué par les femmes) C’est splendide et je suis contente d’avoir tout filmé. Derrière, il y a toute la résistance, la révolte, l’histoire de l’Azawad (le nom que les Touareg donnent à cette vaste région du nord du Mali dont ils revendiquent l’indépendance.) C’est très puissant.

Mondafrique : Sahara-Eliki a fonctionné quelques temps mais la sécheresse a fini par emporter vos chameaux, comme c’est le cas, de façon cyclique, depuis toujours.

A.D-T. : On a eu jusqu’à quinze dromadaires, dont les propriétaires étaient des Japonais qui venaient les monter à Djanet. Je filmais des petites vidéos des chameaux que j’envoyais aux propriétaires. Ça marchait très bien. J’ai reçu les premiers Japonais ; ils n’avaient aucun problème d’adaptation et n’avaient plus besoin de moi. Quand la sécheresse est arrivée, on n’a pas vendu nos animaux tout de suite, à cause de leurs propriétaires japonais. Mon chamelier me dit : ‘on va acheter une vieille Toyota en Libye et on rapportera de l’orge à notre troupeau.’ On a fait ça pendant deux ans. On s’était attaché aux animaux et de les voir dépérir, c’était dur. Ils sont tous morts, les uns après les autres, de maladie. Leurs corps étaient faibles. Ils n’avaient même plus de bosse. La vraie sécheresse a commencé vers 2009 et, en 2011, ils étaient tous morts. 2011, ce fut l’année de la mort : Fukushima, en mars, mon père, en septembre, Kadhafi en octobre puis les chameaux, dont j’ai appris la mort en novembre.

Mondafrique : votre dernier voyage avant la longue rupture provoquée par la catastrophe de Fukushima a été un peu différent.

A.D-T. : Ce dernier voyage répondait au premier, celui de l’éblouissement. C’était un voyage sur les traces de l’Islam soufi avec un Touareg de Tamanrasset, Sakaï, qui m’avait emmené à ermitage de l’Assekrem, sur les plateaux du Hoggar, où son grand-père avait été l’interprète de Charles de Foucauld, l’auteur du premier dictionnaire franco-tamacheq. J’avais rencontré Sakaï lors d’une fête soufie à une centaine de kilomètres de Tamanrasset et la musique était celle que j’avais entendue dans cette oasis marocaine, à mon premier voyage. Les musiciens étaient vêtus de blanc et ils jouaient une sorte de transe, comme des litanies, des prières. J’ai dit à Sakaï : ‘je crois que c’est la musique que j’ai entendu cette nuit-là’. Sakaï a proposé de me conduire à Aïn Salah, dans la région des oasis rouges, où se trouvent les marabouts, les saints et les soufis. Je quittais la zone touareg mais j’étais toujours avec un guide touareg. Nous étions en décembre 2010. Trois mois plus tôt, à Arlit, au Niger, quatre Français d’Areva avaient été enlevés et Michel Germaneau, kidnappé au Niger lui-aussi, avait été assassiné en juillet. Toute la région était quadrillée.

Nous sommes partis, tous seuls. J’étais une femme. Je n’étais pas convertie. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Je n’ai pas trouvé la réponse à mes questions mais je me suis rapprochée de cet islam des marabouts. Sakaï, qui était très attaché à un saint soufi, Sidi Wafi, qu’on surnomme «le saint rebelle», me parlait de cet islam traditionnel des oasis, très engagé dans l’autosuffisance. Nous sommes arrivés sans encombre à Timimoune. Et là, on s’est fait prendre par la gendarmerie et raccompagner sous escorte jusqu’à Djanet. Atroce. Sakaï était dégoûté. On s’est quitté comme ça. J’ai pris un vol pour Djanet où j’ai accueilli un groupe de touristes japonais. Je suis rentrée à Paris une semaine plus tard et j’ai appris qu’une touriste italienne venait de se faire enlever au nord de Djanet. Ça a sonné le glas de notre vie. Toute la carte de la région est devenue rouge. Tout le Sahara. C’était la fin d’une décennie de liberté. Quand j’ai écrit ce livre, je me suis : ’Mon Dieu, que j’ai eu de la chance ! Et si la situation est devenue très difficile depuis lors, ce qui fera l’objet d’un deuxième tome, au fond, j’ai confiance dans les Touareg et leur résistance.