Jean Rouch, enterré depuis 2004 au cimetière chrétien de Niamey, après une vie dédiée à la contemplation de la culture de l’ouest nigérien, en serait sans doute le premier étonné. Autour de son nom, donné après sa mort au centre culturel franco-nigérien récemment rebaptisé par les autorités militaires, une vive polémique a surgi dans les milieux culturels où il occupa une place éminente pendant des décennies.

On s’en souvient, dans le sillage de la grave crise de l’été 2023, les nouvelles autorités militaires, poussées plutôt que suivies par la jeunesse de la capitale, rompent avec la France. Les menaces d’intervention militaire brandies vainement par Emmanuel Macron après le renversement de son ami Mohamed Bazoum sont sanctionnées à l’automne par l’expulsion de l’ambassadeur de France Sylvain Itté et du contingent militaire. Tous les compartiments de la relation entre les deux pays sont fracassé, y compris la coopération culturelle et académique.

C’est Paris qui ferme le Centre culturel et le lycée français, rapatriant les employés français, et c’est Paris qui refuse de rouvrir la médiathèque à la demande du tout nouveau ministre de la Culture. A ce moment-là, la France s’essuie les pieds sur le statut binational du Centre, qui a servi de modèle au Mozambique et à la Guinée.

«Le Président Diori avait dit : ‘je ne veux pas de centre culturel français au Niger’», explique Delphine Boudon, qui a organisé la cérémonie de baptême du centre en décembre 2006, en tant que directrice du CCFN. «C’est ainsi qu’est né, au lendemain des indépendances, le premier centre binational du réseau ; un statut unique qui inscrit la coopération au cœur de ses missions.»

D’un ami l’autre

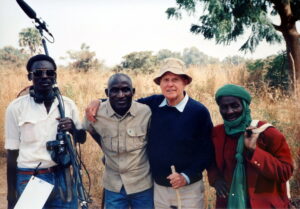

Dans ce contexte de paralysie, les autorités nigériennes décident, le 27 juin 2024, de mettre fin au statut franco-nigérien de l’établissement. Le Centre culturel franco-nigérien (CCFN) Jean Rouch va devenir le Centre culturel Moustapha Alassane. Le second, décédé en 2015, était un grand ami et compagnon du premier. C’est d’ailleurs en allant visiter son studio, sur la route de Tahoua, que le très vieil homme, atteint de la maladie d’Alzheimer, meurt dans un accident de voiture. Damouré Zika, le complice du cinéaste depuis 1939 et son comédien de prédilection, a d’ailleurs conclu sobrement à l’époque que Jean Rouch était parti chercher la mort.

Dans un post du 2 juillet qu’on croirait dicté par l’Elysée, Jean-Michel Neher, le lointain successeur de Delphine Boudon, ne s’attarde pas «sur les causes, les tensions, les négociations qui ont été tentées, les justifications et les silences». Il impute la mort du CCFN à une décision «unilatérale de la junte militaire», «un quarteron de généraux sans foi ni loi» qui installe «lentement, sournoisement, une dictature qui ne dit pas son nom». Neher ajoute regretter la «cessation définitive d’une coopération bilatérale née il y a soixante ans» et convoque le souvenir des milliers d’actions menées par le CCFN pour s’efforcer «d’être un rempart à l’ignorance, l’obscurantisme, aux dérives autoritaires et aux mensonges de toute sorte (….)susceptibles d’entraver l’ascension démocratique du Niger.»

L’auteur se rend-il compte, en écrivant ces mots vengeurs, combien il incarne la bien-pensance coloniale qui irrite tant les Nigériens?

Si en baptisant le centre du nom de Moustapha Alassane, les autorités continuent d’exprimer une forte volonté de souveraineté nationale qui concerne aussi d’autres édifices de la capitale, elles rendent aussi hommage, peut-être sans le savoir, à une amitié d’une richesse et d’une longévité exceptionnelles, qui fut le creuset du cinéma nigérien, remarquable par sa liberté et sa singularité.

Rigolade et poésie

Delphine Boudon découvre cette histoire en préparant le baptême du Centre, en décembre 2006, près de deux ans après la disparition de Rouch. «C’est très bien qu’ils aient donné le nom de Moustapha au centre culturel ! Rouch savait qu’il était Blanc, qu’il ne pouvait pas tout comprendre. Mais il était à la recherche du merveilleux que lui offraient ses amis nigériens. C’était un échange permanent, dans l’amitié et la rigolade. Les premiers films de Rouch étaient purement ethnographiques et c’est la fréquentation de ses amis nigériens qui l’a poussé vers la fiction. Je pense qu’il était vraiment très sympa et très marrant. D’ailleurs, Rouch et ses amis passaient leur temps à se marrer. »

Pour Delphine Boudon, il ne faut surtout pas voir dans l’histoire de Rouch et des précurseurs du cinéma nigérien une relation de maître à disciples. A son premier voyage, en 1939, Jean Rouch était encore ingénieur des Ponts-et-Chaussées, employé à la réfection de la route d’Ayorou. Il n’est devenu ethnographe, puis cinéaste autodidacte, que par la suite, avec les moyens du Centre National de la Recherche Scientifique. Sa philosophie, c’était le partage.

«Ce n’était pas une aventure à vocation commerciale. Chacun faisait avec ce qu’il était. Rouch était un passeur. Il amenait les moyens techniques, de quoi mettre de l’essence dans les bagnoles et du matériel. Et il leur apprenait à s’en servir», poursuit Delphine Boudon.

Quand Rouch rencontre son double nigérien, Moustapha, ce dernier est mécanicien. Il tournera ensuite un western («Le Retour d’un Aventurier») et des dessins animés. C’est le seul cinéaste africain à avoir exploré ces genres. Damouré, le traducteur de 1939, devient infirmier auprès du médecin-chef de l’hôpital de Niamey et reste le comédien fétiche de Rouch et son initiateur aux cultes sonraï. Djingarey Maïga s’essaye à la caméra puis réalisera une oeuvre profondément originale, une fresque noire sur l’histoire moderne de son pays. Oumarou Ganda, premier récipiendaire du grand prix du Fespaco en 1972 pour «Le Wazzou polygame», est docker sur le port d’Abidjan, comme Sembène Ousmane, quand il rencontre Rouch.

Au fil des décennies, ses oeuvres purement ethnographiques, comme le court-métrage «Les Maîtres fous», sur les rituels de possession sonraï (1955), cèdent la place à un cinéma de fiction qui exulte le trio de comédiens de Rouch, Damouré, Lam et Tallou, dans des pièces jubilatoires et fantaisistes, telles que le road movie «Cocorico monsieur Poulet» en 1974. Entretemps, Rouch devient célèbre, comme l’inventeur du cinéma réalité.

Une méthode féconde

Lors du baptême du centre, en décembre 2006, Inoussa Ousseini, ancien ministre de la Culture, l’un des benjamins de la bande de Rouch, réalisateur lui-aussi («Paris, c’est joli»), veut renouer les fils de l’histoire. Il initie le Forum du Cinéma documentaire, qui accueille des ateliers amateur et exhorte les jeunes Nigériens à faire des films «pour le plaisir», sans s’occuper de technique. Cette dynamique, appuyée par d’autres partenaires autour de l’ambassade de France, donnera naissance à la dernière génération de cinéastes nigériens, dont les oeuvres documentaires sont actuellement saluées à l’étranger, à l’instar de celles de leurs aînés dans les années 1970 et 1980.

Issu de cette histoire singulière, «le cinéma nigérien, contrairement à d’autres cinémas complètement adaptés aux standards occidentaux, est sans concession», estime Delphine Boudon.

C’est sans doute pour toutes ces raisons que le débat, particulièrement parmi les professionnels du cinéma, est si vif au Niger. Car Rouch a beaucoup partagé son amour du pays dont il a contribué à faire émerger le cinéma.

Ecrivain, dramaturge et cinéaste, Idi Nouhou, rend hommage à Rouch pour avoir «fait connaître les traditions nigériennes comme personne d’autre (…) utilisant le puissant vecteur cinématographique». Mais il s’étonne «qu’on ose croire que Jean Rouch travailla pour le Niger au détriment de sa Nation.» «Sommes-nous si aliénés qu’on oublie qu’il vint dans le sillage de la colonisation ? Sommes-nous à ce point déracinés qu’on préfère conserver l’empreinte des autres sur nous-mêmes, et qu’on refuse de nous regarder en face et de reconstruire notre véritable identité ? (…) S’il était toujours vivant, Jean Rouch serait le premier à applaudir un tel changement de nom, lui qu’on dit tant nous aimer.»

Anticolonial et fan de Rouch

Pour Idi Nouhou, qui cite Sembène Ousmane et cheick Anta Diop, l’esclavage, la colonisation et les crises plus récentes, il est temps «d’admettre la nécessité de certains actes et sacrifices radicaux pour une conversion des mentalités dans notre pays, pour la reconquête de notre être véritable, de nos valeurs, de notre indépendance effective, dans nos esprits d’abord, et dans le devenir de notre Nation ensuite.»

Un autre réalisateur et grand cinéphile, Ousmane Ilbo, salue le sens de l’amitié exceptionnel démontré par le cinéaste, à contre-courant, selon lui, de la culture coloniale. «Jean Rouch montre la nécessité des rapports longs et durables. Plus de soixante ans l’ont lié au Niger et à ses amis nigériens ; cela mérite réflexion. Peut-on encore comprendre cette évidence, pourtant bien banale, que sans durée il n’y a pas de réelle amitié, pas de confiance vraiment partagée? Le provisoire n’engendre ni ne fonde une relation authentique à travers laquelle se nouent lentement et se déploient respect réciproque et amitié. Ce principe de base a toujours été balayé par l’administration coloniale comme dans les échanges récents d’experts et de coopérants. La vieille crainte coloniale était que l’individu qui dure quelque part ne se perde pour la ‘ Civilisation’. Jean Rouch n’a été interrompu que par la mort dans son souci d’une communication toujours entretenue et renouvelée.»

Ilbo et Nouhou se disputent sur la toile.

«Nous respectons Jean Rouch, mais nous nous respectons plus ; c’est nous qui lui avons permis tout cela», réagit un internaute. Tandis qu’Aïcha Macky, la star de la nouvelle génération de cinéastes, cherche à réconcilier les points de vue. «Même Rouch pourrait se réjouir de cela puisque Moustapha Alassane est un ami à lui. S’il lui a transmis le savoir et l’amour du cinéma, ce n’est pas le changement du nom qui lui ferait mal. » Ibrahim Abdoulaye Diori, descendant du premier Président du Niger, salue, lui, la binationalité initiale du centre, qui traduisait «une amitié entre deux peuples et un partage de culture» et il estime que la politique n’aurait pas dû s’y introduire.

Voyage au pays du non retour

L’écrivain et professeur d’université Saley Boubé Bali ne se prononce pas sur le débat politique. Il préfère raconter son souvenir des dernières heures de Jean Rouch, lors de la projection de son dernier film, au centre culturel, justement. «Rouch était assis entre l’anthropologue Diouldé Laya et Moustapha Alassane. J’étais assis juste derrière lui. A la fin, il a dit ‘je vais au pays de non retour.’»

Après sa mort, le lendemain, poursuit l’écrivain, «le corps a été évacué à Niamey et une réunion a eu lieu au CCFN pour statuer sur le lieu où il devrait être enterré en présence de l’ambassadeur de France et, si je ne me trompe pas, du ministre Abdou Labo. Diouldé Laya était présent aussi. Dans son testament, Jean Rouch avait exprimé le voeu d’être enterré au Niger et qu’on joue du violon sur sa tombe avant de la refermer. Ce qui fut fait.» (Le violon gogué monocorde fait partie de l’orchestre rituel sonraï.)

Et Boubé Bali de conclure, résumant le point de vue de beaucoup : «Je suis certain d’une chose : si on avait demandé à Rouch de proposer le nom d’un cinéaste pour le Centre culturel franco-nigérien, il aurait proposé Moustapha Alassane. Et si on avait demandé à Alassane de remplacer le nom de Rouch par son nom, il aurait refusé.»

«Le plus triste, dit Delphine Boudon finalement, c’est que plus personne ne veut entendre que ça a existé, qu’il y a eu des amitiés, de l’amitié entre des Français et des Nigériens.».